一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法与流程

flavobacterium sp.、芽孢杆菌属bacillus cohn、光合细菌photosynthetic bacteria均为革兰氏阴性菌。

8.s6-2. 合理水生植物种植:筛选两种及以上适合虾蟹养殖塘生长的水生植物,且对塘内单细胞藻类影响较小,形成植物生长区,抑制蓝藻生长。凤眼莲、穗状狐尾藻有明显的抑制作用。

9.进一步地,所述s4中,活水增氧装置为微孔增氧机、水车式增氧机、叶轮式增氧机。

10.进一步地,所述s6中,植物生长区、菌藻附着区均设置在养殖塘内,且竖直方向投影不重叠。

11.进一步地,所述s6中,植物生长区包括间隔设置的漂浮植物生长区和沉水植物生长区;其中,沉水植物生长区设置在养殖塘的底部,提高上层水体的利用率。水生植物面积控制在50%之内。

12.进一步地,所述s6中,各所述漂浮植物生长区和沉水植物生长区旁均设有菌藻附着区,增加塘内微生物密度,对微囊藻有抑制效果菌种密度保持在9.0

×

107cells/ml以上。

13.与现有技术相比,本发明的有益效果为:提出“高效菌种+科学使用+配套措施”的虾蟹养殖塘生态环境调控方法,多个活水增氧装置合理搭配使用,从而提高水中含氧量;定期清理塘底淤泥,防止底泥酸化影响水质;定期检测及通过补碳、降低ph等手段改善水质。筛选两种及以上对蓝藻有抑制作用的本土菌群,采用混合细菌培养物构建生物降解系统,以科学微生态制剂运用、合理水生植物种植,改善虾蟹养殖池塘蓝藻水体,稳定虾蟹池塘水质,全程做到少用其他鱼药甚至能够做到不用部分传统的化学、抗生素等药物。对整个虾蟹养殖经营成本优化有巨大的潜力,做到合理用药结构,减少亩药费,增加虾蟹品质,提高饲料利用率,最终为渔民提高亩效益,为养殖户增收。

14.设有植物生长区和菌藻附着区:将植物生长区和菌藻附着区在空间上区分开来,且竖直方向投影不重叠,使得植物生长区和菌藻附着区在白天均可得到合理光照,避免植物生长出现光照不足生长困难的可能。植物生长区包括漂浮植物生长区和沉水植物生长区,其中,沉水植物生长区设置在养殖塘底部,有效提高上层水体的空间利用率和光照利用率。漂浮植物生长区和沉水植物生长区旁均设有菌藻附着区,增加塘内微生物密度,提高降解效率。

附图说明

15.图1为本发明的工艺流程图。

具体实施方式

16.下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述。

17.实施例,请参照附图1,一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法,包括如下几个步骤:s1. 选择试验塘口,以过去发生过蓝藻的虾蟹塘为主要试验对象,塘口具体地址为句容市郭庄镇方溪村。

18.s2. 制定合理的虾蟹养殖密度:选择3个不同密度的虾蟹试验养殖塘,并分别记录各密度养殖塘内蓝藻的发生情况,通过对比分析得出蓝藻发生与养殖密度的关系,从而确

定合理的虾蟹养殖密度。青虾放养密度分别为20kg/亩、30kg/亩、40kg/亩,规格1000-1600尾/kg;螃蟹放养密度分别为1000只/亩、1500只/亩、2000只/亩,规格120-150只/kg的扣蟹;蓝藻爆发季(6-9月)存塘量控制在70-80kg/亩之内。

19.应理解,随着虾蟹市场的需求逐年增加,虾蟹养殖规模也逐年增加。存在养殖密度高,新增养殖户素质跟不上养殖规模增加,缺少投喂管理和水质管理经验等问题,从而出现养殖塘水体富营养化现象,导致蓝藻水华爆发。

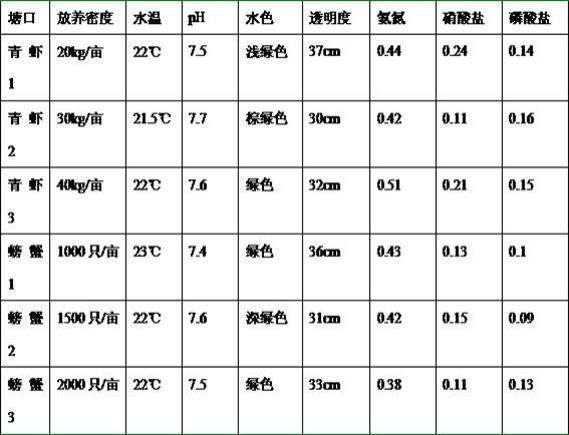

20.s3. 检测塘口水质:包括常规水质因子、营养盐因子、生物因子和有机碳总量;其中常规水质因子包括水温、ph值、水色、透明度,营养盐因子包括氨盐、硝酸盐、磷酸盐;表1塘口水质指标s4. 养殖塘增氧:微孔增氧机、水车式增氧机或叶轮式增氧机合理搭配使用,保持养殖塘水体流动性,提高水内含氧率。微孔增氧机0. 3kw/亩、水车式0.25 kw/亩、叶轮式增氧机0. 25kw/亩,含氧量保持在5mg/l以上。

21.s5. 定期清塘淤泥,避免养殖塘底部淤泥酸化污染水质。定期检测及改善s3中所述的塘口水质;比如,当检测到养殖塘内ph值大于8.5时,可以使用漂白粉或“苔藻净”等,晴天中午在下风口局部泼洒,并经常加注新水;当检测到养殖塘内ph值低于6.5时,可以泼洒生石灰水或“黑金刚”等,使水体逐渐升至微碱。

22.s6. 建立生态养殖模式:s6-1. 构建生物降解系统:筛选两种及以上对蓝藻有抑制作用的本土菌群,并扩培达到满足虾蟹养殖塘的生产需求,混合菌群且与养殖塘内的单细胞藻类形成菌藻附着区,降解塘内蓝藻毒素。筛选菌株为交替单胞菌 alteromonassp.、黄杆菌属 flavobacterium sp.、芽孢杆菌属bacillus cohn、光合细菌photosynthetic bacteria均

为革兰氏阴性菌,菌藻附着区对蓝藻毒素的降解率为67.2%。

23.s6-2. 合理水生植物种植:筛选两种及以上适合虾蟹养殖塘生长的水生植物,且对塘内单细胞藻类影响较小,形成植物生长区。利用水生植物抑制蓝藻生长生态生物耦合技术是解决水体富营养化的有效手段,其机理是利用水生植物与藻类竞争水中营养物质,水生植物自身产生克藻化感物质及植物根系吸附降解藻毒素的微生物来抑制藻类的生长,凤眼莲、穗状狐尾藻具有明显抑制效果。

24.在现有蓝藻防控技术的基础上,本发明主要通过筛选对蓝藻抑制效果显著、对蓝藻毒素分解作用强的微生态制剂株群,试验虾蟹池塘微生态制科学的使用方案和方法,选择既适合虾蟹养殖又对蓝藻有一定抑制效果的水生植物,并有与之相匹配的养殖水体菌相稳定和生物肥水策略。通过生物防控技术,以科学微生态制剂运用、合理水生植物种植,改善虾蟹养殖池塘蓝藻水体,稳定虾蟹池塘水质,氨氮、亚硝酸盐、磷酸盐含量分别下降50.2%、67.8%、78.5%,控制在安全范围内。全程做到少用其他鱼药甚至能够做到不用部分传统的化学、抗生素等药物。对整个虾蟹养殖经营成本优化有巨大的潜力,做到合理用药结构,减少亩药费,,提高饲料利用率,最终为渔民提高亩效益,为养殖户增收。

25.作为本发明的进一步优选方案:植物生长区、菌藻附着区均设置在养殖塘内,且竖直方向投影不重叠,使得植物生长区和菌藻附着区在白天均可得到合理光照,避免植物生长出现光照不足生长困难的可能。植物生长区包括间隔设置的漂浮植物生长区和沉水植物生长区;其中,沉水植物生长区设置在养殖塘的底部,提高上层水体的空间利用率和整个养殖塘的光照利用率。

26.作为本发明的进一步优选方案:各所述漂浮植物生长区和沉水植物生长区旁均设有菌藻附着区,增加塘内微生物密度,提高降解效率。

27.对于本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变以及变形都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。

技术特征:

1.一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法,其特征在于,包括如下几个步骤:s1. 选择试验塘口,以过去发生过蓝藻的虾蟹塘为主要试验对象;s2. 制定合理的虾蟹养殖密度:设置多个不同密度的虾蟹试验养殖塘,并分别记录各密度养殖塘内蓝藻的发生情况,通过对比分析得出蓝藻发生与养殖密度的关系,从而确定合理的虾蟹养殖密度;s3. 检测塘口水质:包括常规水质因子、营养盐因子等;其中常规水质因子包括水温、ph值、水色、透明度,营养盐因子包括氨盐、亚硝酸盐、磷酸盐;s4. 养殖塘增氧:合理配备活水增氧装置,池塘水保持一定的流动,提高水内含氧率;s5. 定期改善塘口水质及清理底泥;s6. 建立生态养殖模式:s6-1. 构建生物降解系统:筛选两种及以上对蓝藻有抑制作用的本土菌群,并扩培达到满足虾蟹养殖塘的生产需求,混合菌群且与养殖塘内的单细胞藻类形成菌藻附着区,降解塘内蓝藻毒素;s6-2. 合理水生植物种植:筛选两种及以上适合虾蟹养殖塘生长的水生植物,且对塘内单细胞藻类影响较小,形成植物生长区,抑制蓝藻生长。2.根据权利要求1所述的一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法,其特征在于,所述s4中,活水增氧装置为微孔增氧机、水车式增氧机或叶轮式增氧机。3.根据权利要求1所述的一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法,其特征在于,所述s6中,植物生长区、菌藻附着区均设置在养殖塘内,且竖直方向投影不重叠。4.根据权利要求3所述的一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法,其特征在于,所述s6中,植物生长区包括间隔设置的漂浮植物生长区和沉水植物生长区;其中,沉水植物生长区设置在养殖塘的底部。5.根据权利要求4所述的一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法,其特征在于,所述s6中,各所述漂浮植物生长区和沉水植物生长区旁均设有菌藻附着区。

技术总结

本发明提供了一种虾蟹养殖塘生态环境调控方法,在现有蓝藻防控技术的基础上,通过筛选对蓝藻抑制效果显著的微生态制剂株群,试验虾蟹池塘微生态制剂科学的使用方案和方法,选择既适合虾蟹养殖又对蓝藻有一定抑制效果的水生植物,并有与之相匹配的养殖水体菌相和生物肥水策略。通过生物防控技术,以科学微生态制剂运用、合理水生植物种植,改善虾蟹养殖池塘蓝藻水体,稳定虾蟹池塘水质,全程做到少用其他鱼药甚至能够做到不用部分传统的化学、抗生素等药物。对整个虾蟹养殖经营成本优化有巨大的潜力,做到合理用药结构,减少亩药费,增加虾蟹品质,提高饲料利用率,最终为渔民提高亩效益,为养殖户增收。为养殖户增收。为养殖户增收。

技术研发人员:曲秀鹏 张坤 叶桂阳 李浩

受保护的技术使用者:句容市容河水产养殖有限公司

技术研发日:2022.03.25

技术公布日:2022/7/19

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1