一种肩胛下肌弧形内热针的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,特别是涉及一种肩胛下肌弧形内热针。

背景技术:

2.肩胛下肌损伤是临床常见病、多发病,可以单独发作,也多见并发于肩关节周围炎和冈下肌损害;

3.因为肩胛下肌位于肩胛骨腹侧面,位置隐蔽,现有结构的内热针不易到达病变部位,影响治疗效果;同时由于肩胛下肌与胸廓相邻,易损伤胸廓及胸腔内结构,治疗风险大。

技术实现要素:

4.为了克服现有技术的不足,本实用新型目的在于提供肩胛下肌弧形内热针,通过设置具有弧度可调的弧形针部,并通过对肩胛进行3dct扫描来设计针部的弧度,从而可以使内热针准确、快速的达到肩胛下肌病变部位进行有效的治疗,还避免了穿刺过程中损伤胸廓及胸腔内结构,大大降低治疗风险。

5.为解决上述问题,本实用新型所采用的技术方案如下:

6.肩胛下肌弧形内热针,包括针体和针柄尾塞,其特征在于,所述针体由一体成型的针部和针柄组成;所述针部为弧度可调的弧形结构;所述针部远离针柄的一端为针尖端;所述针柄远离针部的一端为连接端;所述针体内设置有从连接端的表面沿着针体的轴线贯穿至针尖端内部的腔体;

7.所述针柄尾塞包括连接部和尾部;所述针柄尾塞与针体连接时,所述连接部远离尾部的一端贯穿连接端后延伸至腔体内;

8.所述腔体内设置有发热丝;所述发热丝的一端与针尖端连接,另一端与连接部连接。

9.优选的,还包括防旋手柄;所述防旋手柄与针柄螺纹连接。

10.优选的,所述发热丝呈螺旋状;所述发热丝的外表面与内腔的内壁表面紧密贴合。

11.优选的,所述防旋手柄呈翼状。

12.优选的,所述针部的外径为1.0mm~1.1mm;所述针体的长度设置有四种或以上尺寸。

13.优选的,所述针部的弧度由肩胛3dct扫描后确定。

14.相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

15.该实用新型通过设置具有弧度可调的弧形针部,并通过对肩胛进行3dct扫描来设计针部的弧度,从而可以使内热针准确、快速的达到肩胛下肌病变部位进行有效的治疗,还避免了穿刺过程中损伤胸廓及胸腔内结构,大大降低治疗风险。

附图说明

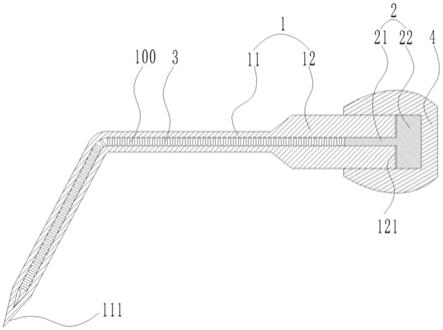

16.图1为本实用新型的整体结构示意图;

17.其中:针体1、针柄尾塞2、发热丝3、防旋手柄4、针部11、针柄12、连接部21、尾部22、腔体100、针尖端111、连接端121。

具体实施方式

18.为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

19.需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”、“前”、“后”以及类似的表述只是为了说明的目的。

20.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

21.下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述:

22.如图1所示,肩胛下肌弧形内热针,包括针体1和针柄尾塞2,其特征在于,所述针体1由一体成型的针部11和针柄12组成;所述针部11为弧度可调的弧形结构;所述针部11远离针柄12的一端为针尖端111;所述针柄12远离针部 11的一端为连接端121;所述针体1内设置有从连接端121的表面沿着针体1 的轴线贯穿至针尖端111内部的腔体100;

23.所述针柄尾塞2包括连接部21和尾部22;所述针柄尾塞2与针体1连接时,所述连接部21远离尾部22的一端贯穿连接端121后延伸至腔体100内;

24.所述腔体100内设置有发热丝3;所述发热丝3的一端与针尖端111连接,另一端与连接部21连接。

25.进一步的,如图1所示,还包括防旋手柄4;所述防旋手柄4与针柄12螺纹连接;防旋手柄4可以将针柄尾塞2固定在针柄12的连接端121上;确保针柄尾塞2的连接部21与发热丝3连接。

26.进一步的,如图1所示,所述发热丝3呈螺旋状;所述发热丝3的外表面与腔体100的内壁表面紧密贴合;采用该结构的发热丝3可以提升发热丝3热量均匀、高效的通过腔体100的内壁传递到针部11,提升热疗效果,避免因针部11 局部过热灼伤。

27.进一步的,所述防旋手柄4呈翼状,通过该结构设置可以在穿刺的时候控制针体1中针部11的弧形内面向胸廓,有效避免穿刺过程中损伤胸廓及胸腔内结构,大大降低治疗风险。

28.进一步的,所述针部11的外径为1.0mm~1.1mm;所述针体1的长度设置有四种或以上尺寸。

29.在该实施例中,所述针部11的外径为1.1mm;且分别有4、6、8、10厘米4 种尺寸;根据肩胛下肌病变部位选择合适长度的内热针。

30.进一步的,所述针部11的弧度由肩胛3dct扫描后确定。

31.在该实施例中,通过设置具有弧度可调的弧形针部11,并通过对肩胛进行 3dct扫描来设计针部11的弧度,从而可以使内热针准确、快速的达到肩胛下肌病变部位进行有效的治疗,还避免了穿刺过程中损伤胸廓及胸腔内结构,大大降低治疗风险。

32.实施例1的工作原理:

33.步骤一,确定患者体位:仰卧位,腘窝部垫10厘米厚枕头,屈膝20度,头颈部垫10厘米的枕头,让患者处于舒适的体位,患侧上肢外展135度,屈肘135 度,手部放于患者头上部,让肩胛骨与胸廓分开。

34.步骤二,穿刺进针点标记:先扪及肩胛骨下角和外侧缘上缘,在肩胛骨下角上1厘米处外侧缘上缘定第1个点,缘外侧缘上缘间隔1厘米定1个点,定7~8 个点,并用标记笔标记。

35.步骤三,穿刺:穿刺顺序,由肩胛骨下角定点开始逐步向上穿刺。穿刺方向冠状位垂直于肩胛骨外侧缘,矢状位与水平面夹45度角,先穿刺到肩胛骨外侧缘上,再用提插的方法找到肩胛骨外侧的上缘有落空感,通过防旋手柄4控制针体1的针部11的弧形内面向胸廓,调整矢状位与水平面夹角70-80度进针,始终保持针尖端111在肩胛骨面上。进针深度由下向上从2厘米逐步增加到8-10 厘米。

36.对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型专利权利要求的保护范围之内。

技术特征:

1.一种肩胛下肌弧形内热针,包括针体和针柄尾塞,其特征在于,所述针体由一体成型的针部和针柄组成;所述针部为弧度可调的弧形结构;所述针部远离针柄的一端为针尖端;所述针柄远离针部的一端为连接端;所述针体内设置有从连接端的表面沿着针体的轴线贯穿至针尖端内部的腔体;所述针柄尾塞包括连接部和尾部;所述针柄尾塞与针体连接时,所述连接部远离尾部的一端贯穿连接端后延伸至腔体内;所述腔体内设置有发热丝;所述发热丝的一端与针尖端连接,另一端与连接部连接。2.根据权利要求1所述的肩胛下肌弧形内热针,其特征在于,还包括防旋手柄;所述防旋手柄与针柄螺纹连接。3.根据权利要求1所述的肩胛下肌弧形内热针,其特征在于,所述发热丝呈螺旋状;所述发热丝的外表面与内腔的内壁表面紧密贴合。4.根据权利要求2所述的肩胛下肌弧形内热针,其特征在于,所述防旋手柄呈翼状。5.根据权利要求1所述的肩胛下肌弧形内热针,其特征在于,所述针部的外径为1.0mm~1.1mm;所述针体的长度设置有四种或以上尺寸。6.根据权利要求1所述的肩胛下肌弧形内热针,其特征在于,所述针部的弧度由肩胛3dct扫描后确定。

技术总结

本实用新型公开了一种肩胛下肌弧形内热针,包括针体和针柄尾塞,所述针体由一体成型的针部和针柄组成;所述针部为弧度可调的弧形结构;所述针部远离针柄的一端为针尖端;所述针柄远离针部的一端为连接端;所述针体内设置有从连接端的表面沿着针体的轴线贯穿至针尖端内部的腔体;所述针柄尾塞包括连接部和尾部;所述腔体内设置有发热丝;所述发热丝的一端与针尖端连接,另一端与连接部连接。该实用新型通过设置具有弧度可调的弧形针部,并通过对肩胛进行3DCT扫描来设计针部的弧度,从而可以使内热针准确、快速的达到肩胛下肌病变部位进行有效的治疗,还避免了穿刺过程中损伤胸廓及胸腔内结构,大大降低治疗风险。大大降低治疗风险。大大降低治疗风险。

技术研发人员:曾宪明

受保护的技术使用者:曾宪明

技术研发日:2021.09.28

技术公布日:2022/4/6

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1