一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构及施工方法与流程

1.本发明主要涉及基坑填方领域,具体的说是一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构及施工方法。

背景技术:

2.随着建筑业行业日新月异的发展,建筑总体高度的不断突破,基坑深度越来越大。超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工质量就是我们建筑施工现场面临的重要难点。超深基坑肥槽混凝土回填施工质量对工程施工的整体质量形象有着深远的影响。超深基坑狭窄肥槽混凝土回填,其空间狭小、深度大、有限空间施工不便,不具备混凝土振捣条件,且有限作业空间安全隐患大,施工质量无法得到有效的保证。

技术实现要素:

3.本发明为超深基坑狭窄肥槽混凝土回填提供一种施工方法,可以解决深基坑狭窄肥槽回填时的回填深度大,作业空间狭窄,人员无法进入有效施工,施工质量无法保证,有限空间存在安全隐患等难题。

4.一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,包括具有注浆孔振动管、混凝土振动棒和电机;所述振动管用于竖直设置于深基坑的狭窄肥槽内,并通过支撑架固定于深基坑的狭窄肥槽的壁上;所述混凝土振动棒位于振动管内并与所述电机连接。

5.进一步地,所述振动管的侧管壁上开有多个间隔布置的注浆孔。

6.进一步地,所述注浆孔垂直于所述振动管轴线、绕振动管的管身开有多圈,其中每圈由多个间隔均匀的注浆孔组成;且其中每相邻两圈沿振动管轴线间隔0.5

‑

2米。

7.进一步地,所述支撑架设置有多个,每两个间隔1

‑

3米。

8.一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工方法,其特征在于:包括如下步骤:s1.对深基坑基底进行清理;s2.将振动管置入深基坑中,并使用支撑架固定,随后根据支撑架的间隔将深基坑分为多层;s3.从振动管外侧浇筑最下方一层混凝土,过程中将混凝土振动棒置入振动管上部,开启电机启动混凝土振动棒,振捣严实混凝土;s4.将混凝土通入振动管内,直至混凝土溢出对应位置的注浆孔;s5.将此时振动管在混凝土顶面合适位置处切断;s6.重复步骤s3

‑

s5,再次浇筑一层混凝土,直至整个深基坑浇筑完成后,将多余振动管切除。

9.进一步地,所述振动管固定时,使每个支撑架的上方50

‑

250mm处均有注浆孔。

10.进一步地,所述步骤s4中通入振动管内的混凝土比步骤s3中振动管外侧的混凝土高一标号。

11.进一步地,所述振动管最低端距离深基坑底端100

‑

300mm;最下方的所述支撑架与深基坑底端的距离与两支撑架之间的距离相等本发明具有的有益效果为:本施工方法的成功应用为同类超深基坑狭窄肥槽混凝土回填开创了一种全新的施工方法,将有限空间肥槽作业改为在基坑二级坡道平面施工,既增加作业面空间,减少了有限空间作业的安全风险,又通过本方法施工,有力保证超深基坑狭窄肥槽混凝土回填的施工质量,避免后期不均匀沉降的发生。

12.本施工方法适用于超深基坑狭窄肥槽混凝土回填,尤其适用于市区空间狭小,施工基坑紧邻建筑红线的肥槽回填项目。

附图说明

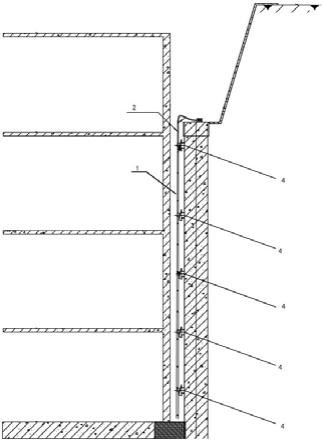

13.图1为本发明结构示意图;图2为深基坑肥槽结构示意图。

14.附图标记说明: 1、振动管,101、注浆孔,2、混凝土振动棒,3、电机,4、支撑架。

具体实施方式

15.以下结合附图对本发明内容作进一步的详细说明。

16.实施例1一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,包括振动管1、混凝土振动棒2和电机3,振动管1竖直设置于深基坑的狭窄肥槽内,并通过支撑架4固定于深基坑狭窄肥槽的侧壁上;混凝土振动棒2设置于振动管1内并与电机3连接。振动管1侧壁上开有多个注浆孔101,注浆孔101垂直于振动管1轴线、绕振动管1的管身开有多圈,其中每圈由多个间隔均匀的注浆孔101组成;且其中每相邻两圈沿振动管1轴线间隔1.5米。支撑架4设置有多个,每两个间隔3米。

17.一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工方法,包括如下步骤:s1.对深基坑基底进行清理,防止因为基坑肥槽回填工作的不可逆性、后期返工成本高而造成的混凝土沉降以及效率减慢;s2.采用外径15mm注浆孔101间隔为1.5米的振动管1,将振动管1置入深基坑中,在振动管1底端距离深基坑底端200mm的位置使用支撑架4将振动管1固定,其中从下往上第一个支撑架4距离深基坑底端3米,每两个支撑架4之间间隔也为3米,便使得振动管1在每个支撑架4上方200mm处均开有注浆孔101;最后根据支撑架4的位置将深基坑分为多层;s3.浇筑最下方一层混凝土,过程中将混凝土振动棒2置入振动管1上部,开启电机3启动混凝土振动棒2,振捣严实混凝土;s4.将高一标号的混凝土通入振动管1内,直至混凝土恰巧溢出该层上方的第一个的注浆孔101;s5.人工将此时振动管1在距混凝土顶面200mm处切断,保持注浆管1下部为自由端。再将高一标号水泥浆液注入埋入混凝土的通长多空注浆管内部,挤密混凝土空隙,直至溢出通长多空注浆管口;s6.重复步骤s3

‑

s5,再次浇筑一层混凝土,直至整个深基坑浇筑完成后,将多余振动管1切除。

18.实施例2一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,包括振动管1、混凝土振动棒2和电机3,振动管1竖直设置于深基坑内,并通过支撑架4固定于深基坑侧壁上;混凝土振动棒2与电机3连接。振动管1上开有多个注浆孔101,注浆孔101垂直于振动管1轴线、绕振动管1的管身开有多圈,其中每圈由多个间隔均匀的注浆孔101组成;且其中每相邻两圈沿振动管1轴线间隔1米。支撑架4设置有多个,每两个间隔2米。

19.一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工方法,包括如下步骤:s1.对深基坑基底进行清理,防止因为基坑肥槽回填工作的不可逆性、后期返工成本高而造成的混凝土沉降以及效率减慢;s2.采用外径15mm注浆孔101间隔为1米的振动管1,将振动管1置入深基坑中,在振动管1底端距离深基坑底端200mm的位置使用支撑架4将振动管1固定,其中从下往上第一个支撑架4距离深基坑底端2米,每两个支撑架4之间间隔也为2米,便使得振动管1在每个支撑架4上方120mm处均开有注浆孔101;最后根据支撑架4的位置将深基坑分为多层;s3.浇筑最下方一层混凝土,过程中将混凝土振动棒2置入振动管1上部,开启电机3启动混凝土振动棒2,振捣严实混凝土;s4.将高一标号的混凝土通入振动管1内,直至混凝土恰巧溢出该层上方的第一个的注浆孔101;s5.人工将此时振动管1在距混凝土顶面120mm处切断,保持注浆管1下部为自由端。再将高一标号水泥浆液注入埋入混凝土的通长多空注浆管内部,挤密混凝土空隙,直至溢出通长多空注浆管口;s6.重复步骤s3

‑

s5,再次浇筑一层混凝土,直至整个深基坑浇筑完成后,将多余振动管1切除。

20.通过上面具体实施方式,所述技术领域的技术人员可容易的实现本发明。但是应当理解,本发明并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上,所述技术领域的技术人员可任意组合不同的技术特征,从而实现不同的技术方案。

技术特征:

1.一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,其特征在于:包括具有注浆孔(101)振动管(1)、混凝土振动棒(2)和电机(3);所述振动管(1)用于竖直设置于深基坑的狭窄肥槽内,并通过支撑架(4)固定于深基坑的狭窄肥槽的壁上;所述混凝土振动棒(2)位于振动管(1)内并与所述电机(3)连接。2.根据权利要求1所述的一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,其特征在于:所述振动管(1)的侧管壁上开有多个间隔布置的注浆孔(101)。3.根据权利要求1所述的一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,其特征在于:所述注浆孔(101)垂直于所述振动管(1)轴线、绕振动管(1)的管身开有多圈,其中每圈由多个间隔均匀的注浆孔(101)组成;且其中每相邻两圈沿振动管(1)轴线间隔0.5

‑

2米。4.根据权利要求1所述的一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,其特征在于:所述支撑架(4)设置有多个,每两个间隔1

‑

3米。5.一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工方法,其特征在于:包括:s1.对深基坑基底进行清理;s2.将振动管(1)置入深基坑中,并使用支撑架(4)固定,随后根据支撑架(4)的间隔将深基坑分为多层;s3.从振动管(1)外侧浇筑最下方一层混凝土,过程中将混凝土振动棒(2)置入振动管(1)上部,开启电机(3)启动混凝土振动棒(2),振捣严实混凝土;s4.将混凝土通入振动管(1)内,直至混凝土溢出对应位置的注浆孔(101);s5.将此时振动管(1)在混凝土顶面合适位置处切断;s6.重复步骤s3

‑

s5,再次浇筑一层混凝土,直至整个深基坑浇筑完成后,将多余振动管(1)切除。6.根据权利要求5所述的一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工方法,其特征在于:所述振动管(1)固定时,使每个支撑架(4)的上方50

‑

250mm处均有注浆孔(101)。7.根据权利要求5所述的一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工方法,其特征在于:所述步骤s4中通入振动管(1)内的混凝土比步骤s3中振动管(1)外侧的混凝土高一标号。8.根据权利要求5所述的一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填施工方法,其特征在于:所述振动管(1)最低端距离深基坑底端100

‑

300mm;最下方的所述支撑架(4)与深基坑底端的距离与两支撑架(4)之间的距离相等。

技术总结

本发明主要涉及基坑填方领域,具体的说是一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构及施工方法。一种超深基坑狭窄肥槽混凝土回填结构,包括振动管、混凝土振动棒和电机;振动管竖直设置于深基坑内,并通过支撑架固定于深基坑侧壁上;混凝土振动棒与电机连接。本施工方法的成功应用为同类超深基坑狭窄肥槽混凝土回填开创了一种全新的施工方法,将有限空间肥槽作业改为在基坑二级坡道平面施工,既增加作业面空间,减少了有限空间作业的安全风险,又通过本方法施工,有力保证超深基坑狭窄肥槽混凝土回填的施工质量,避免后期不均匀沉降的发生。避免后期不均匀沉降的发生。避免后期不均匀沉降的发生。

技术研发人员:刘哲 翁玉坤 赵举 姜兵强 张远鹏

受保护的技术使用者:中建八局第二建设有限公司

技术研发日:2021.12.02

技术公布日:2021/12/30

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1