用于多泥砂河道工程的取水口结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种取水口结构,尤其是涉及一种用于多泥砂河道工程的取水口结构,属于水利水电工程建筑物设计建造技术领域。

背景技术:

2.多泥沙河流修建水电工程、如何有效的防沙取水一直是困扰工程的一个重要问题,为了解决这一问题,工程师们进行广泛的技术研究,取得了很多成果,设计出了多种防砂结构。拦砂坎作为一种常用的防砂措施在工程建设中广泛采用,但是由于封闭的拦砂坎的存在,导致在水电站运行过程中拦砂坎内侧取水口前淤积的泥沙清理存在很多不便。为了解决这个问题,需要研究采用更多型式拦砂结构,便于水电站后期运行,节约运行成本。

技术实现要素:

3.本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种能有效降低拦砂坎内侧取水口前泥沙淤积的用于多泥砂河道工程的取水口结构。

4.为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种用于多泥砂河道工程的取水口结构,包括取水口和拦砂坎,所述的拦砂坎布置在取水口入口端的外侧,所述的取水口结构包括沉砂输送系统,所述的沉砂输送系统布置在取水口与拦砂坎之间,缓慢流入取水口中的水流夹带的泥砂通过所述的沉砂输送系统沉积并输离取水口与拦砂坎之间。

5.进一步的是,所述的取水口结构还包括冲砂闸室系统,所述冲砂闸室系统的入口端与取水口的入口端相邻。

6.上述方案的优选方式是,所述的拦砂坎呈圆弧形的罩接在取水口入口端的外侧。

7.进一步的是,所述的沉砂输送系统包括沉砂收集斜坡和输出缺口,所述的输出缺口设置在圆弧形拦砂坎临近冲砂闸室系统的入口端,所述的沉砂收集斜坡倾斜方向朝向输出缺口的布置在取水口与拦砂坎之间。

8.上述方案的优选方式是,所述沉砂收集斜坡的坡度i不低15

°

或由试验确定。

9.进一步的是,所述输出缺口底板的高程比冲砂闸室系统的入口端底板的高程高至少1m或由试验确定。

10.上述方案的优选方式是,所述输出缺口的输出中心线与河道水流方向呈向下游倾斜的大角度相交,所述输出中心线与水流方向线的夹角在60~75

°

之间或由试验确定。

11.进一步的是,取水口入口端底板的高程高于沉砂收集斜坡坡顶的高程。

12.上述方案的优选方式是,所述的取水口结构还包括泄洪闸室系统,所述泄洪闸室系统的入口端与冲砂闸室系统的入口端相邻。

13.进一步的是,所述的取水口结构还包括挡水坝,所述的泄洪闸室系统和所述的冲砂闸室系统均设置在所述的挡水坝上,所述的取水口设置在挡水坝的一个端部上。

14.本实用新型的有益效果是:本申请的取水口结构在现有取水口和拦砂坎的基础通过沉砂输送系统,并将所述的沉砂输送系统布置在取水口与拦砂坎之间,然后使缓慢流入

取水口中的水流夹带的泥砂通过所述的沉砂输送系统沉积并输离取水口与拦砂坎之间。这样,既解决了泥砂淤积的技术问题,同时也不再需要经常对取水口与拦砂坎之间的空间进行泥砂清理,便于水电站后期运行,节约运行成本。能有效降低了拦砂坎内侧取水口前泥沙的淤积。

附图说明

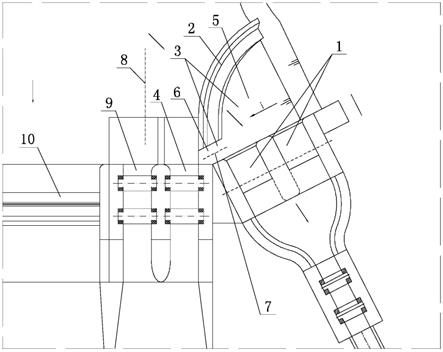

15.图1为本实用新型用于多泥砂河道工程的取水口结构的平面布置示意图。

16.图中标记为:取水口1、拦砂坎2、沉砂输送系统3、冲砂闸室系统4、沉砂收集斜坡5、输出缺口6、输出中心线7、水流方向线8、泄洪闸室系统9、挡水坝10。

具体实施方式

17.如图1所示是本实用新型提供的一种能有效降低拦砂坎内侧取水口前泥沙淤积的用于多泥砂河道工程的取水口结构。所述的取水口结构包括取水口1和拦砂坎2,所述的拦砂坎2布置在取水口入口端的外侧,所述的取水口结构包括沉砂输送系统3,所述的沉砂输送系统3布置在取水口1与拦砂坎2之间,缓慢流入取水口1中的水流夹带的泥砂通过所述的沉砂输送系统3沉积并输离取水口1与拦砂坎2之间。本申请的取水口结构在现有取水口和拦砂坎的基础通过沉砂输送系统,并将所述的沉砂输送系统布置在取水口与拦砂坎之间,然后使缓慢流入取水口中的水流夹带的泥砂通过所述的沉砂输送系统沉积并输离取水口与拦砂坎之间。这样,既解决了泥砂淤积的技术问题,同时也不再需要经常对取水口与拦砂坎之间的空间进行泥砂清理,便于水电站后期运行,节约运行成本。能有效降低了拦砂坎内侧取水口前泥沙的淤积。

18.上述实施方式中,为了便于将沉积的泥砂即时的自动输出,再结合所述的取水口结构还包括冲砂闸室系统4,以及所述的拦砂坎2呈圆弧形的罩接在取水口入口端的外侧的结构特点,将取水口1的入口端设置来与所述冲砂闸室系统4的入口端相邻。

19.进一步的,为了提高沉积的泥砂随水自动输出的能力,本申请将所述的沉砂输送系统3设置成包括沉砂收集斜坡5和输出缺口6的结构,并将所述的输出缺口6设置在圆弧形拦砂坎临近冲砂闸室系统4的入口端,以及所述的沉砂收集斜坡5倾斜方向朝向输出缺口6的布置在取水口1与拦砂坎2之间。此时,优选的方式为,所述沉砂收集斜坡5的坡度i不低15

°

或由试验确定;所述输出缺口底板的高程比冲砂闸室系统4的入口端底板的高程高至少1m或由试验确定;以及取水口入口端底板的高程高于沉砂收集斜坡坡顶的高程。同时,将所述输出缺口6的输出中心线7与河道水流方向设置呈向下游倾斜的大角度相交,而且具体的夹角为所述输出中心线7与水流方向线8的夹角在60~75

°

之间或由试验确定。

20.再结合现有的取水口结构均包括泄洪闸室系统9和挡水坝10的结构特点,所述泄洪闸室系统9的入口端与冲砂闸室系统4的入口端相邻。所述的泄洪闸室系统9和所述的冲砂闸室系统4均设置在所述的挡水坝10上,所述的取水口1设置在挡水坝10的一个端部上。

21.具体实施例

22.本申请所要解决的技术问题是:提供一种结构简单、能有效的防砂和便于清理拦砂坎内侧进水口前端的拦砂坎结构。

23.技术方案:进水口前设置拦砂坎,拦砂坎内侧设置成斜坡,拦砂坎临近冲砂闸部位

预留缺口。

24.本申请的技术方案主要有2点:1)拦砂坎靠近冲砂闸部位预留缺口;2)拦砂坎内部设置成斜坡。

25.本申请技术方案的主要优点:当部分泥沙翻过拦砂坎进去进水口前时,由于拦砂坎内侧的流速低,泥沙将会在进水口前拦砂坎内侧沉降,堆积于进水口前,当拦砂坎设置成斜坡后,便于沉降的泥沙在自重作用向低高程的地方滚动,并通过拦砂坎上预留的缺口滚向冲砂闸前,再由冲砂闸排向下游。

26.在具体设置时,拦砂坎内侧底面的坡度i的确定,可通过试验的方法确定。如无法试验,则在进水口和冲砂闸空间布置关系许可的情况下尽量的大,同时缺口部位和冲砂闸底板部位保持一定的高程差,比如1m或者通过试验确定;

27.预留缺口大小和位置:在河道的侧向靠近冲砂闸位置,缺口与河道水流方向大角度相交,缺口也不宜过大,可保证河道内的泥沙不会大量从缺口进水拦砂坎,同时便于拦砂坎内部泥沙移出后通过冲砂闸排向下游。

技术特征:

1.一种用于多泥砂河道工程的取水口结构,包括取水口(1)和拦砂坎(2),所述的拦砂坎(2)布置在取水口入口端的外侧,其特征在于:所述的取水口结构包括沉砂输送系统(3),所述的沉砂输送系统(3)布置在取水口(1)与拦砂坎(2)之间,缓慢流入取水口(1)中的水流夹带的泥砂通过所述的沉砂输送系统(3)沉积并输离取水口(1)与拦砂坎(2)之间。2.根据权利要求1所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:所述的取水口结构还包括冲砂闸室系统(4),所述冲砂闸室系统(4)的入口端与取水口(1)的入口端相邻。3.根据权利要求2所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:所述的拦砂坎(2)呈圆弧形的罩接在取水口入口端的外侧。4.根据权利要求1、2或3所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:所述的沉砂输送系统(3)包括沉砂收集斜坡(5)和输出缺口(6),所述的输出缺口(6)设置在圆弧形拦砂坎临近冲砂闸室系统(4)的入口端,所述的沉砂收集斜坡(5)倾斜方向朝向输出缺口(6)的布置在取水口(1)与拦砂坎(2)之间。5.根据权利要求4所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:所述沉砂收集斜坡(5)的坡度i不低15

°

或由试验确定。6.根据权利要求5所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:输出缺口底板的高程比冲砂闸室系统(4)的入口端底板的高程高至少1m或由试验确定。7.根据权利要求4所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:所述输出缺口(6)的输出中心线(7)与河道水流方向呈向下游倾斜的大角度相交,所述输出中心线(7)与水流方向线(8)的夹角在60~75

°

之间或由试验确定。8.根据权利要求7所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:取水口入口端底板的高程高于沉砂收集斜坡坡顶的高程。9.根据权利要求4所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:所述的取水口结构还包括泄洪闸室系统(9),所述泄洪闸室系统(9)的入口端与冲砂闸室系统(4)的入口端相邻。10.据权利要求9所述的用于多泥砂河道工程的取水口结构,其特征在于:所述的取水口结构还包括挡水坝(10),所述的泄洪闸室系统(9)和所述的冲砂闸室系统(4)均设置在所述的挡水坝(10)上,所述的取水口(1)设置在挡水坝(10)的一个端部上。

技术总结

本实用新型公开了一种取水口结构,尤其是公开了一种用于多泥砂河道工程的取水口结构,属于水利水电工程建筑物设计建造技术领域。提供一种能有效降低拦砂坎内侧取水口前泥沙淤积的用于多泥砂河道工程的取水口结构。所述的取水口结构包括取水口和拦砂坎,所述的拦砂坎布置在取水口入口端的外测,所述的取水口结构包括沉砂输送系统,所述的沉砂输送系统布置在取水口与拦砂坎之间,缓慢流入取水口中的水流夹带的泥砂通过所述的沉砂输送系统沉积并输离取水口与拦砂坎之间。离取水口与拦砂坎之间。离取水口与拦砂坎之间。

技术研发人员:唐志丹 彭文明 王平 冉从彦 龙军飞 杨怀德 马耀 罗贞华

受保护的技术使用者:中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

技术研发日:2021.02.05

技术公布日:2021/12/3

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1