一种综合管廊外集水坑的制作方法

1.本实用新型涉及综合管廊设计技术领域,尤其涉及一种综合管廊外集水坑。

背景技术:

2.现阶段国内综合管廊设计均为设置内集水坑,集水坑内为潜水排污泵,这就导致集水坑内水无法完全排空,长时间水质容易变差,产生异味,滋生细菌,影响管廊内的空气质量;且潜水排污泵重量较大(根据国标图集17gl302排污泵重量为30~110kg),管廊内基本无起吊设备,潜污泵从集水坑内拿出检修比较困难,排水立管受管廊内管线影响,维修及阀门操作困难。

技术实现要素:

3.根据上述提出的技术问题,而提供一种综合管廊外集水坑。本实用新型采用的技术手段如下:

4.一种综合管廊外集水坑,包括在综合管廊两侧设置的第一外集水坑和第二外集水坑,综合管廊与第一外集水坑和第二外集水坑之间均通过管廊内排水沟和排水管相连通,所述第一外集水坑和第二外集水坑内均设有潜水排污泵,所述潜水排污泵的第一排水出口管连通城市下水管网,所述潜水排污泵的第二排水出口管连接室外。

5.进一步地,所述综合管廊的底面与水平面存在预设的倾斜角,所述综合管廊的底面中心侧在水平高度上高于排水沟侧。

6.进一步地,所述集水坑预设位置设有开泵水位标记和停泵水位标记,开泵水位标记高于停泵水位标记且二者均低于排水管的最低点。

7.进一步地,所述综合管廊包括管道舱和电力舱,二者底面均为中心侧在水平高度上高于排水沟侧的布局。

8.进一步地,所述第一外集水坑和第二外集水坑内的潜水排污泵均为两个,一用一备。

9.进一步地,各潜水排污泵的排水口均设有止回阀。

10.进一步地,所述第一外集水坑和第二外集水坑均为立式,集水坑的底端低于综合管廊的底面,集水坑的顶端高于综合管廊的顶面,所述集水坑的顶部设有第二排水出口管的输出端。

11.进一步地,所述第一外集水坑和第二外集水坑的顶端设有检修人孔,检修人孔的上方设有可拆卸的防水井盖。

12.本实用新型将集水坑设置在管廊外侧,通过管廊内排水沟和排水管将管廊内积水引至管廊外集水坑内,并设有止回阀,防止外集水坑水倒灌综合管廊内,在外集水坑内设置两个潜水排污泵,一用一备,通过水泵自动控制系统,可以快速将坑内积水排入城市下水管网,外集水坑设有单独对外检修井,可以直接将潜水排污泵提起至室外,便于设备检修。

13.本实用新型具有以下优点:

14.1、外集水坑通过排水管可以将管廊内积水完全排除干净,改善管廊内空气质量。

15.2、维修操作均在管廊外进行,使设备维修保养更加便利,操作安全,可以解决潜水排污泵设备检修困难。

附图说明

16.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

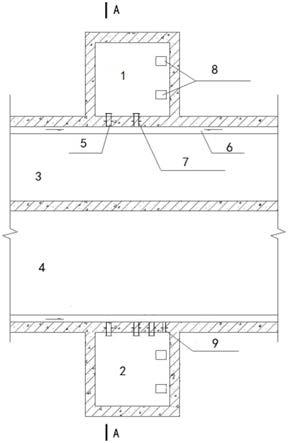

17.图1为本实用新型平面图。

18.图2为图1的a-a剖面图。

19.图中:1、第一外集水坑;2、第二外集水坑;3、电力舱;4、管道舱;5、排水管;6、排水沟;7、专业管线泄水管;8、潜水排污泵;9、水泵电缆;10、止回阀;11、排水立管;12、检修人孔;13、防水井盖;14、开泵水位;15、停泵水位。

具体实施方式

20.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

21.如图1、图2所示,本实用新型实施例公开了一种综合管廊外集水坑,包括在综合管廊两侧设置的第一外集水坑1和第二外集水坑2,综合管廊与第一外集水坑和第二外集水坑之间均通过管廊内排水沟6和排水管5相连通,所述第一外集水坑和第二外集水坑内均设有潜水排污泵8,所述潜水排污泵的第一排水出口管连通城市下水管网,所述潜水排污泵的第二排水出口管连接室外。作为预防积水过多的备用手段,所述综合管廊与集水坑之间还设有专业管线泄水管7.

22.为了便于综合管廊积水的收集,作为优选的实施方式,所述综合管廊的底面与水平面存在预设的倾斜角,所述综合管廊的底面中心侧在水平高度上高于排水沟侧。

23.所述第一外集水坑和第二外集水坑内的潜水排污泵均为两个,一用一备,二者通过水泵电缆9与外界供电线路相连。各潜水排污泵的排水口均设有止回阀10。所述集水坑预设位置设有开泵水位14标记和停泵水位15标记,开泵水位标记高于停泵水位标记且二者均低于排水管的最低点。通过水泵自动控制系统,可以快速将坑内积水排入城市下水管网。

24.所述综合管廊具体包括管道舱4和电力舱3,二者底面均为中心侧在水平高度上高于排水沟侧的布局。

25.所述第一外集水坑和第二外集水坑均为立式,即所述第二排水出口管为排水立管11,集水坑的底端低于综合管廊的底面,集水坑的顶端高于综合管廊的顶面,所述集水坑的顶部设有第二排水出口管的输出端。

26.所述第一外集水坑和第二外集水坑的顶端设有检修人孔12,检修人孔12的上方设

有可拆卸的防水井盖13。

27.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

技术特征:

1.一种综合管廊外集水坑,其特征在于,包括在综合管廊两侧设置的第一外集水坑和第二外集水坑,综合管廊与第一外集水坑和第二外集水坑之间均通过管廊内排水沟和排水管相连通,所述第一外集水坑和第二外集水坑内均设有潜水排污泵,所述潜水排污泵的第一排水出口管连通城市下水管网,所述潜水排污泵的第二排水出口管连接室外。2.根据权利要求1所述的综合管廊外集水坑,其特征在于,所述综合管廊的底面与水平面存在预设的倾斜角,所述综合管廊的底面中心侧在水平高度上高于排水沟侧。3.根据权利要求1所述的综合管廊外集水坑,其特征在于,所述集水坑预设位置设有开泵水位标记和停泵水位标记,开泵水位标记高于停泵水位标记且二者均低于排水管的最低点。4.根据权利要求1或2所述的综合管廊外集水坑,其特征在于,所述综合管廊包括管道舱和电力舱,二者底面均为中心侧在水平高度上高于排水沟侧的布局。5.根据权利要求1或3所述的综合管廊外集水坑,其特征在于,所述第一外集水坑和第二外集水坑内的潜水排污泵均为两个,一用一备。6.根据权利要求5所述的综合管廊外集水坑,其特征在于,各潜水排污泵的排水口均设有止回阀。7.根据权利要求1所述的综合管廊外集水坑,其特征在于,所述第一外集水坑和第二外集水坑均为立式,集水坑的底端低于综合管廊的底面,集水坑的顶端高于综合管廊的顶面,所述集水坑的顶部设有第二排水出口管的输出端。8.根据权利要求1所述的综合管廊外集水坑,其特征在于,所述第一外集水坑和第二外集水坑的顶端设有检修人孔,检修人孔的上方设有可拆卸的防水井盖。

技术总结

本实用新型提供一种综合管廊外集水坑。本实用新型包括在综合管廊两侧设置的第一外集水坑和第二外集水坑,综合管廊与第一外集水坑和第二外集水坑之间均通过管廊内排水沟和排水管相连通,第一外集水坑和第二外集水坑内均设有潜水排污泵,潜水排污泵的第一排水出口管连通城市下水管网,所述潜水排污泵的第二排水出口管连接室外。本实用新型将集水坑设置在管廊外侧,通过管廊内排水沟和排水管将管廊内积水引至管廊外集水坑内,并设有止回阀,防止外集水坑水倒灌综合管廊内,在外集水坑内设置两个潜水排污泵,一用一备,通过水泵自动控制系统,可以快速将坑内积水排入城市下水管网,外集水坑设有单独对外检修井,可以直接将潜水排污泵提起至室外,便于设备检修。便于设备检修。便于设备检修。

技术研发人员:宋宏宇 程华伟 刘丽波 李双

受保护的技术使用者:大连市市政设计研究院有限责任公司

技术研发日:2021.06.01

技术公布日:2022/1/18

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1