一机两用锻轧生产线的制作方法

1.本发明涉及机械零件生产线技术领域,特别是涉及一机两用锻轧生产线。

背景技术:

2.目前,轧球生产线、轧段生产线是分开的两条生产线,因此固定资产投入大,需要配备员工数量多,耗能高,使企业生产成本居高不下,因此,为了减少企业的成本与设备的投入,满足球、锻的生产需求能在同一条生产线上,为此我们提出一机两用锻轧生产线。

技术实现要素:

3.为了克服现有技术的不足,本发明提供一机两用锻轧生产线,通过更换模具(轧球模具、钢段模具)在同一轧机生产线上满足两种轧制产品的生产需求,减少了设备的投入。

4.为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一机两用锻轧生产线,包括主体、底座、模具与拆卸机构,所述拆卸机构还包括;中心杆,所述中心杆设置于底座的上侧,用于将模具进行固定;第一辊箱,所述第一辊箱设置于底座的一侧顶端表面,用于将中心杆一端进行支撑;第二辊箱,所述第二辊箱设置于底座的另一侧表面,用于与所述第一辊箱一起支撑中心杆;顶盖,所述顶盖数量设置有两个,两个所述顶盖均设置于底座的两侧顶端表面;用于配合底座将第一辊箱与第二辊箱进行固定。

5.作为本发明的一种优选技术方案,所述顶盖数量设置有两个,两个所述顶盖顶端表面均固定连接有第一连接块,所述第一连接块上侧设置有第二连接块,所述第二连接块与主体固定连接,所述中心杆另一端设置有第一固定块,所述第一固定块一侧表面开设有凹槽,且所述第一固定块一侧表面设置有第二固定块,所述第二固定块一侧表面设置有凸块,所述第二固定块一侧表面设置有主动轴,所述底座下侧设置有底板。

6.作为本发明的一种优选技术方案,所述第一辊箱的表面开设有开口槽,所述第一辊箱的内侧开设有空腔,所述第一辊箱内侧底端表面开设有导流槽,所述空腔内部设有润滑油。

7.作为本发明的一种优选技术方案,所述底座与两个所述顶盖通过螺栓进行固定连接。

8.作为本发明的一种优选技术方案,所述凸块一端处于凹槽的内侧,所述第一固定块与第二固定块通过螺栓连接。

9.作为本发明的一种优选技术方案,所述空腔内侧设置有润滑油,所述导流槽数量设置有若干个,若干个所述导流槽均匀开设于第一辊箱的内侧底端表面,且所述导流槽一端与第一辊箱贯通。

10.与现有技术相比,本发明能达到的有益效果是:1、通过更换模具(轧球模具、钢段模具)在同一轧机生产线上满足两种轧制产品的生产需求,减少了设备的投入;2、通过设置了空腔,使得空腔内部的润滑油可以对装置进行润滑,从而使得凸块

更稳定的与第一辊箱7的内侧表面进行转动,从而间接的提升了凸块的使用寿命,提高了稳定。

附图说明

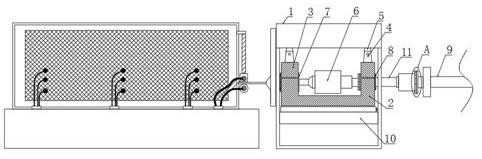

11.图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明的底座结构示意图;图3为本发明的中心杆结构示意图;图4为本发明图1的a处放大结构示意图;图5为本发明第一辊箱的侧视结构示意图;其中:1、主体;2、底座;3、顶盖;4、第一连接块;5、第二连接块;6、模具;7、第一辊箱;8、第二辊箱;9、主动轴;10、底板;11、中心杆;12、第一固定块;13、第二固定块;14、凹槽;15、凸块;16、导流槽;17、空腔;18、开口槽。

具体实施方式

12.为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本发明,但下述实施例仅仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本发明的保护范围。下述实施例中的实验方法,如无特殊说明,均为常规方法,下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。

13.实施例:如图1图4所示,一机两用锻轧生产线,包括主体1、底座2、模具6与拆卸机构,拆卸机构还包括;中心杆11,中心杆11设置于底座2的上侧,用于将模具6进行固定;第一辊箱7,第一辊箱7设置于底座2的一侧顶端表面,用于将中心杆11一端进行支撑;第二辊箱8,第二辊箱8设置于底座2的另一侧表面,用于与第一辊箱7一起支撑中心杆11;顶盖3,顶盖3数量设置有两个,两个顶盖3均设置于底座2的两侧顶端表面;用于配合底座2将第一辊箱7与第二辊箱8进行固定;顶盖3数量设置有两个,两个顶盖3顶端表面均固定连接有第一连接块4,第一连接块4上侧设置有第二连接块5,第二连接块5与主体1固定连接,中心杆11另一端设置有第一固定块12,第一固定块12一侧表面开设有凹槽14,且第一固定块12一侧表面设置有第二固定块13,第二固定块13一侧表面设置有凸块15,第二固定块13一侧表面设置有主动轴9,底座2下侧设置有底板10;当需要更换模具进行进行生产时,首先将第一固定块12与第二固定块13连接的螺栓拆下让其分离,再将两个顶盖3从底座2的顶端拆卸,再将放置在底座2表面的部件从主体1内侧取出,在将第一辊箱7从中心杆11表面拆卸下来,然后再将模具6从中心杆11表面进行拆卸下来,完成操作;通过设置了拆卸机构,有利于中心杆11可以从主体1内侧取下,并且第一辊箱7也可以从中心杆11表面拆卸下来,从而使得模具6也可以的到拆卸更换,通过更换模具(轧球模具、钢段模具)在同一轧机生产线上满足两种轧制产品的生产需求,减少了设备的投入。

14.在其他实施例中,本实施例公开了,请如图3所示;第一辊箱7的表面开设有开口槽18,第一辊箱7的内侧开设有空腔17,第一辊箱7内侧底端表面开设有导流槽16,空腔17内部

设有润滑油;当需要使用该机构时,首先将润滑油从开口槽18注射到空腔17的内侧,然后再通过导流槽16流到第一辊箱7的内侧表面,通过设置了空腔17,使得空腔17内部的润滑油可以对装置进行润滑,从而使得凸块15更稳定的与第一辊箱7的内侧表面进行转动,从而间接的提升了凸块15的使用寿命,提高了稳定性。

15.在其他实施例中,本实施例公开了,请如图1所示;底座2与两个顶盖3通过螺栓进行固定连接;通过设了底座2与两个顶盖3是通过螺栓进行固定连接的,有利于第一辊箱7与第二辊箱8的安装与拆卸。

16.在其他实施例中,本实施例公开了,请如图4所示;凸块15一端处于凹槽14的内侧,第一固定块12与第二固定块13通过螺栓连接;通过设置了凸块15一端处于凹槽14的内侧,使得第一固定块12与第二固定块13更稳定的连接在一起,从而提高了稳定性。

17.在其他实施例中,本实施例公开了,请如图5所示;空腔17内侧设置有润滑油,导流槽16数量设置有若干个,若干个导流槽16均匀开设于第一辊箱7的内侧底端表面,且导流槽16一端与第一辊箱7贯通;使得第一辊箱7内侧表面一直处于润滑状态,且润滑油更均匀的流入第一辊箱7的内侧表面。

18.上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于此,在所属技术领域的技术人员所具备的知识范围内,在不脱离本发明宗旨的前提下还可以作出各种变化。

技术特征:

1.一机两用锻轧生产线,包括主体(1)、底座(2)、模具(6)与拆卸机构,其特征在于:所述拆卸机构还包括;中心杆(11),所述中心杆(11)设置于底座(2)的上侧,用于将模具(6)进行固定;第一辊箱(7),所述第一辊箱(7)设置于底座(2)的一侧顶端表面,用于将中心杆(11)一端进行支撑;第二辊箱(8),所述第二辊箱(8)设置于底座(2)的另一侧表面,用于与所述第一辊箱(7)一起支撑中心杆(11);顶盖(3),所述顶盖(3)数量设置有两个,两个所述顶盖(3)均设置于底座(2)的两侧顶端表面;用于配合底座(2)将第一辊箱(7)与第二辊箱(8)进行固定。2.根据权利要求1所述的一机两用锻轧生产线,其特征在于:所述顶盖(3)数量设置有两个,两个所述顶盖(3)顶端表面均固定连接有第一连接块(4),所述第一连接块(4)上侧设置有第二连接块(5),所述第二连接块(5)与主体(1)固定连接,所述中心杆(11)另一端设置有第一固定块(12),所述第一固定块(12)一侧表面开设有凹槽(14),且所述第一固定块(12)一侧表面设置有第二固定块(13),所述第二固定块(13)一侧表面设置有凸块(15),所述第二固定块(13)一侧表面设置有主动轴(9),所述底座(2)下侧设置有底板(10)。3.根据权利要求1所述的一机两用锻轧生产线,其特征在于:所述第一辊箱(7)的表面开设有开口槽(18),所述第一辊箱(7)的内侧开设有空腔(17),所述第一辊箱(7)内侧底端表面开设有导流槽(16),所述空腔(17)内部设有润滑油。4.根据权利要求1所述的一机两用锻轧生产线,其特征在于:所述底座(2)与两个所述顶盖(3)通过螺栓进行固定连接。5.根据权利要求2所述的一机两用锻轧生产线,其特征在于:所述凸块(15)一端处于凹槽(14)的内侧,所述第一固定块(12)与第二固定块(13)通过螺栓连接。6.根据权利要求3所述的一机两用锻轧生产线,其特征在于:所述空腔(17)内侧设置有润滑油,所述导流槽(16)数量设置有若干个,若干个所述导流槽(16)均匀开设于第一辊箱(7)的内侧底端表面,且所述导流槽(16)一端与第一辊箱(7)贯通。

技术总结

本发明涉及机械零件生产线技术领域,特别是涉及一机两用锻轧生产线,包括主体、底座、模具与拆卸机构,所述拆卸机构还包括;中心杆,所述中心杆设置于底座的上侧,用于将模具进行固定;第一辊箱,所述第一辊箱设置于底座的一侧顶端表面,用于将中心杆一端进行支撑;第二辊箱,所述第二辊箱设置于底座的另一侧表面,用于与所述第一辊箱一起支撑中心杆;顶盖,所述顶盖数量设置有两个,两个所述顶盖均设置于底座的两侧顶端表面;通过更换模具(轧球模具、钢段模具),在同一轧机生产线上满足两种轧制产品的生产需求,减少了设备的投入。减少了设备的投入。减少了设备的投入。

技术研发人员:高玉和 韩增强 王聪 张银昌 张天文 刘奇 卢楠

受保护的技术使用者:伊莱特能源装备股份有限公司

技术研发日:2021.11.29

技术公布日:2022/3/8

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1