一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构的制作方法

1.本实用新型属于蟾蜍养殖技术领域,具体涉及一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构。

背景技术:

2.随着社会的发展,蟾蜍的药用价值逐渐被人们挖掘,但野生蟾蜍的数量远远达不到人们所需的要求,于是人们开始人工养殖蟾蜍,幼蟾蜍在变态后需要在陆地上进行养殖,通常人们会在一定区域内圈地围网进行养殖,当经过一段时间的养殖并要更换养殖地点时,需要捕捉蟾蜍,这时人们会发现无法对大范围内的蟾蜍进行快速有效地捕捉,甚至会出现漏补和捕捉时误伤蟾蜍的情况发生,不仅捕捉效率低,而且会影响到养殖蟾蜍的经济收益。已有技术中,人们只能采用缩小养殖范围和使用专业捕捉工具的方式来降低捕捉难度和避免对蟾蜍造成伤害,但往往要投入大量的人力物力,捕捉效率还是十分低下,无法满足养殖户的需求。

3.鉴于上述情况,有必要设计一种结构简单、成本低廉,能够自动对蟾蜍进行捕捉并且不会对蟾蜍造成伤害的围网结构。为此,本申请人作了有益的设计,下面将要介绍的技术方案便是在这种背景下产生的。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是要提供一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,有助于改进围网角落处的捕捉结构来使蟾蜍随自身活动自动被捕并且不会对蟾蜍造成伤害,有利于节省捕捉蟾蜍所需的人力物力又能提高捕捉效率。

5.本实用新型的目的是这样来达到的,一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,包括一四面包围的网体,该网体的内部构成有一网腔,在所述网腔底部的水平地面上且位于网腔的任意一角落位置处开设有一开口向上的捕捉腔体,所述捕捉腔体的开口边沿处分别设置有一圈挡边,在该捕捉腔体内设置有一捕捉盒体,所述捕捉盒体的高度小于所述捕捉腔体的深度、而两者的形状相契合。

6.在本实用新型的一个具体的实施例中,所述的网体包括一前围网、一后围网、一左围网和一右围网并且两两相互连接围隔成矩形结构,所述的捕捉腔体开设在前围网、后围网、左围网和右围网连接的任意一转角处,所述网体的外侧在前围网、后围网、左围网和右围网相互连接的位置处分别设置有一立柱,所述立柱的高度高于前围网、后围网、左围网和右围网的高度并且在上端端部分别设置有一与对应前围网、后围网、左围网和右围网相互连接处固定的牵引绳。

7.在本实用新型的另一个具体的实施例中,所述的捕捉腔体呈矩形结构并且深度为20mm~40mm,所述捕捉盒体的形状与捕捉腔体的形状相同。

8.在本实用新型的又一个具体的实施例中,所述的前围网、后围网、左围网、右围网均采用的是十目尼龙网结构。

9.在本实用新型的再一个具体的实施例中,所述的前围网、后围网、左围网、右围网

的高度为40cm~60mm。

10.在本实用新型的还有一个具体的实施例中,所述的捕捉盒体构成有一开口向上的盒腔并且为矩形的塑料盒结构。

11.本实用新型采用上述结构后,具有的有益效果:由于采用了在网体内的角落处开设捕捉腔体并在捕捉腔体内设置捕捉盒体的结构,因而当蟾蜍依靠本能围绕网体爬动时会自动落入捕捉腔体并被捕捉盒体收集,有效地实现了自动捕捉蟾蜍和防止人工捕捉时对蟾蜍造成的伤害,大大节省了捕捉蟾蜍所需的人力物力并提高了捕捉效率。

附图说明

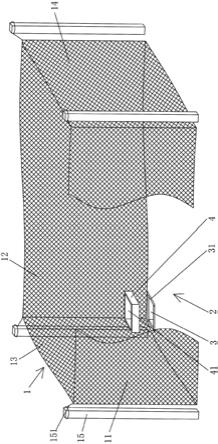

12.图1为本实用新型一实施例的立体结构示意图。

13.图中:1.网体、11.前围网、12.后围网、13.左围网、14.右围网、15.立柱、151.牵引绳;2.网腔;3.捕捉腔体、31.挡边;4.捕捉盒体、41.盒腔。

具体实施方式

14.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作详细描述,但对实施例的描述不是对技术方案的限制,任何依据本实用新型构思作形式而非实质的变化都应当视为本实用新型的保护范围。

15.在下面的描述中凡是涉及上、下、左、右、前和后的方向性或称方位性的概念都是以图1位置为基准的,因而不能将其理解为对本实用新型提供的技术方案的特别限定。

16.请参阅图1,示出了一种自动捕捉幼蟾蜍的围网结构,包括一四面包围的网体1,该网体1的内部构成有一网腔2,作为本实用新型所提供的技术方案的技术要点:在前述网腔2底部的水平地面上且位于网腔2的任意一角落位置处开设有一开口向上的捕捉腔体3,前述捕捉腔体3的开口边沿处分别设置有一圈挡边31,在该捕捉腔体3内设置有一捕捉盒体4,前述捕捉盒体4的高度小于前述捕捉腔体3的深度、而两者的形状相契合。

17.在本实施例中,前述的网体1包括一前围网11、一后围网12、一左围网13和一右围网14并且两两相互连接围隔成矩形结构,前述的捕捉腔体3开设在前围网11、后围网12、左围网13和右围网14连接的任意一转角处,前述网体1的外侧在前围网11、后围网12、左围网13和右围网14相互连接的位置处分别设置有一立柱15,前述立柱15的高度高于前围网11、后围网12、左围网13和右围网14的高度并且在上端端部分别设置有一与对应前围网11、后围网12、左围网13和右围网14相互连接处固定的牵引绳151。

18.进一步地,前述捕捉腔体3呈矩形结构并且深度为20mm~40mm,本实施例中前述捕捉腔体3的深度优选为30mm,前述捕捉盒体4的形状与前述捕捉腔体3的形状相同。

19.在本实施例中,前述的前围网11、后围网12、左围网13、右围网14均采用的是十目尼龙网结构。

20.进一步地,前述的前围网11、后围网12、左围网13、右围网14的高度为40cm~60mm,本实施例中前述前围网11、后围网12、左围网13、右围网14的高度优选为30cm。

21.在本实施例中,前述的捕捉盒体4构成有一开口向上的盒腔41并且为矩形的塑料盒结构。

22.请继续参阅图1,需要进行养殖蟾蜍时,先将前述的立柱15固定在水平地面上,再

将前述的网体1放置在立柱15之间的位置处,前述的立柱15上端分别通过牵引绳151拉住网体1在前围网11、后围网12、左围网13、右围网14相互连接位置处的顶部,使网体1的内部形成网腔2,然后在前述网腔2底部水平地面上且位于网体1的转角处开设捕捉腔体3,并在捕捉腔体3的开口边沿处设置挡边31,再将前述的捕捉盒体4放入捕捉腔体3的底部,最后将蟾蜍倒入网腔2内养殖。当不需要捕捉蟾蜍时可以用板材将前述捕捉腔体3上方的开口遮蔽,当需要捕捉蟾蜍时将前述捕捉腔体3上方的开口敞开,蟾蜍依靠本能会围绕网体1的边沿爬动,蟾蜍经过前述网体1的转角时会自动落入捕捉腔体3下方的捕捉盒体4内,蟾蜍攀爬时会被前述的挡边31阻挡而落回捕捉盒体4内,一段时间后养殖人员只需将前述的捕捉盒体4取出,从而实现了围网对蟾蜍的自动捕捉的功能和防止捕捉对蟾蜍造成伤害的目的。

技术特征:

1.一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,包括一四面包围的网体(1),该网体(1)的内部构成有一网腔(2),其特征在于:在所述网腔(2)底部的水平地面上且位于网腔(2)的任意一角落位置处开设有一开口向上的捕捉腔体(3),所述捕捉腔体(3)的开口边沿处分别设置有一圈挡边(31),在该捕捉腔体(3)内设置有一捕捉盒体(4),所述捕捉盒体(4)的高度小于所述捕捉腔体(3)的深度、而两者的形状相契合。2.根据权利要求1所述的一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,其特征在于所述的网体(1)包括一前围网(11)、一后围网(12)、一左围网(13)和一右围网(14)并且两两相互连接围隔成矩形结构,所述的捕捉腔体(3)开设在前围网(11)、后围网(12)、左围网(13)和右围网(14)连接的任意一转角处,所述网体(1)的外侧在前围网(11)、后围网(12)、左围网(13)和右围网(14)相互连接的位置处分别设置有一立柱(15),所述立柱(15)的高度高于前围网(11)、后围网(12)、左围网(13)和右围网(14)的高度并且在上端端部分别设置有一与对应前围网(11)、后围网(12)、左围网(13)和右围网(14)相互连接处固定的牵引绳(151)。3.根据权利要求1所述的一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,其特征在于所述的捕捉腔体(3)呈矩形结构并且深度为20mm~40mm,所述捕捉盒体(4)的形状与捕捉腔体(3)的形状相同。4.根据权利要求1所述的一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,其特征在于所述的前围网(11)、后围网(12)、左围网(13)、右围网(14)均采用的是十目尼龙网结构。5.根据权利要求1所述的一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,其特征在于所述的前围网(11)、后围网(12)、左围网(13)、右围网(14)的高度为40cm~60mm。6.根据权利要求1所述的一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,其特征在于所述的捕捉盒体(4)构成有一开口向上的盒腔(41)并且为矩形的塑料盒结构。

技术总结

一种便于捕捉幼蟾蜍的围网结构,属于蟾蜍养殖技术领域。包括一四面包围的网体,该网体的内部构成有一网腔,特点是:在所述网腔底部的水平地面上且位于网腔的任意一角落位置处开设有一开口向上的捕捉腔体,所述捕捉腔体的开口边沿处分别设置有一圈挡边,在该捕捉腔体内设置有一捕捉盒体,所述捕捉盒体的高度小于所述捕捉腔体的深度、而两者的形状相契合。实现了自动捕捉蟾蜍和防止人工捕捉时对蟾蜍造成的伤害,节省了捕捉蟾蜍所需的人力物力并提高了捕捉效率。高了捕捉效率。高了捕捉效率。

技术研发人员:刘凤君 陈志祥 徐建荣 马哲洋 陆秀琴 刘龙

受保护的技术使用者:苏州稻蟾农业科技有限公司

技术研发日:2021.08.23

技术公布日:2022/2/7

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1