一种潮间带牡蛎礁

1.本实用新型涉及人工礁体领域,具体涉及一种潮间带牡蛎礁。

背景技术:

2.牡蛎礁是由大量牡蛎在硬质基地上聚集生长而形成的生物礁,主要分布在温带河口区,对自然生态系统有如固碳、净化水质、防止海岸线侵蚀、保护生物多样性等多种功能,牡蛎是我国产量最大的经济贝类,具有重要经济价值。然而近年来由于过度捕捞、环境污染等因素,全球牡蛎数量已降至最低点,约85%牡蛎礁已消失,如在1871年-1948年间詹姆斯河的天然牡蛎礁系统已几乎消失,因此针对牡蛎礁的保护与修复亟需进行。近年来人工牡蛎礁可在2-3年内恢复礁体的生态功能已被证实,因此牡蛎礁恢复相关的工作在世界各地都有进行。

3.潮间带是指有潮区最高高潮线到最低低潮线之间的海岸带。该地带不同于普通海域,在涨潮时淹没在海水中,退潮时又暴露在空气中,受到陆、海双重复杂的影响。

4.目前我国牡蛎礁的构建多采用水泥混凝土的方式进行,水泥混凝土造价昂贵,且密度过高,不易在泥沙质海区进行牡蛎礁的构建,在潮间带易下沉,其次是即使采用牡蛎壳,但是高度不够,且稳固性差,如中国专利cn104782538a一种多功能组合拼装式子母牡蛎礁及其使用方法,该方法包括母礁和子礁,其不足之处在于其底座所用材料为水泥,不具环保功能,并且易下沉。另外如中国专利cn203563532u一种适用于牡蛎生长的金字塔形牡蛎礁,该方法中的礁体的结构是由六条棱状网袋组成的金字塔形,其不足之处在于附着面积小。

5.cn112674008a公开了潮间带生态牡蛎礁,但是其牡蛎礁礁体高度不足,稳固性差,使用材料为钢筋混凝土,并且牡蛎苗附着量少的缺点。

技术实现要素:

6.针对上述问题,本实用新型的目的在于提供一种潮间带牡蛎礁,为牡蛎苗的附着提供充足的面积,所用材料为牡蛎壳,比重低,不易下沉,还可满足泥沙质海区规模化牡蛎礁构建需求。

7.为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

8.一种潮间带牡蛎礁,包括若干个礁体单体1、固定绳4及固定杆5,其中,各个礁体单体1分别通过固定绳4固定于固定杆5上。

9.所述礁体单体1从上至下分为多层设置,每层不多于4个礁体单体1。

10.所述礁体单体1包括网袋2和用于牡蛎附着的内容物3,其中,所述内容物3填充于所述网袋2内部。

11.所述礁体单体1为扁球形,礁体单体1径向直径为40-60cm,轴向高度为30-40cm;

12.进一步的礁体单体1径向直径为60cm,轴向高度为30cm。

13.所述内容物3为牡蛎壳。

14.所述固定杆5高为2.5m,直径为8-10cm,固定杆5材料为竹竿或木质材料。

15.本实用新型的优点及有益效果是:

16.本实用新型提供一种潮间带牡蛎礁,通过礁体单体的形式组装成大的牡蛎礁礁体,不仅可以为牡蛎苗的附着提供充足的面积,而且采用的是礁体单体单元模式,固定成礁时,底座大,不易下沉,可满足泥沙质海区规模化牡蛎礁构建需求,当牡蛎礁投放至潮间带时,可以以更加环保的方式实现牡蛎附着繁殖,避免使用建筑材料,同时为牡蛎提供更加稳定的生长环境,使其得以高效扩繁。

17.本实用新型提供一种潮间带牡蛎礁结构具有良好的稳定性,固定杆可以更加稳固礁体,礁体表面粗糙,可为牡蛎提供适宜的固着环境,同时可为潮间带其它水生生物提供栖息庇护场所,形成小型生态系统,利于生态环境的长期稳定发展。

附图说明

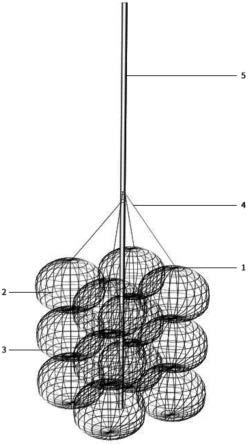

18.图1为本实用新型的一种潮间带牡蛎礁的结构的一种示意图。

19.图2为本实用新型的礁体单体1的一种结构示意图。

20.图中:1-礁体单体、2-网袋、3-内容物、4-固定绳、5-固定杆。

具体实施方式

21.下面将结合具体实施例进一步阐述本实用新型。以下实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围,且本领域技术人员对本实用新型的各种改动同样在本申请所附权利要求书所限定的范围内。

22.如图1所示,本实用新型提供的一种潮间带牡蛎礁包括12个礁体单体1、固定绳4及固定杆5,其中,各个礁体单体1分别通过固定绳4固定于固定杆5上。

23.本实用新型的实施例中礁体单体1从上至下分为三层设置,每层设置4个礁体单体1,相邻的两层礁体单体1叠在一起,每层的礁体单体1与相邻的礁体单体1抵接,最底层礁体单体1与海底底质接触。

24.如图2所示,本实用新型的实施例中礁体单体1包括网袋2和用于牡蛎附着的内容物3,其中,所述内容物3填充于所述网袋2内部。

25.本实用新型的实施例中内容物3所用材料为牡蛎壳;牡蛎壳比重低,不易下沉,同时牡蛎壳含有大量的钙,且有效附着面积大,利于牡蛎苗的附着。

26.本实用新型的实施例中礁体单体1为扁球形,径向直径为60cm,轴向高度为30cm。

27.本实用新型的实施例中固定杆5高为2.5m,直径为8-10cm,固定杆5为竹竿,固定杆5插入海底底质0.5m。

28.本实用新型的实施例中网袋2由尼龙编织绳编织而成。

29.本实用新型提供的一种潮间带牡蛎礁投放在潮间带,为牡蛎的生长繁殖提供稳定环境。具体可将牡蛎受精卵置于本实用新型的潮间带牡蛎礁上以加速牡蛎礁的发育,或将牡蛎亲本置于本实用新型的潮间带牡蛎礁上为牡蛎礁的发育提供足够多的受精卵,也可将已采好牡蛎苗的牡蛎壳固定于本实用新型的潮间带牡蛎礁上,为后期的牡蛎礁的发育提供种源。

30.本实用新型提供的一种潮间带牡蛎礁构建在自然牡蛎礁附近,在牡蛎成熟季节,

可使自然环境中的牡蛎苗自行附着于潮间带牡蛎礁上。

31.由上述可见,采用本实用新型的潮间带牡蛎礁可以为牡蛎苗的附着提供充足的面积,可为牡蛎提供适宜的环境,同时可为潮间带其它水生生物提供栖息庇护场所。

32.以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式,但本实用新型并不限于以上实施方式的具体细节,在本实用新型技术构思范围内的简单技术变形均属于本实用新型的保护范围。

33.另外上述具体实施方式可通过任意合适方式组合,只要不违背本实用新型的内核同样应当视为本实用新型的内容。为避免重复本实用新型对组合方式不再另行说明。

技术特征:

1.一种潮间带牡蛎礁,其特征在于:包括若干个礁体单体(1)、固定绳(4)及固定杆(5),其中,各个礁体单体(1)分别通过固定绳(4)固定于固定杆(5)上;所述礁体单体(1)从上至下分为多层设置,每层不多于4个礁体单体(1);所述礁体单体(1)包括网袋(2)和用于牡蛎附着的内容物(3),其中,所述内容物(3)填充于所述网袋(2)内部;所述内容物(3)为牡蛎壳。2.根据权利要求1所述的潮间带牡蛎礁,其特征在于:所述礁体单体(1)为扁球形,礁体单体(1)径向直径为40-60cm,轴向高度为30-40cm。3.根据权利要求1所述的潮间带牡蛎礁,其特征在于:所述固定杆(5)高为2.5m,直径为8-10cm。

技术总结

本实用新型涉及人工礁体领域,具体涉及一种潮间带牡蛎礁。潮间带牡蛎礁包括若干个礁体单体1、固定绳4及固定杆5,其中,各个礁体单体1分别通过固定绳4固定于固定杆5上。本实用新型的潮间带牡蛎礁通过礁体单体的形式组装成大的牡蛎礁礁体,不仅可以为牡蛎苗的附着提供充足的面积,而且采用的是礁体单体单元模式,固定成礁时,底座大,不易下沉,可满足泥沙质海区规模化牡蛎礁构建需求,当牡蛎礁投放至潮间带时,可以以更加环保的方式实现牡蛎附着繁殖,避免使用建筑材料,同时为牡蛎提供更加稳定的生长环境,使其得以高效扩繁。使其得以高效扩繁。使其得以高效扩繁。

技术研发人员:钟志海 刘正一 刘凯 秦松

受保护的技术使用者:中国科学院烟台海岸带研究所

技术研发日:2021.11.23

技术公布日:2022/6/7

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1