稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法与流程

本发明涉及小麦栽培,具体涉及一种稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法。

背景技术:

1、粮食安全是国家安全的基石,而农业又是主要碳排放源之一。n2o被列为第三大管制温室气体,其单位质量的全球增温潜势为co2的298倍,其中麦田是n2o主要排放源之一。现行小麦栽培方法中,其追肥仍以人工和机械撒施为主。多次追肥和大量施肥造成的肥效滞后效应,还造成肥料损失和投入成本增加,降低氮素利用效率,致使“植物-土壤”系统氮素冗余,n2o排放增加,每季每公顷有超过600kg co2-eq排放量。加之小麦生长后期又常遭遇大风、降雨等极端气候,致使倒伏频发,不仅影响小麦的产量和品质,还增加了机械收获难度和收割成本。因此,如何在提高小麦抗倒性保证优质高产的同时减少麦地n2o排放已成为目前科研工作者关注的重点。

2、公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现思路

1、为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,以解决现有的小麦栽培施肥方法存在施肥量过大且施肥次数多,容易导致氮素冗余、n2o排放增加和倒伏的问题。

2、为实现上述目的,提供一种稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,包括以下步骤:

3、前茬水稻留茬收割,留茬高度25cm,水稻秸秆全量还田,并且根茬和水稻秸秆集中翻耕深埋,所述根茬和所述水稻秸秆埋深15cm~20cm;

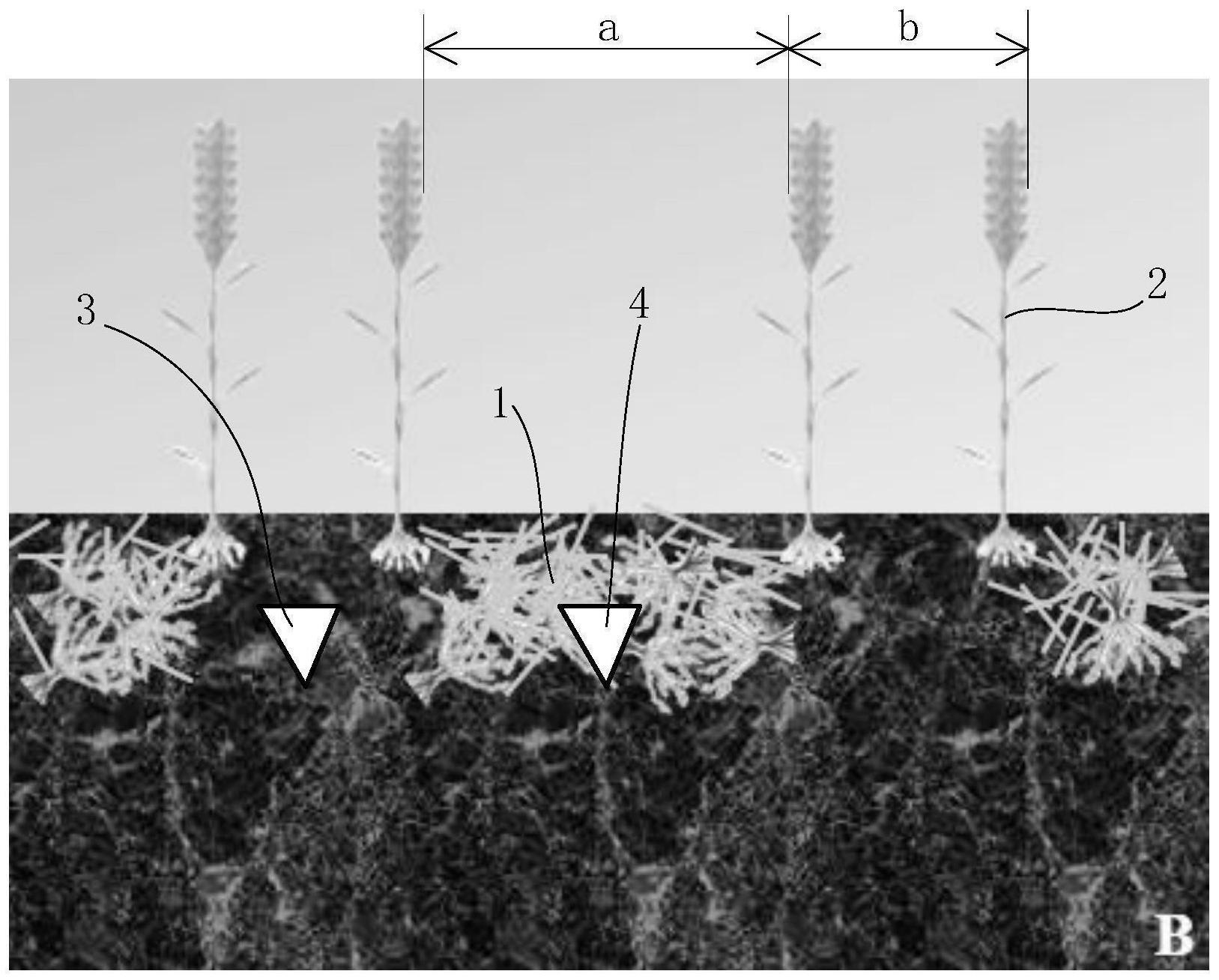

4、于翻耕后的大田设置多个种植行和多个空幅行,所述种植行与所述空幅行交替设置,所述种植行的宽度14cm~16cm,所述空幅行的宽度29cm~31cm;

5、提供缓释掺混肥和磷钾肥,所述小麦全生育期所述缓释掺混肥和磷钾肥折合纯氮用量为12.8kg/亩、纯磷用量为7.4kg/亩、纯钾用量为7.4kg/亩,所述缓释掺混肥的配方比例为n∶p2o5∶k2o=26∶12∶12,所述缓释掺混肥的控释氮≥13%、缓释期90~120d,以全生育期施纯氮量为100%计,小麦的基肥与追肥的比例为6:4,其余磷钾肥全部与所述基肥一并居中深施于所述种植行的土体中,所述基肥的深施的深度为地下8cm~10cm;

6、于每一所述种植行内播种两行小麦,所述两行小麦之间的间距为14cm~16cm,使得每亩大田获得12万~16万的基本苗;

7、在所述小麦的返青期,于所述空幅行内进行中耕并居中深施所述追肥,所述追肥的深施的深度为地下8cm~10cm;

8、在所述小麦的拔节期前,每亩喷施麦立发50~70ml。

9、进一步的,所述水稻秸秆粉碎成10cm长的碎秸秆段。

10、进一步的,所述小麦的每亩播种量为6kg~9kg。

11、进一步的,所述其余磷钾肥为过磷酸钙和氯化钾。

12、本发明的有益效果在于,本发明的稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,小麦种植行和空幅行交替设置进行稻茬小麦种植,可充分利用边际效应,显著提高小麦对空间、水分、空气、光能的利用,达到光能利用最大化,提高群体质量。前茬水稻秸秆全量集中深翻在宽行里,保证了小麦全苗、齐苗、壮苗、壮根、壮株,挖掘丰产增效潜力。在种植行的区域进行基肥集中深施,既节肥、省种,又提高肥料利用率。再采用一基一追的两次施肥方式显著节工降本,而且结合返青后的中耕追肥显著促进深层根系生长,提高根系活力,延缓旗叶衰老,改善穗部结实特性,提高产量和水分利用效率。此外,利用缓释肥和麦立发的结合施用以及氮肥深施显著提高小麦抗倒伏能力,减少n2o排放,提高产量。

技术特征:

1.一种稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,其特征在于,所述水稻秸秆粉碎成10cm长的碎秸秆段。

3.根据权利要求1所述的稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,其特征在于,所述小麦的每亩播种量为6kg~9kg。

4.根据权利要求1所述的稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,其特征在于,所述其余磷钾肥为过磷酸钙和氯化钾。

技术总结

本发明公开了一种稻茬小麦抗倒减排高效栽培方法,通过种植行和空幅行交替设置进行稻茬小麦种植,充分利用边际效应,提高群体质量;前茬水稻秸秆全量集中深翻,保证了小麦全苗、齐苗、壮苗、壮根、壮株,挖掘丰产增效潜力。在种植行进行基肥集中深施,既节肥、省种,又提高肥料利用率;采用一基一追的两次施肥方式显著节工降本,结合返青后的中耕追肥显著促进深层根系生长,提高根系活力,延缓旗叶衰老,改善穗部结实特性,提高产量和水分利用效率;缓释肥和麦立发的结合施用以及氮肥深施显著提高小麦抗倒伏能力,减少N<subgt;2</subgt;O排放,提高产量。本发明解决了现有的小麦栽培方法存在施肥量大且施肥次数多,容易导致氮素冗余、N<subgt;2</subgt;O排放增加和倒伏的问题。

技术研发人员:石吕,刘建,薛亚光,石晓旭,韩笑,张晋,刘旭杰,单海勇,严旖旎,杨美英

受保护的技术使用者:江苏沿江地区农业科学研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!