一种可高效防控长棘海星浮浪幼虫的方法

本发明属于长棘海星防治领域,具体涉及一种可高效防控长棘海星浮浪幼虫的方法。

背景技术:

1、长棘海星,别称棘冠海星或魔鬼海星,是一种广泛分布在印度洋-太平洋热带珊瑚礁海域的珊瑚敌害物种。通过其可伸缩的贲门胃和高效的消化系统,一只成年的长棘海星一天便可消耗数百平方厘米的珊瑚。由于全球气候变化以及人类活动的影响,长棘海星在世界多个海域大规模暴发并造成了珊瑚的大规模死亡,使珊瑚礁结构复杂性和海洋生物多样性急剧下降,造成整个珊瑚礁生态系统功能退化,滞缓珊瑚礁自然恢复进程,最终带来海洋生物资源减少和海岸线侵蚀等一系列生态和经济问题。因此,防控长棘海星的暴发对维护我国南海珊瑚礁生态系统有重要意义。

2、长棘海星大规模暴发事件与其极高的繁殖力有关,一只性成熟的雌性便可排出1亿颗卵子,使得低密度的长棘海星便可导致其种群暴发。与其它棘皮动物类似,长棘海星早期的生长发育经历了从浮游的受精卵,囊胚,原肠胚,羽腕幼虫,短腕幼虫,到底栖稚体阶段。其中,早期幼虫发育阶段的存活对该种群数量的发展起决定性作用。因此,减少浮游阶段幼虫的数量是防控该海星暴发的关键。

3、目前常用的长棘海星防治措施主要为人工清理和注射消杀,但此类干预方法具有控制时效短,规模小的特点,不适宜应用于长期动态防控。已有研究表明某些珊瑚礁鱼类是长棘海星幼虫的自然捕食者,且其物种丰富度和种群数量与长棘海星的暴发直接相关。因此,通过筛选一种可高效捕食长棘海星浮浪幼虫的珊瑚礁鱼类来控制长棘海星的初始种群,不仅对日后长棘海星种群密度防治达到事半功倍的效果且可以长期改善珊瑚礁生态功能,提高我国南海珊瑚礁生态系统的物种丰富度和恢复力。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种可高效防控长棘海星浮浪幼虫的方法。

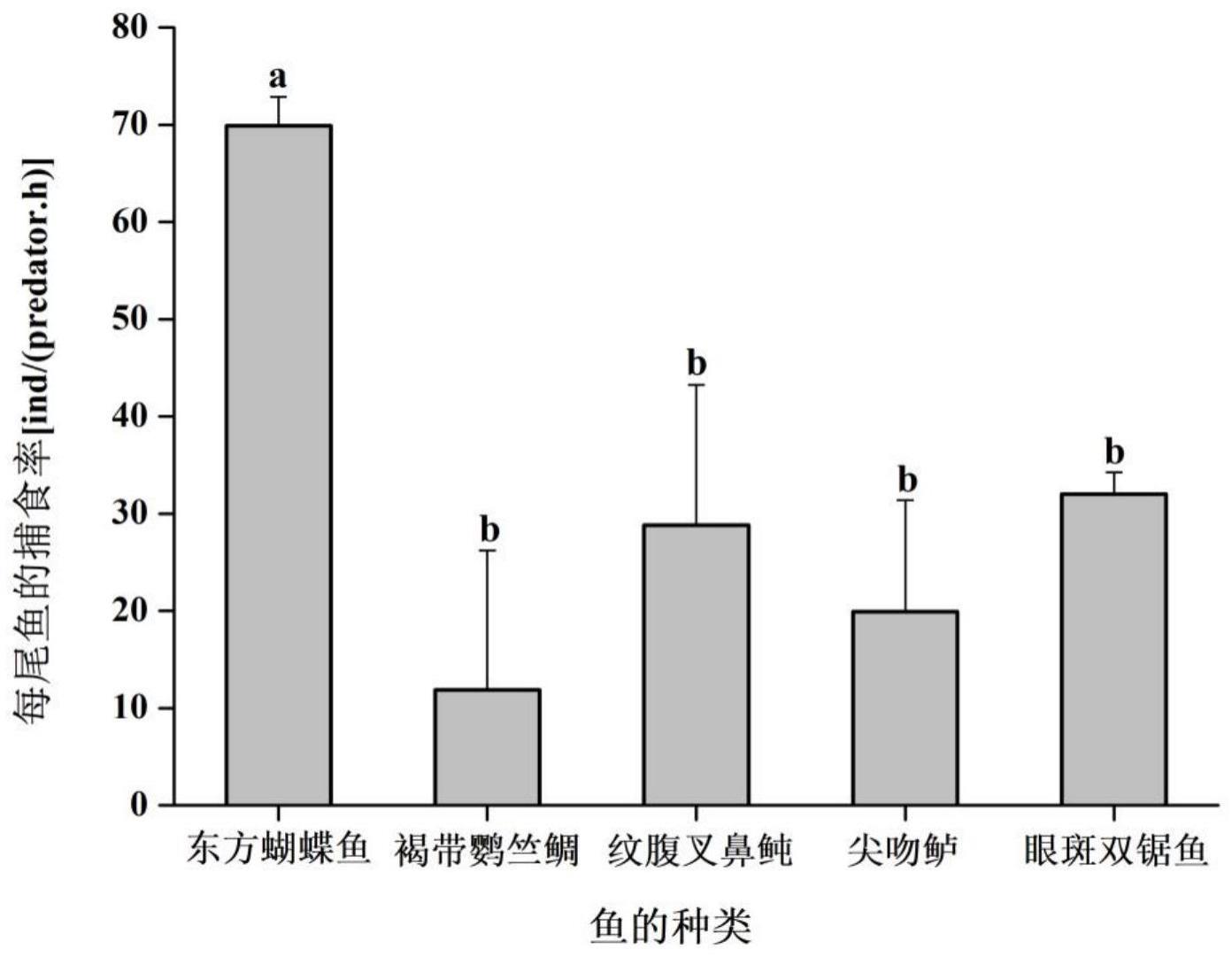

2、本发明通过对多种中国南海常见珊瑚礁鱼类和经济鱼类的潜在捕食效果进行初步验证,发现东方蝴蝶鱼对长棘海星浮浪幼虫的捕食效率显著高于其它4种鱼类。

3、通过探究东方蝴蝶鱼对不同生长时期以及不同密度下长棘海星幼虫的捕食效率,发现东方蝴蝶鱼对各时期长棘海星幼虫的高捕食率具有普适性,且其捕食效率随海星幼虫密度升高而升高。

4、通过探究不同捕食时间下东方蝴蝶鱼的捕食效率,发现当捕食时间从10min逐步延长至120min时,东方蝴蝶鱼捕食120min的效率显著高于其它时间处理组。

5、通过加入不同比例的常见鱼食-丰年虫,以探究偏好食物的存在是否会影响东方蝴蝶鱼对长棘海星幼虫的捕食效果,其结果显示虽然东方蝴蝶鱼对丰年虫的捕食效率高于长棘海星幼虫,但其对长棘海星幼虫的捕食效果不会随丰年虫数量的增加而变化,表明东方蝴蝶鱼对长棘海星幼虫的捕食效果不受其它偏好食物的影响,且捕食效率随海星幼虫密度增加而升高。

6、因此,本发明提供了一种可高效防控长棘海星浮浪幼虫的方法,其是用东方蝴蝶鱼捕食长棘海星浮浪幼虫。

7、优选,是将东方蝴蝶鱼放置于含有长棘海星浮浪幼虫的水域,对长棘海星浮浪幼虫进行捕食。

8、优选,所述的长棘海星浮浪幼虫包括多细胞期,原肠期,羽腕期和短腕期的长棘海星幼虫。

9、优选,所述的捕食,其捕食时间10min以上。进一步优选是120min以上。

10、东方蝴蝶鱼以长棘海星生活环境为自然栖息地,本发明发现东方蝴蝶鱼可高效捕食长棘海星各个生长时期的幼虫,其捕食效率随海星幼虫密度和捕食时间增加而升高,且不受鱼类常用饵料—丰年虫的影响。因此,该蝴蝶鱼具有调控暴发礁区长棘海星幼虫种群数量的潜力,对于长棘海星早期防控技术体系的建立具有重要意义。

技术特征:

1.一种可高效防控长棘海星浮浪幼虫的方法,其特征在于,是用东方蝴蝶鱼捕食长棘海星浮浪幼虫。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,是将东方蝴蝶鱼放置于含有长棘海星浮浪幼虫的水域,对长棘海星浮浪幼虫进行捕食。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述的长棘海星浮浪幼虫包括多细胞期,原肠期,羽腕期和短腕期的长棘海星幼虫。

4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述的捕食,其捕食时间10min以上。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述的捕食,其捕食时间是120min以上。

技术总结

本发明提出了一种可高效防控长棘海星浮浪幼虫的方法。是用东方蝴蝶鱼捕食长棘海星浮浪幼虫。东方蝴蝶鱼以长棘海星生活环境为自然栖息地,本发明发现东方蝴蝶鱼可高效捕食长棘海星各个生长时期的幼虫,其捕食效率随海星幼虫密度和捕食时间增加而升高,且不受鱼类常用饵料—丰年虫的影响。因此,该蝴蝶鱼具有调控暴发礁区长棘海星幼虫种群数量的潜力,对于长棘海星早期防控技术体系的建立具有重要意义。

技术研发人员:陈偿,张颖,杨栎潼,胡建兴,陈慧真,高倩

受保护的技术使用者:中国科学院南海海洋研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!