一种食用菌菌种塑模的制作方法

本技术属于食用菌栽培,具体涉及一种食用菌菌种塑模。

背景技术:

1、在我国,黑木耳、毛木耳、香菇等食用菌代料栽培主要采用聚乙稀、聚丙稀等塑料袋盛装基质,制成短或长圆型的栽培棒(通称为菌棒),经接种、养菌后在露天场地仿野生或在菌棚等设施内出耳(菇),使用基质型和颗粒型固体菌种是食用菌生产的主流。

2、目前我国南方食用菌主产区,黑木耳、毛木耳、香菇生产上常用的栽培种(三级菌种)是袋装的基质型固体菌种,基质是以木屑、麦麸为主要原料的培养基和菌丝的混合体。用此类基质型菌种生产菌棒时,菌棒上必须打孔,再人工掰分菌种和塞放菌种。掰分的菌种种块大小不一,塞种时手指会对菌种造成挤压而损伤菌丝,接种后菌丝有个恢复生长的过程,吃料变慢,接种口容易被杂菌抢占先机造成杂菌感染,且每个接种口菌丝长成面积也不一致,不利于菌棒标准化、集约化和规模化生产。其次,我国南方黑木耳主产区主要集中在山区,早晚温差大、多雨,在黑木耳的仿野生栽培出耳管理中,遇连续阴雨天气接种口容易进水长绿霉而造成烂棒,木耳还会在接种口成簇长出,难以达到高产稳产和高质的目标;基质型栽培种在毛木耳、香菇生产中使用也存在接种效率低及感染率难以稳定降低的难题。

3、目前不需要掰分的颗粒型固体菌种已有胶囊菌种和塑模菌种用于生产实践。国内主要有2种类似结构的菌种,一种用于毛木耳菌棒生产的钉型塑模菌种;一种是中国专利cn110199779a(公开日:2019年09月16日)中公开的塑模菌种,如图1所示。然而,上述用于毛木耳菌棒生产的钉型菌种的塑模,模身部分是镂空的圆椎体,上部带突沿但不封闭,钉型菌种使用时,菌种是借助外力打入菌棒的,因此塑模采用硬度高的热固性塑料制作,但是塑料不能回收利用;同时,毛木耳钉型塑模菌种在实际应用中因整个塑模是镂空的,接种时,颗粒菌种塑模上的突沿压实菌棒接种口四周的塑料袋薄膜后,因菌棒存在松紧度不一致的情况,所以不能保证每一棒密封程度均达标,在养菌环节菌棒污染率控制是比较困难的。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种食用菌菌种塑模、食用菌颗粒型栽培种及其制备方法和应用,采用本实用新型所述结构的食用菌菌种塑模制备得到的食用菌颗粒型栽培种可以降低菌种的污染率,避免接种口进水所引起的烂棒问题,提高菌丝萌发率和食用菌产量。

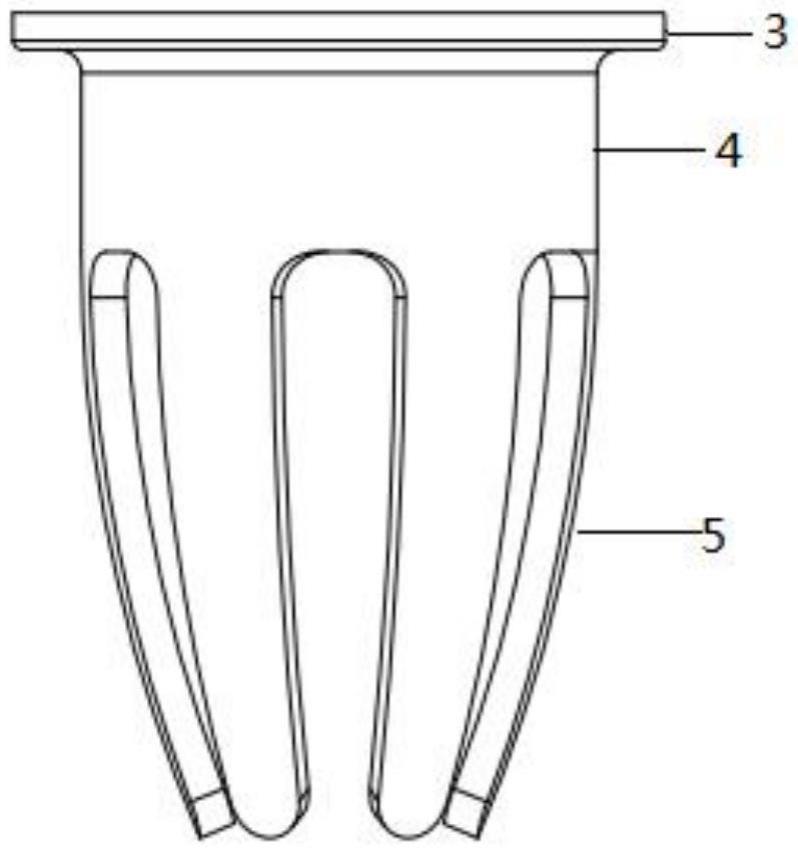

2、本实用新型提供了一种食用菌菌种塑模,包括内嵌盖1和类圆锥体中空塑模本体2;所述类圆锥体中空塑模本体2包括突沿3、一端面与所述突沿3一侧面相接的中空类圆柱段4,以及与所述中空类圆柱段4的另一端面相接的多个弧形条状爪5,所述弧形条状爪5均匀分布且形成镂空状结构。

3、优选的,所述内嵌盖1为中空类圆柱体,所述内嵌盖1包括中部突起6;所述类圆锥体中空塑模本体2包括与所述中部突起6所嵌合的凹槽7。

4、优选的,所述中空类圆柱段4的侧壁的厚度为1.2~2.2mm;所述弧形条状爪5的厚度与所述中空类圆柱段4的侧壁的厚度相同。

5、优选的,所述突沿3的外径与内径之差为2.4~4.0mm。

6、优选的,所述突沿3的厚度为1.2~2.2mm。

7、优选的,所述食用菌菌种塑模的材质为可再生热塑性塑料。

8、优选的,所述镂空状结构的垂直高度与所述中空类圆柱段4的高度比为3.1:1。

9、优选的,所述弧形条状爪5为具有弧度的类梯形结构。

10、优选的,所述弧形条状爪5与所述中空类圆柱段4相连接端的宽度与端部的宽度比为1.68:1。

11、有益效果:

12、本实用新型提供了一种食用菌菌种塑模,包括内嵌盖1和类圆锥体中空塑模本体2;所述类圆锥体中空塑模本体2包括突沿3、一端面与所述突沿3一侧面相接的中空类圆柱段4,与所述中空类圆柱段4的另一端面相接的多个弧形条状爪5,所述弧形条状爪5均匀分布且形成镂空状结构。本实用新型所述食用菌菌种塑模包括带突沿且顶部和四周封闭的中空类圆柱段和由均匀分布的条状爪组成的镂空状结构,突沿可以在接种时,将制备得到的食用菌颗粒型栽培种压入或放入接种口后,能压实接种口四周的塑料袋薄膜,突沿下带有的封闭段能实现菌棒不套袋进行养菌,且大大降低菌棒感染率。

13、同时,以本实用新型所述食用菌菌种塑模制备得到的食用菌颗粒型栽培种被具有一定硬度的塑模包裹,接种时将食用菌颗粒型栽培种放入食用菌颗粒型栽培种匹配的菌棒接种孔内,以塑模上的突沿压实接种孔四周的塑料袋薄膜即可,不用再套袋养菌,实现了减塑,降低了养菌成本。

14、再者,以所述食用菌颗粒型栽培种进行食用菌的栽培不需要像使用常规基质菌种一样用手掰开菌种,再分成一粒粒种块压入孔内,可避免造成菌丝断裂,减少菌丝恢复的时间,使菌丝走丝更快,养菌周期缩短3-7天,促进菌丝萌发,提高食用菌产量。

技术特征:

1.一种食用菌菌种塑模,其特征在于,包括内嵌盖(1)和类圆锥体中空塑模本体(2);所述类圆锥体中空塑模本体(2)包括突沿(3)、一端面与所述突沿(3)一侧面相接的中空类圆柱段(4),以及与所述中空类圆柱段(4)的另一端面相接的多个弧形条状爪(5),所述弧形条状爪(5)均匀分布且形成镂空状结构。

2.根据权利要求1所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述内嵌盖(1)为中空类圆柱体,所述内嵌盖(1)包括中部突起(6);所述类圆锥体中空塑模本体(2)包括与所述中部突起(6)所嵌合的凹槽(7)。

3.根据权利要求1所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述中空类圆柱段(4)的侧壁的厚度为1.2~2.2mm;所述弧形条状爪(5)的厚度与所述中空类圆柱段(4)的侧壁的厚度相同。

4.根据权利要求1所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述突沿(3)的外径与内径之差为2.4~4.0mm。

5.根据权利要求1所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述突沿(3)的厚度为1.2~2.2mm。

6.根据权利要求1~5任一项所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述食用菌菌种塑模的材质为可再生热塑性塑料。

7.根据权利要求1所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述镂空状结构的垂直高度与所述中空类圆柱段(4)的高度比为3.1:1。

8.根据权利要求1所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述弧形条状爪(5)为具有弧度的类梯形结构。

9.根据权利要求1所述的食用菌菌种塑模,其特征在于,所述弧形条状爪(5)与所述中空类圆柱段(4)相连接端的宽度与端部的宽度比为1.68:1。

技术总结

本技术属于食用菌栽培技术领域,具体涉及一种食用菌菌种塑模、食用菌颗粒型栽培种及其制备方法和应用。本技术所述食用菌菌种塑模,包括内嵌盖1和类圆锥体中空塑模本体2;所述类圆锥体中空塑模本体2包括突沿3、一端面与所述突沿3一侧面相接的中空类圆柱段4,与所述中空类圆柱段4的另一端面相接的多个弧形条状爪5,所述弧形条状爪5均匀分布且形成镂空状结构。本技术所述食用菌菌种塑模包括带突沿且顶部和四周封闭的中空类圆柱段和由均匀的条状爪组成的镂空状结构,突沿可以在食用菌接种时,将制备得到的食用菌颗粒型栽培种压入接种口后,突沿能压实接种口四周的塑料袋薄膜,实现菌棒不套袋进行养菌,且大大降低菌棒感染率。

技术研发人员:叶雪英,王淋靓,杜正东,马林,谢朝敏,刘功德,艾静汶,黄欣欣,程三红,韦茂新,陈连夏,黎新荣,王丽萍,邓小红,周积生,路春玉,何发亮,郑少龙,潘显阳

受保护的技术使用者:广西壮族自治区亚热带作物研究所(广西亚热带农产品加工研究所)

技术研发日:20230116

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!