一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件的制作方法

本技术涉及水产养殖、人工鱼礁、海洋牧场,具体是一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件。

背景技术:

1、在一般的牡蛎礁礁型设计中,多采用圆形或者四方形,但是该结构下的牡蛎礁往往稳定性不佳,而且容纳碎牡蛎壳的空间不足,不能很好的提高牡蛎礁的养殖效率。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的问题,本实用新型提供一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,以解决上述至少一种技术问题。

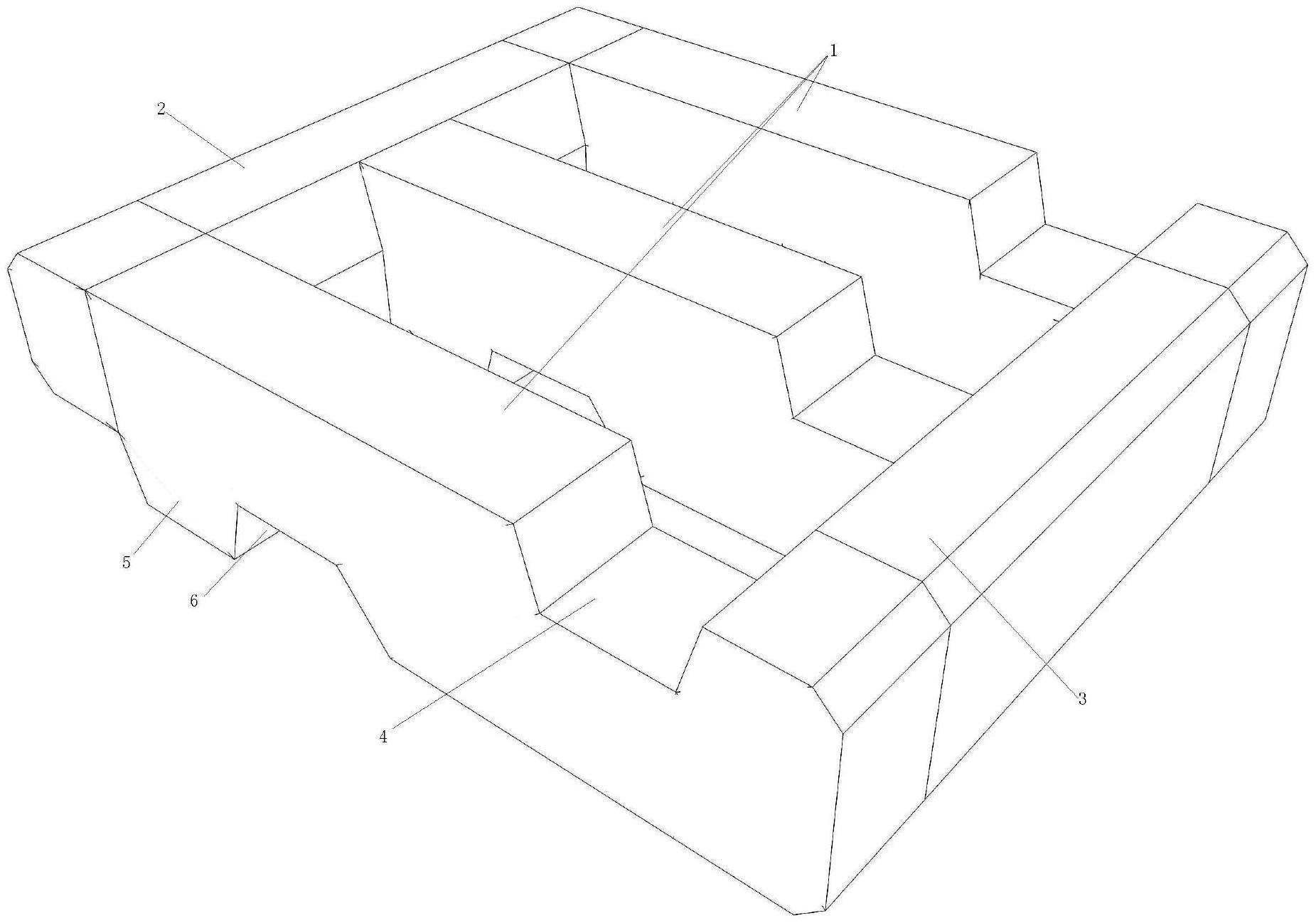

2、本实用新型的技术方案是:一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,包括多个牡蛎礁主体,其特征在于,所述牡蛎礁主体包括三根纵向平行排布的方形柱体和两根横向排布的连接柱,所述方形柱体和所述连接柱均为混凝土制成的柱体,所述连接柱分别垂直连接三根方形柱体的头尾两端,且相邻的方形柱体之间设有间隙,靠近方形柱体头部的连接柱为前柱体,靠近方形柱体尾部的连接柱为后柱体;

3、所述方形柱体的上表面设有开口向上的第一缺口,所述第一缺口靠近所述后柱体,所述方形柱体的下表面设有与所述第一缺口相契合的凸起,所述凸起的突出方向向下,所述凸起的一侧靠近所述前柱体,所述凸起的另一侧开设有开口向下的第二缺口;

4、所述前柱体的下表面与相邻牡蛎礁的后柱体贴合。

5、本实用新型通过上下设有缺口和凸起从而可以上下严丝合缝组合在一起,形成组合式鱼礁,中间间隔区域目的是形成小空间,从而在流冲击鱼礁时,形成涡流。其他侧壁和上部区域,方便牡蛎附着。同时,该牡蛎礁增加第二缺口,提高了牡蛎覆盖面积,也容易营造形成上升流,增加海域的初级和次级生产力,提高渔业资源产量。

6、进一步优选,所述第一缺口和所述第二缺口外轮廓一致,且均为梯形结构的缺口。

7、增加了斜面的侧壁更容易产生涡流。

8、进一步优选,所述前柱体的厚度小于所述后柱体的厚度,且所述前柱体与所述后柱体的厚度之差与所述凸起的高度一致。

9、从而可以确保牡蛎礁堆叠时更加稳定,减少缝隙。

10、进一步优选,位于外侧的两根方形柱体的固定位与连接柱的两端齐平,位于中央的方形柱体位于连接柱的中央。

11、从而增大了牡蛎礁的整体面积,提高了附着面积。

12、进一步优选,多个牡蛎礁主体上下堆叠,且相邻两个牡蛎礁主体的头尾方向相反。

13、该堆叠方式可以形成一定高度的大型牡蛎山,从而营造形成上升流,增加海域的初级和次级生产力,提高渔业资源产量。

14、进一步优选,多个牡蛎礁主体头尾相连接。该堆叠方式可以形成面积覆盖广的牡蛎礁,增加海域的初级和次级生产力,提高渔业资源产量。

15、进一步优选,所述方形柱体的长度大于所述连接柱的长度。

技术特征:

1.一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,包括多个牡蛎礁主体,其特征在于,所述牡蛎礁主体包括三根纵向平行排布的方形柱体和两根横向排布的连接柱,所述方形柱体和所述连接柱均为混凝土制成的柱体,所述连接柱分别垂直连接三根方形柱体的头尾两端,且相邻的方形柱体之间设有间隙,靠近方形柱体头部的连接柱为前柱体,靠近方形柱体尾部的连接柱为后柱体;

2.根据权利要求1所述的一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,其特征在于,所述第一缺口和所述第二缺口外轮廓一致,且均为梯形结构的缺口。

3.根据权利要求1所述的一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,其特征在于,所述前柱体的厚度小于所述后柱体的厚度,且所述前柱体与所述后柱体的厚度之差与所述凸起的高度一致。

4.根据权利要求1所述的一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,其特征在于,位于外侧的两根方形柱体的固定位与连接柱的两端齐平,位于中央的方形柱体位于连接柱的中央。

5.根据权利要求1所述的一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,其特征在于,多个牡蛎礁主体上下堆叠,且相邻两个牡蛎礁主体的头尾方向相反。

6.根据权利要求1所述的一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,其特征在于,多个牡蛎礁主体头尾相连接。

7.根据权利要求4所述的一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,其特征在于,所述方形柱体的长度大于所述连接柱的长度。

技术总结

本技术提供一种带有缺口的纵向管道式排布的牡蛎礁组件,包括多个牡蛎礁主体,牡蛎礁主体包括三根纵向平行排布的方形柱体和两根横向排布的连接柱,方形柱体和连接柱均为混凝土制成的柱体,连接柱分别垂直连接三根方形柱体的头尾两端,且相邻的方形柱体之间设有间隙,靠近方形柱体头部的连接柱为前柱体,靠近方形柱体尾部的连接柱为后柱体;方形柱体的上表面设有开口向上的第一缺口,第一缺口靠近后柱体,方形柱体的下表面设有与第一缺口相契合的凸起,凸起的突出方向向下,凸起的一侧靠近前柱体,凸起的另一侧开设有开口向下的第二缺口;前柱体的下表面与相邻牡蛎礁的后柱体贴合。

技术研发人员:张海鹏,许玉甫,李怡群,高文斌,王真真,王慎知,杨金晓,宋子谨,刘金珂,杨春晖,周忻宇,刘彤童

受保护的技术使用者:河北省海洋与水产科学研究院(河北省海洋渔业生态环境监测站)

技术研发日:20230630

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!