一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统的制作方法

【】本技术涉及种养,特别涉及一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统。

背景技术

0、

背景技术:

1、现有的稻鱼螺共生模式中,水稻田的区块较小,实际实施过程中,往往直接将鱼苗和田螺投入到水稻田中,达到稻鱼螺共生种养殖的效果。虽然能够创造一定的收益,但是水稻的后期管理比较繁琐,不利于管理,同时会施药施肥,在一定程度上影响了鱼的生长和品质。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

1、为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统,该系统布局合理,能够充分利用山区自然水资源,实现稻-鱼-螺三收。

2、为达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:

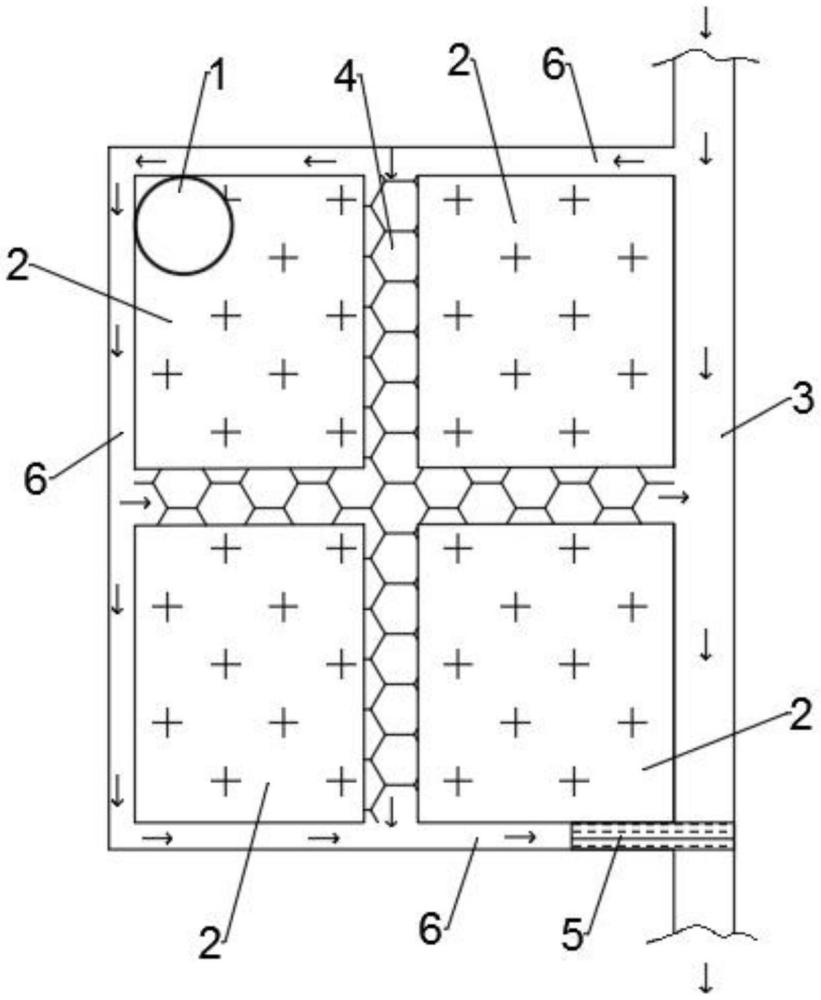

3、一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统,包括养鱼区、水稻种植区、山区流水沟、养螺区和水体净化区,所述养鱼区位于所述水稻种植区的左上角,所述养鱼区设有至少一个陆基圆池养殖桶,所述陆基圆池养殖桶内养殖有鱼,所述山区流水沟位于所述水稻种植区的右侧并与所述水稻种植区连通,所述山区流水沟内种植有红萍,所述水稻种植区种植有水稻,所述水稻种植区的前后侧和左侧为环田沟,所述养螺区位于所述水稻种植区的中部,所述养螺区养殖有田螺,所述山区流水沟、所述环田沟和所述养螺区相互连通,所述水体净化区位于所述水稻种植区的出水口处,所述水体净化区种植有狐尾藻。

4、进一步的,所述陆基圆池养殖桶的上端连接有进水管,所述进水管位于所述陆基圆池养殖桶上端端口上的部分为供水管体,所述供水管体的底部沿其长度方向开设有至少一排供水孔。

5、进一步的,所述陆基圆池养殖桶下端的排水管上设有排水控制阀。

6、进一步的,所述养螺区呈一字型或十字型。

7、由于使用了本实用新型的技术方案,本实用新型具有以下有益效果:

8、本实用新型通过安装陆基圆池养殖桶养殖鱼类,不仅能够实现高密度养鱼,而且能够避免水稻药肥管理对鱼的影响,同时养殖桶排出的尾水直接进入水稻种植区的环沟,使得尾水中含有的残饵、鱼粪便等有机质可以直接做为螺类、萍类的饵料和营养成份,以供螺类、萍类生长,而山区流水沟中种植的萍类又可作为螺类的天然饵料,从而使得鱼、水稻和田螺三个物种和谐共生。且通过在出水口处设置水体净化区,通过放养狐尾藻的净化以及沉降作用,使得排出的水再次变得清澈,可以再次引入稻田内或灌溉其他作物。综上,本实用新型的生态养殖系统布局合理、空间利用率高,且充分利用山区自然水资源,能够实现稻-鱼-螺三收。

技术特征:

1.一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统,其特征在于:包括养鱼区、水稻种植区、山区流水沟、养螺区和水体净化区,所述养鱼区位于所述水稻种植区的左上角,所述养鱼区设有至少一个陆基圆池养殖桶,所述陆基圆池养殖桶内养殖有鱼,所述山区流水沟位于所述水稻种植区的右侧并与所述水稻种植区连通,所述山区流水沟内种植有红萍,所述水稻种植区种植有水稻,所述水稻种植区的前后侧和左侧为环田沟,所述养螺区位于所述水稻种植区的中部,所述养螺区养殖有田螺,所述山区流水沟、所述环田沟和所述养螺区相互连通,所述水体净化区位于所述水稻种植区的出水口处,所述水体净化区种植有狐尾藻。

2.根据权利要求1所述一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统,其特征在于:所述陆基圆池养殖桶的上端连接有进水管,所述进水管位于所述陆基圆池养殖桶上端端口上的部分为供水管体,所述供水管体的底部沿其长度方向开设有至少一排供水孔。

3.根据权利要求1所述一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统,其特征在于:所述陆基圆池养殖桶下端的排水管上设有排水控制阀。

4.根据权利要求1所述一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统,其特征在于:所述养螺区呈一字型或十字型。

技术总结

本技术属于种养技术领域,具体公开了一种山区稻鱼螺共作生态养殖系统。该系统包括养鱼区、水稻种植区、山区流水沟、养螺区和水体净化区,养鱼区位于水稻种植区的左上角,养鱼区设有至少一个陆基圆池养殖桶,陆基圆池养殖桶内养殖有鱼,山区流水沟位于水稻种植区的右侧并与水稻种植区连通,山区流水沟内种植有红萍,水稻种植区种植有水稻,水稻种植区的前后侧和左侧为环田沟,养螺区位于水稻种植区的中部,养螺区养殖有田螺,山区流水沟、环田沟和养螺区相互连通,水体净化区位于水稻种植区的出水口处,水体净化区种植有狐尾藻。该系统布局合理,能够充分利用山区自然水资源,实现稻‑鱼‑螺三收。

技术研发人员:荣仕屿,李忠义,唐红琴,莫洁琳,莫波飞,黄恺,韦领英,莫航,杨世宇,何铁光,董文斌,韦彩会

受保护的技术使用者:广西壮族自治区水产技术推广站

技术研发日:20230802

技术公布日:2024/3/4

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!