一种适用于急流鱼类的收集装置

本技术涉及鱼类的收集装置,具体是指一种适用于急流鱼类的收集装置。

背景技术:

1、鱼类捕捞过程中,根据鱼类所处水域和鱼类种类不同具有不同的方法和装置。目前,常见的淡水捕捞装置有定置刺网、流刺网、地笼、抛网、底拖网和手持式电鱼机等。

2、山区溪流鱼类常栖息于水流湍急的急流环境,开展其种质资源调查和收集工作较为困难,定置刺网和地笼常因水流过于湍急、自身体积过大导致水阻巨大而被强大水流冲击导致被冲至下游损毁,无法达到鱼类收集任务。目前,栖息于山区溪流鱼类等急流环境中的鱼类的种质资源调查和收集工作常利用小功率电鱼机采集,但遭受电击刺激的种鱼性腺常萎缩无法正常发育,对于下一步开展人工繁育保种工作造成难以弥补的损失。目前,尚无高效无伤收集急流鱼类的方法。

技术实现思路

1、本实用新型要解决的技术问题是,克服以上技术问题,提供一种适用于急流鱼类的收集装置。

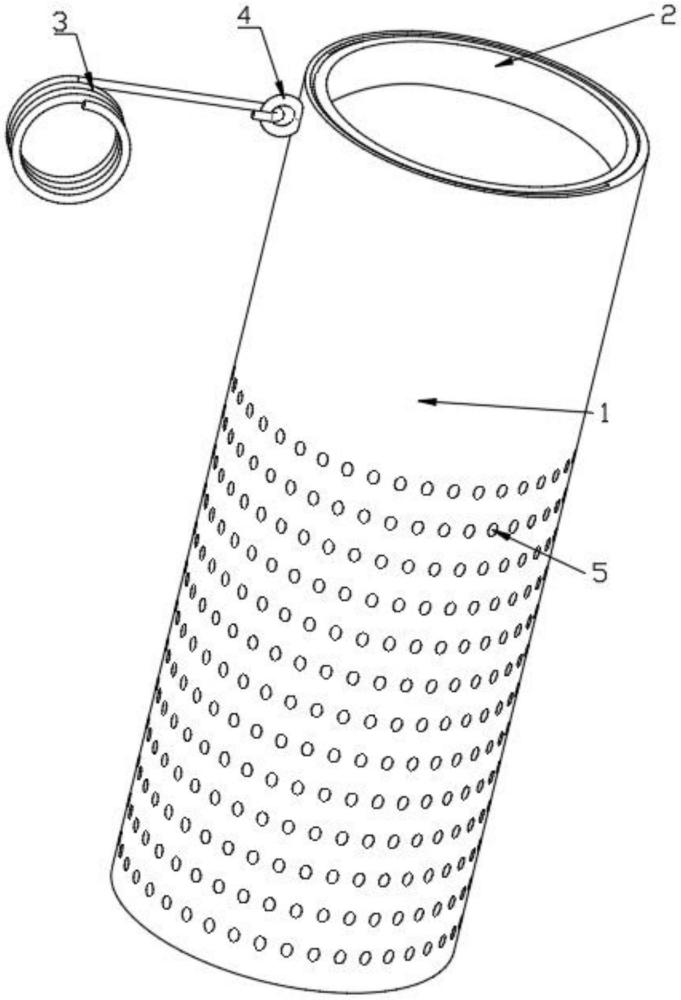

2、为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:一种适用于急流鱼类的收集装置,包括收集筒、筒盖和固定绳,收集筒为圆柱筒,且一端封口一端开口,筒盖可拆卸的安装在收集筒的开口内,所述筒盖为漏斗形结构,其开口较大的一端朝向收集筒外侧,其开口较小的一端朝向收集筒内侧,所述收集筒一侧设有固定绳,并通过固定绳将本装置固定在岸边,,所述收集筒、筒盖均采用abs工程塑料材质,且所述收集筒侧壁和底板上均设有多个通孔。

3、进一步的,所述收集筒开口处设有内螺纹,筒盖较大开口处设有外螺纹,两者螺纹配合安装。

4、进一步的,所述固定绳采用芳纶材质。

5、进一步的,所述收集筒、筒盖和固定绳颜色均为草绿色。

6、进一步的,所述收集筒上的通孔分为两种,分别为通孔一和通孔二,所述通孔一设置在收集筒的筒壁上,通孔二设置在收集筒的底板上。

7、进一步的,所述通孔一从内到外向下倾斜设置,所述通孔二垂直与收集筒的底板设置。

8、进一步的,所述收集筒开口处外侧设有突出环,固定绳一端绑在突出环上。

9、本实用新型与现有技术相比的优点在于:本实用新型的鱼类的收集装置体积较小、结构简单,采用abs工程塑料材质耐摔抗冲击力强,收集筒筒壁和底部上均设置有通孔,方便排水,减小急流冲击力,适合用于急流区域的鱼类收集,巧妙利用漏斗状的筒盖,便于鱼进入收集筒且使鱼不易游出,方便使用。

技术特征:

1.一种适用于急流鱼类的收集装置,其特征在于:包括收集筒(1)、筒盖(2)和固定绳(3),收集筒(1)为圆柱筒,且一端封口一端开口,筒盖(2)可拆卸的安装在收集筒(1)的开口内,所述筒盖(2)为漏斗形结构,其开口较大的一端朝向收集筒(1)外侧,其开口较小的一端朝向收集筒(1)内侧,所述收集筒(1)一侧设有固定绳(3),并通过固定绳(3)将本装置固定在岸边,所述收集筒(1)、筒盖(2)均采用abs工程塑料材质,且所述收集筒(1)侧壁和底板上均设有多个通孔。

2.根据权利要求1所述的一种适用于急流鱼类的收集装置,其特征在于:所述收集筒(1)开口处设有内螺纹,筒盖(2)较大开口处设有外螺纹,两者螺纹配合安装。

3.根据权利要求1所述的一种适用于急流鱼类的收集装置,其特征在于:所述固定绳(3)采用芳纶材质。

4.根据权利要求3所述的一种适用于急流鱼类的收集装置,其特征在于:所述收集筒(1)、筒盖(2)和固定绳(3)颜色均为草绿色。

5.根据权利要求1所述的一种适用于急流鱼类的收集装置,其特征在于:所述收集筒(1)上的通孔分为两种,分别为通孔一(5)和通孔二(6),所述通孔一(5)设置在收集筒(1)的筒壁上,通孔二(6)设置在收集筒(1)的底板上。

6.根据权利要求5所述的一种适用于急流鱼类的收集装置,其特征在于:所述通孔一(5)从内到外向下倾斜设置,所述通孔二(6)垂直与收集筒(1)的底板设置。

7.根据权利要求1所述的一种适用于急流鱼类的收集装置,其特征在于:所述收集筒(1)开口处外侧设有突出环(4),固定绳(3)一端绑在突出环(4)上。

技术总结

本技术公开了一种适用于急流鱼类的收集装置,一种适用于急流鱼类的收集装置,包括收集筒、筒盖和固定绳,收集筒为圆柱筒,且一端封口一端开口,筒盖可拆卸的安装在收集筒的开口内,筒盖为漏斗形结构,其开口较大的一端朝向收集筒外侧,其开口较小的一端朝向收集筒内侧,所述收集筒一侧设有固定绳,并通过固定绳将本装置固定在岸边,收集筒、筒盖均采用ABS工程塑料材质,且收集筒侧壁和底板上均设有多个通孔。本技术的鱼类的收集装置体积较小、结构简单,采用ABS工程塑料材质抗冲击力强,收集筒上设置有通孔,方便排水,减小急流冲击力,适合用于急流区域的鱼类收集,巧妙利用漏斗状的筒盖,便于鱼进入收集筒且使鱼不易游出,方便使用。

技术研发人员:刘飞,刘海平,郑启泽,潘虹伯,陈均玉,韩慧,赵永华

受保护的技术使用者:西藏大学

技术研发日:20230817

技术公布日:2024/3/24

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!