浮力背心的制作方法

本发明涉及一种浮力背心(floating vest)。

背景技术:

1、在专利文献1中公开有一种浮力背心。在该浮力背心中,袋状的收纳部形成于后身片(back main panel)。在后身片的收纳部中内装有多个浮力件。多个浮力件沿左右方向排列配置。多个浮力件中彼此相向的端面形成为平面状。

2、[现有技术文献]

3、[专利文献]

4、专利文献1:日本发明专利公开公报特开2009-208519号

技术实现思路

1、[发明所要解决的技术问题]

2、在现有技术中的浮力背心中,各浮力件的端面形成为平面状。因此,在多个浮力件于收纳部中彼此接近的情况下,多个浮力件的端面彼此整体上进行面接触。在该状态下,由于在多个浮力件的端面之间不存在用于使空气通过的空间,因此具有浮力背心的换气性能下降这一问题。

3、本发明的目的在于提供一种能够提高换气性能的浮力背心。

4、[用于解决技术问题的技术方案]

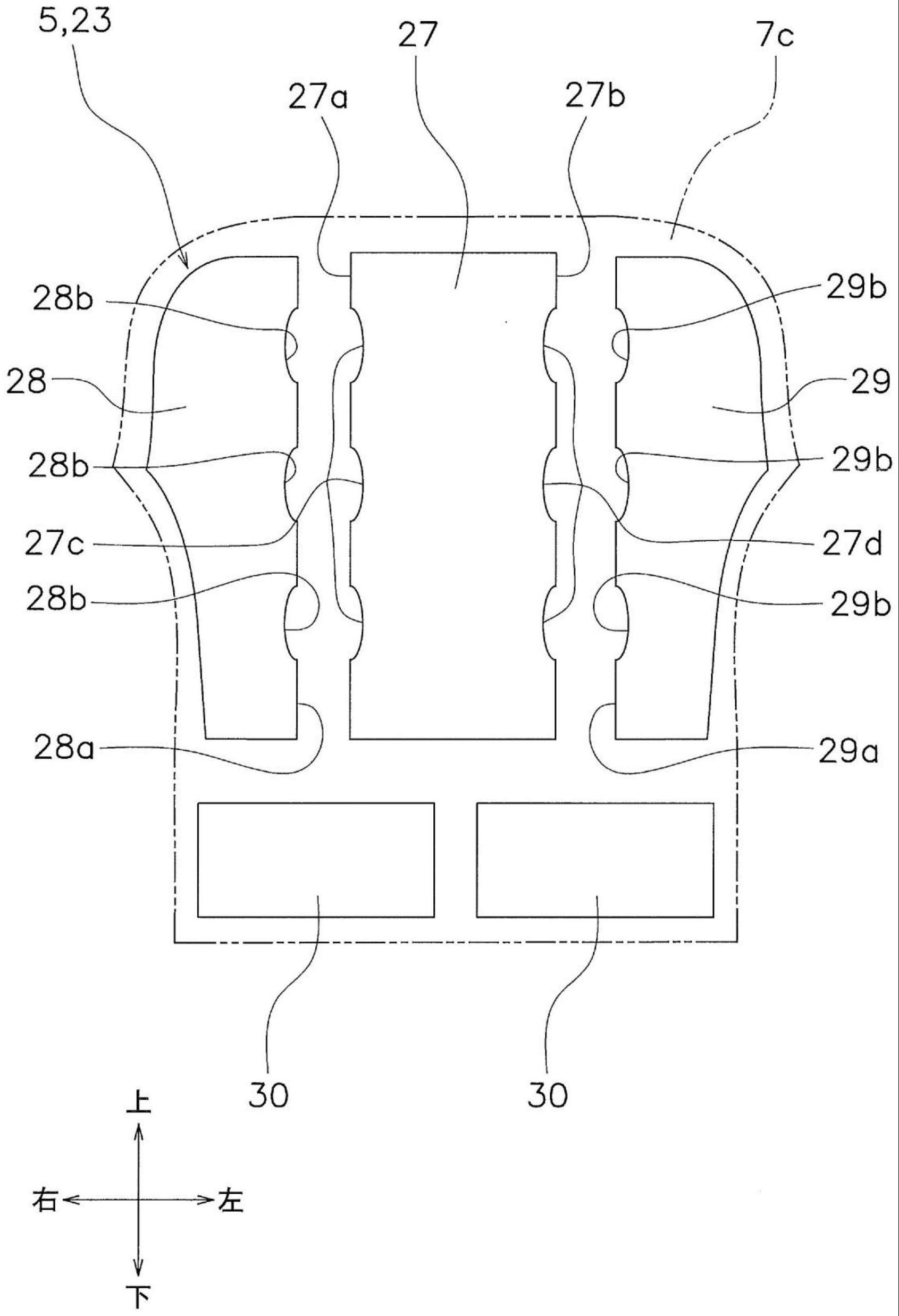

5、在本发明的第1技术方案中,浮力背心具有背心主体和多个浮力体(buoyancybody)。背心主体具有面料(surface material)、里料(lining material)和收纳部,其中,所述里料与面料相向配置;所述收纳部形成于面料和里料之间。多个浮力体具有第1浮力体和第2浮力体,其中,所述第1浮力体被配置于收纳部;所述第2浮力体在收纳部中以可与第1浮力体接触分离的方式配置。第1浮力体具有第1端面,该第1端面与第2浮力体相向。第1端面具有第1区域。当第1端面与第2浮力体接触时第1区域在其与第2浮力体之间形成空隙。

6、在本发明的第1技术方案所涉及的浮力背心中,当第1浮力件与第2浮力件接近而使第1端面与第2浮力体接触时,第1端面的第1区域在其与第2浮力体之间形成空隙。即,当第1浮力体的第1端面与第2浮力体接触时,空气能从形成于第1端面的第1区域和第2浮力体之间的空隙通过。据此,能提高浮力背心的换气性能。

7、在本发明的第2技术方案中,在第1技术方案所涉及的浮力背心的基础上,第2浮力体具有第2端面,该第2端面与第1浮力体相向。在此情况下,第2端面具有第2区域。当第2端面与第1浮力体接触时第2区域在其与第1浮力体之间形成空隙。

8、在本发明的第3技术方案中,在第1或者第2技术方案所涉及的浮力背心的基础上,第2浮力体相对于第1浮力体在第1方向和不同于第1方向的第2方向中的任意一个方向上排列配置。

9、在本发明的第4技术方案中,在第1至第3技术方案中的任一技术方案所涉及的浮力背心的基础上,第1区域在第1端面形成为凹状。

10、在本发明的第5技术方案中,在第2至第4技术方案中的任一技术方案所涉及的浮力背心的基础上,第2区域在第2端面形成为凹状。

11、在本发明的第6技术方案中,在第3技术方案所涉及的浮力背心的基础上,多个浮力体还具有第3浮力体。在此情况下,第3浮力体相对于第1浮力体在第1方向和第2方向中的另一个方向上排列配置。

12、在本发明的第7技术方案中,在第3技术方案所涉及的浮力背心的基础上,多个浮力体还具有第3浮力体。在此情况下,第3浮力体相对于第1浮力体在第1方向和第2方向中的任意一个方向上排列配置。

13、[发明效果]

14、根据本发明,能够提高浮力背心的换气性能。

技术特征:

1.一种浮力背心,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的浮力背心,其特征在于,

3.根据权利要求1或2所述的浮力背心,其特征在于,

4.根据权利要求1所述的浮力背心,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的浮力背心,其特征在于,

6.根据权利要求3所述的浮力背心,其特征在于,

7.根据权利要求3所述的浮力背心,其特征在于,

技术总结

本发明提供一种浮力背心。浮力背心(1)具有背心主体(3)和多个浮力体(5)。背心主体(3)具有收纳部(7c、19c、20c)。多个浮力体(5)包括第1浮力体(27)和第2浮力体(28、29),其中,所述第1浮力体被配置于收纳部(7c);所述第2浮力体在收纳部(7c)中以可与第1浮力体(27)接触分离的方式配置。第1浮力体(27)具有与第2浮力体(28、29)相向的第1端面(27a、27b)。第1端面(27a、27b)具有第1区域(27c、27d)。当第1端面(27a、27b)与第2浮力体(28、29)接触时第1区域(27c、27d)在其与第2浮力体(28、29)之间形成空隙。据此,能提高换气性能。

技术研发人员:森越康伦,增周司,神谷泰三

受保护的技术使用者:株式会社岛野

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!