眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置

1.本实用新型涉及眼科医疗器械技术领域,具体涉及一种眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置。

背景技术:

2.视网膜脱落是视网膜的神经上皮层与色素上皮层的分离。两层之间有一潜在间隙,分离后间隙内所潴留的液体称为视网膜下液。脱离部分的视网膜无法感知光刺激,导致眼部的图像不完整或全部缺失。

3.在对视网膜脱离进行治疗时,需要对患者进行手术,手术中需注入气体或硅油,术后患者需长时间采取强迫体位,患者俯卧,使用头部固定保持面部水平朝下,坚持正确体位直接关系到视网膜复位效果,但现有的视网膜复位头部固定装置一方面无法调节头部与上半身之间的距离,另一方面无法根据患者的头部大小进行改变,使头部固定装置不能适用于多个患者。

技术实现要素:

4.针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型之目的就是提供一种眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,有效的解决了现有的头部固定装置头部与上半身之间的距离无法调整,及无法根据患者的头部大小进行调整的问题。

5.其解决的技术方案是,本实用新型包括前后方向且凹形的主体,主体后端设有前后方向的放置板,放置板左右两侧分别开设有开口向上的滑动槽,滑动槽内前后两侧分别滑动连接有上下方向的支撑杆,同一滑动槽内的两个支撑杆上端设有一个可左右移动的凹形板,两个凹形板左右对称且凹口相对,同一滑动槽内的两个支撑杆相对端经连接杆连接,连接杆位于滑动槽与凹形板之间。

6.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:连接块、插块与转轴的设置,便于对两个凹形板之间的距离进行调整,使本装置可以适配不同患者头部的大小,支撑杆、连接杆与拉动杆的设置,便于对凹形板与主体之间的距离进行调整,使本装置可以根据患者头部与上半身之间的距离进行调整,便于提高患者的舒适度,使患者眼部可以更好的进行休养,此结构简单,操作方便,构思新颖,实用性强。

附图说明

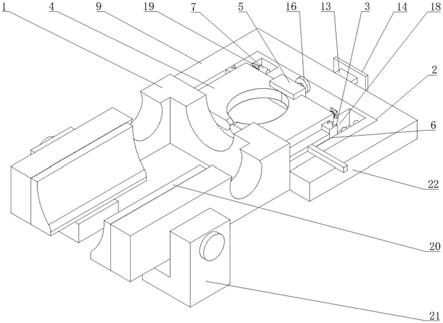

7.图1是本实用新型的轴测图。

8.图2是本实用新型的剖切右视轴测图。

9.图3是本实用新型的剖切俯视轴测图。

10.图4是本实用新型的剖切俯视轴测图

11.图5是本实用新型图4中a的放大图。

12.图6是本实用新型的剖切主视轴测图。

具体实施方式

13.以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

14.由图1至图6给出,包括前后方向且凹形的主体1,主体1后端设有前后方向的放置板2,放置板2左右两侧分别开设有开口向上的滑动槽,滑动槽内前后两侧分别滑动连接有上下方向的支撑杆3,同一滑动槽内的两个支撑杆3上端设有一个可左右移动的凹形板4,两个凹形板4左右对称且凹口相对,同一滑动槽内的两个支撑杆3相对端经连接杆6连接,连接杆6位于滑动槽与凹形板4之间。

15.为了对支撑杆3进行限位,所述的放置板2左右两侧分别开设有多个沿前后方向均布的限位孔,限位孔与其对应侧的滑动槽连通,放置板2外端设有前后方向且凹形的限位板9,放置板2位于限位板9凹口内,限位板9内左右两侧分别滑动连接有固定板8,固定板8上设有多个与限位孔一一对应且可插入限位孔内的限位柱7。

16.为了使限位柱7可左右移动,所述的限位板9内开设有与其形状相同的限位槽10,固定板8位于限位槽10内,限位槽10后侧壁上滑动连接有左右方向且等腰梯形的移动板11,移动板11倾斜面与固定板8接触,限位槽10左右两侧壁分别经压簧12与其对应侧固定板8的连接,移动板11后端设有前后方向的移动杆13,移动杆13后端贯穿限位板9且设有按板14。

17.为了使凹形板4可左右移动,所述的两个凹形板4后端滑动连接有一个开口向前且凹形的连接块5,连接块5内滑动连接有左右方向且等腰三角形的插块15,插块15倾斜面与凹形板4接触,插块15后端转动连接有前后轴向的转轴16,转轴16后端贯穿连接块5且与连接块5螺纹连接。

18.为了便于凹形板4的左右移动,所述的凹形板4下端前后两侧分别开设有移动槽,支撑杆3位于移动槽内且与移动槽滑动连接,后侧的移动槽与后侧的支撑杆3之间经弹簧17连接。

19.为了对凹形板4进行限位,所述的后侧的支撑杆3上开设有多个沿左右方向均布且直角三角形的卡槽18,凹形板4后端滑动连接有可插入其对应侧卡槽18内的卡柱19,卡柱19经拉簧与凹形板4连接。

20.为了便于本装置的使用,所述的主体1内左右两侧分别设有支撑板20,两个支撑板20的相对面为前后轴向且内凹的弧形面,主体1外端左右两侧分别拆卸连接有l形的夹紧板21,两个夹紧板21左右对称,右侧的连接杆6上设有左右方向的拉动杆22。

21.本实用新型在使用时,本装置的初始位置为前侧的支撑杆3前端面与主体1后端面接触,最前端的限位柱7与前侧的支撑杆3后端面接触,压簧12处于放松状态,两个凹形板4相对端接触,两个卡柱19之间的距离达到最小值;

22.将本装置放置在病床上,将夹紧板21拆卸下来使主体1与病床接触,调整至合适位置后,将夹紧板21与主体1固定,病床位于主体1与夹紧板21之间,主体1被固定在病床上,此时准备工作完成;

23.当患者做完手术后需要静养时,患者身体趴在主体1上,支撑板20与患者上半身接触,患者脸部位于两个凹形板4上方,向前按动按板14,按板14带动移动板11向前移动,移动板11带动左右两侧的固定板8相背运动,固定板8经压簧12带动限位柱7向外移动,压簧12被压缩,此时,解除对支撑杆3的限位,向后拉动拉动杆22,拉动杆22经连接杆6带动支撑杆3向后移动,支撑杆3带动凹形板4向后移动,当凹形板4移动到合适位置时,停止向后拉动拉动

杆22并将按板14松开,在压簧12的作用下限位柱7插入限位孔内对支撑杆3进行限位,同时固定板8同步经移动板11带动按板14向后移动;

24.当凹形板4移动到合适位置时,向后拉动卡柱19,使卡柱19与卡槽18脱离卡柱19对其上的拉簧进行拉伸,逆时针转动转轴16,转轴16带动插块15向前移动,插块15带动左右两侧的凹形板4相背移动,凹形板4对对应侧的弹簧17进行拉伸,当患者脸部与凹形板4凹口贴合时,停止转动转轴16,由于螺纹具有自锁性,因此插块15不会向后移动,两个凹形板4不会相对移动,当停止转动转轴16时,松开卡柱19,在拉簧的作用下卡柱19插入卡槽18内,两个凹形板4被限位。

25.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:连接块、插块与转轴的设置,便于对两个凹形板之间的距离进行调整,使本装置可以适配不同患者头部的大小,支撑杆、连接杆与拉动杆的设置,便于对凹形板与主体之间的距离进行调整,使本装置可以根据患者头部与上半身之间的距离进行调整,便于提高患者的舒适度,使患者眼部可以更好的进行休养,此结构简单,操作方便,构思新颖,实用性强。

技术特征:

1.眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,包括前后方向且凹形的主体(1),其特征在于,主体(1)后端设有前后方向的放置板(2),放置板(2)左右两侧分别开设有开口向上的滑动槽,滑动槽内前后两侧分别滑动连接有上下方向的支撑杆(3),同一滑动槽内的两个支撑杆(3)上端设有一个可左右移动的凹形板(4),两个凹形板(4)左右对称且凹口相对,同一滑动槽内的两个支撑杆(3)相对端经连接杆(6)连接,连接杆(6)位于滑动槽与凹形板(4)之间。2.根据权利要求1所述的眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,其特征在于,所述的放置板(2)左右两侧分别开设有多个沿前后方向均布的限位孔,限位孔与其对应侧的滑动槽连通,放置板(2)外端设有前后方向且凹形的限位板(9),放置板(2)位于限位板(9)凹口内,限位板(9)内左右两侧分别滑动连接有固定板(8),固定板(8)上设有多个与限位孔一一对应且可插入限位孔内的限位柱(7)。3.根据权利要求2所述的眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,其特征在于,所述的限位板(9)内开设有与其形状相同的限位槽(10),固定板(8)位于限位槽(10)内,限位槽(10)后侧壁上滑动连接有左右方向且等腰梯形的移动板(11),移动板(11)倾斜面与固定板(8)接触,限位槽(10)左右两侧壁分别经压簧(12)与其对应侧固定板(8)的连接,移动板(11)后端设有前后方向的移动杆(13),移动杆(13)后端贯穿限位板(9)且设有按板(14)。4.根据权利要求1所述的眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,其特征在于,两个所述的凹形板(4)后端滑动连接有一个开口向前且凹形的连接块(5),连接块(5)内滑动连接有左右方向且等腰三角形的插块(15),插块(15)倾斜面与凹形板(4)接触,插块(15)后端转动连接有前后轴向的转轴(16),转轴(16)后端贯穿连接块(5)且与连接块(5)螺纹连接。5.根据权利要求1所述的眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,其特征在于,所述的凹形板(4)下端前后两侧分别开设有移动槽,支撑杆(3)位于移动槽内且与移动槽滑动连接,后侧的移动槽与后侧的支撑杆(3)之间经弹簧(17)连接。6.根据权利要求1所述的眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,其特征在于,后侧的所述的支撑杆(3)上开设有多个沿左右方向均布且直角三角形的卡槽(18),凹形板(4)后端滑动连接有可插入其对应侧卡槽(18)内的卡柱(19),卡柱(19)经拉簧与凹形板(4)连接。7.根据权利要求1所述的眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,其特征在于,所述的主体(1)内左右两侧分别设有支撑板(20),两个支撑板(20)的相对面为前后轴向且内凹的弧形面,主体(1)外端左右两侧分别拆卸连接有l形的夹紧板(21),两个夹紧板(21)左右对称,右侧的连接杆(6)上设有左右方向的拉动杆(22)。

技术总结

眼底病手术术后视网膜复位头部固定装置,有效的解决了现有的头部固定装置头部与上半身之间的距离无法调整,及无法根据患者的头部大小进行调整的问题;包括前后方向且凹形的主体,主体后端设有前后方向的放置板,放置板左右两侧分别开设有开口向上的滑动槽,滑动槽内前后两侧分别滑动连接有上下方向的支撑杆,同一滑动槽内两个的支撑杆上端设有一个可左右移动的凹形板,两个凹形板左右对称且凹口相对,同一滑动槽内的两个支撑杆相对端经连接杆连接,连接杆位于滑动槽与凹形板之间;此结构简单,操作方便,构思新颖,实用性强。实用性强。实用性强。

技术研发人员:李亚楠 李佩 李红

受保护的技术使用者:郑州大学第一附属医院

技术研发日:2021.02.02

技术公布日:2021/11/14

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1