超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置及定位方法

本发明实施例涉及超声与磁声刺激技术,尤其涉及一种超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置及定位方法。

背景技术:

1、磁声耦合电刺激技术(tmas)是基于磁声耦合效应的可作用于脑深部的神经调控技术,其不但具有低强度聚焦超声(low intensity focused ultrasound,lifu)的高穿透深度和高聚焦性的特点,并且由于磁声耦合原理产生的感应电场的空间分辨率由聚焦超声的空间分辨率所决定,其空间分辨率也远优于其他无创电刺激(如经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,tms)和tdcs),声束直径小于2mm。该方法在保证刺激深度的同时可以获得更好的定位和靶点刺激,为经颅神经刺激技术提供了新方向,特别在对靶向刺激要求更高的脑功能分区以及脑深部刺激领域,无论在疾病治疗还是脑功能研究中都有着巨大的应用前景。

2、由于磁声耦合电刺激技术具有空间分辨率高的特点,作为超声波提供原的超声波换能器位置的准确与否直接影响着刺激靶点的位置。在相关技术中,聚焦超声换能器往往被固定在支架上,可以实现立体空间位置的调整以及换能器角度的调节。然而,在长期的仪器使用中,由于驱动支架运动的驱动电机在驱动时产生的机械振动等问题,会带来系统定位误差,进而影响tmas的刺激精确性。基于上述问题,相关技术中存在加装图像识别装置辅助定位的技术方案。但由于图像识别装置具有反应速度慢,抗干扰性差等问题,定位效果不甚理想。

技术实现思路

1、本发明提供一种超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置及定位方法,以提高超声波换能器的位置精度,进而提高tmas的刺激精确性。

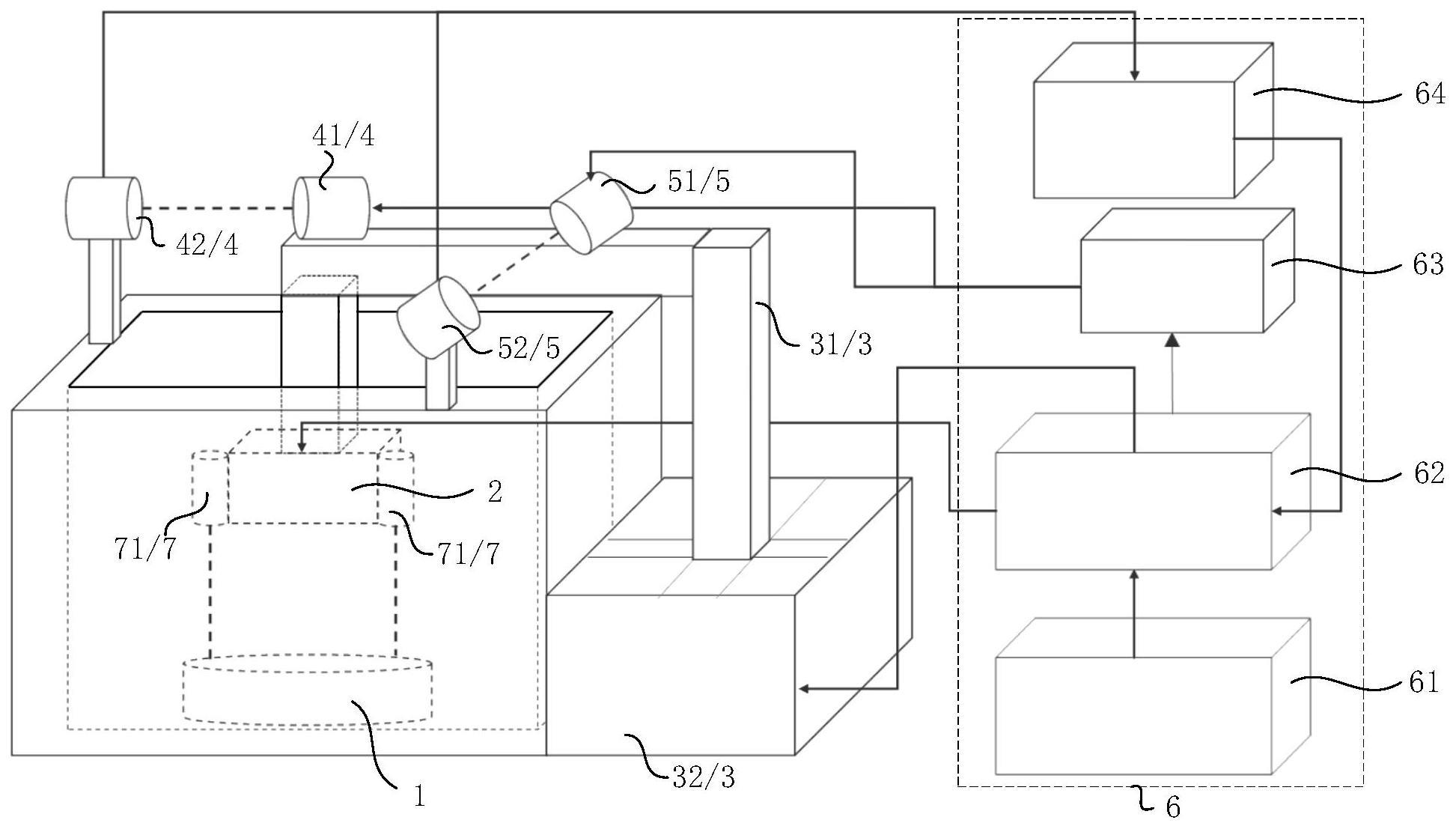

2、第一方面,本发明实施例提供了一种经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,经颅超声与磁声刺激系统包括,待刺激对象固定模块和超声换能器;所述经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置包括:

3、换能器支架移动模块,所述换能器支架移动模块包括换能器支架本体和换能器支架移动台,所述换能器支架本体固定连接有所述超声换能器,所述换能器支架移动台用于移动所述换能器支架本体;

4、第一准直光收发模块,所述第一准直光收发模块包括第一准直光子模块和第二准直光子模块,所述第一准直光收发模块用于识别到所述第一准直光子模块和所述第二准直光子模块之间建立有第一准直光光路时,输出第一对准信号;所述第一准直光子模块固定于所述换能器支架本体,所述第二准直光子模块与所述待刺激对象固定模块之间的位置相对固定;

5、第二准直光收发模块,所述第二准直光收发模块包括第三准直光子模块和第四准直光子模块,所述第二准直光收发模块用于识别到所述第三准直光子模块和所述第四准直光子模块之间建立有第二准直光光路时,输出第二对准信号;所述第三准直光子模块固定于所述换能器支架本体,所述第四准直光子模块与所述待刺激对象固定模块之间的位置相对固定;

6、所述第一准直光光路所在的第一直线与所述第二准直光光路所在的第二直线相交;或者,所述第一直线在所述第二直线所在的平面上形成的第一直线投影与所述第二直线相交;

7、控制器,所述控制器用于控制所述换能器支架移动台调整所述换能器支架本体的位置,根据所述第一对准信号和所述第二对准信号确定所述换能器支架本体的初始位置。

8、可选的,还包括可见准直光发射模块,所述可见准直光发射模块固定在所述超声换能器上,在建立起所述第一准直光光路和所述第二准直光光路时,所述可见准直光发射模块发射的可见光在待刺激靶点所在区域形成光斑。

9、可选的,可见准直光发射模块包括至少两个可见准直光发射子模块。

10、可选的,所述第一准直光光路和所述第二准直光光路均为激光光路。

11、可选的,所述第一准直光子模块和所述第三准直光子模块均用于发射准直光,所述第二准直光子模块和所述第四准直光子模块均用于接收准直光;当所述第二准直光子模块的准直光感应窗口接收到所述第一准直光子模块发射的准直光,所述第二准直光子模块输出所述第一对准信号;当所述第四准直光子模块的准直光感应窗口接收到所述第三准直光子模块发射的准直光,所述第四准直光子模块输出所述第二对准信号。

12、可选的,所述第一直线与所述第二直线垂直;或者,所述第一直线投影与所述第二直线垂直。

13、可选的,所述换能器支架移动台用于带动所述换能器支架本体在第一平面上移动。

14、可选的,所述控制器包括计算机、微控制器、光耦逻辑开关和降压模块;

15、所述计算机用于设置所述超声换能器的步进路径,并将所述步进路径输入到所述微控制器;

16、所述降压模块用于转换所述第一对准信号和所述第二对准信号的电压值,并输入所述微控制器;

17、所述光耦逻辑开关受控于所述微控制器,控制所述第一准直光子模块和所述第三准直光子模块发射脉冲准直光;

18、所述微控制器用于参考所述步进路径驱动所述换能器支架移动台,根据所述第一对准信号和所述第二对准信号确定所述超声换能器的初始位置,激发所述超声换能器。

19、可选的,所述超声换能器包括超声相控阵换能器。

20、第二方面,本发明实施例还提供了一种经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位方法,运行于上述任意一种经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,包括:

21、驱动所述换能器支架移动模块,使所述超声换能器到达标定位置;

22、驱动所述换能器支架移动模块,使所述超声换能器在所述标定位置所在区域进行移动,直到所述控制器接收到所述第一对准信号和所述第二对准信号;

23、通过所述换能器支架移动台采集所述超声换能器的位置信息,作为所述标定位置。

24、本发明实施例提供了一种经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置。通过准直光收发模块验证当前换能器支架本体的位置与设定的换能器支架本体初始位置是否一致。在接收到第一对准信号和第二对准信号时,认为换能器支架本体的当前位置和初始位置一致,从而完成定位超声换能器的定位。从一方面看,本发明实施例的准直光定位技术相对其他定位技术来说成本较低,定位精度可达到2mm以内,宽容度高。同时避免了复杂的程序运算,因此相比软件运算的技术方案反应速度极快,几乎无延迟。并且可支持在同一系统中的多个目标定位,相互之间不会干扰,且可移动范围广。在另一些实施例中,还可以通过可见准直光发射模块在待刺激靶点所在区域形成光斑,从而目视校验靶点定位位置,进一步提高定位装置的精度和可靠性。另一方面,本发明实施例的抗干扰能力强,不会出现图像识别方案中因为遮挡待识别靶点区域图像导致的无法定位的问题。另一些实施例中使用微控制器和光耦逻辑开关相互配合,控制准直光收发模块发射脉冲准直光。避免了利用机械动作结构来控制准直光收发模块的激光发射,具有较高的稳定性和耐用性。

技术特征:

1.一种经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,经颅超声与磁声刺激系统包括,待刺激对象固定模块和超声换能器;所述经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置包括:

2.根据权利要求1所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,还包括可见准直光发射模块,所述可见准直光发射模块固定在所述超声换能器上,在建立起所述第一准直光光路和所述第二准直光光路时,所述可见准直光发射模块发射的可见光在待刺激靶点所在区域形成光斑。

3.根据权利要求2所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,可见准直光发射模块包括至少两个可见准直光发射子模块。

4.根据权利要求1所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,所述第一准直光光路和所述第二准直光光路均为激光光路。

5.根据权利要求1所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,所述第一准直光子模块和所述第三准直光子模块均用于发射准直光,所述第二准直光子模块和所述第四准直光子模块均用于接收准直光;当所述第二准直光子模块的准直光感应窗口接收到所述第一准直光子模块发射的准直光,所述第二准直光子模块输出所述第一对准信号;当所述第四准直光子模块的准直光感应窗口接收到所述第三准直光子模块发射的准直光,所述第四准直光子模块输出所述第二对准信号。

6.根据权利要求1所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,所述第一直线与所述第二直线垂直;或者,所述第一直线投影与所述第二直线垂直。

7.根据权利要求1所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,所述换能器支架移动台用于带动所述换能器支架本体在第一平面上移动。

8.根据权利要求5所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,所述控制器包括计算机、微控制器、光耦逻辑开关和降压模块;

9.根据权利要求1所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,其特征在于,所述超声换能器包括超声相控阵换能器。

10.一种经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位方法,其特征在于,运行于权利要求1-9任一所述的经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置,包括:

技术总结

本发明实施例公开了一种超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置及定位方法。经颅超声与磁声刺激系统包括,待刺激对象固定模块和超声换能器;经颅超声与磁声刺激系统的换能器靶点定位装置包括:换能器支架移动模块。第一准直光收发模块,第一准直光收发模块包括第一准直光子模块和第二准直光子模块。第二准直光收发模块,第二准直光收发模块包括第三准直光子模块和第四准直光子模块。以及控制器。本发明实施例的准直光定位技术相对其他定位技术来说成本较低,定位精度可达到2mm以内,宽容度高。同时避免了复杂的程序运算,因此相比软件运算的技术方案反应速度极快,几乎无延迟。且可移动范围广,抗干扰能力强。

技术研发人员:王贺,刘煦,殷涛,马任,周晓青,刘志朋,张顺起

受保护的技术使用者:中国医学科学院生物医学工程研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!