一种麻醉缓释微针及其制备方法与流程

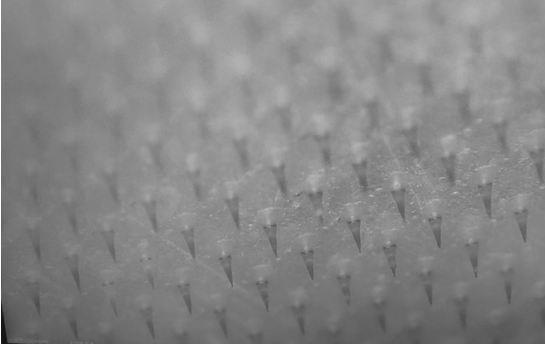

本发明属于微针,具体涉及一种麻醉缓释微针及其制备方法。

背景技术:

1、局部麻醉是通过对神经的膜电位起稳定作用或降低膜对钠离子的通透性,阻断神经冲动的传导来起局部麻醉的作用,适用于小型手术或局部手术的麻醉药。通常局部麻醉的给药方式可以为涂抹或注射,后者会给患者带来明显的痛感,影响患者依从度,同时注射还需要一定的专业技巧,减少了该给药方式的应用场景。以涂抹的方式给药,患者接受度和配合度较高,但其吸收时间大概在1-5个小时,故应在术前30分钟给药,因麻醉等候时间过长限制了其临床应用,此外,皮肤表皮角质层具有较强的天然屏障作用,会影响药物的吸收,在一定程度下降低麻醉药的渗透性,导致只有微量的药物被真皮层毛细血管吸收利用,影响了药物的镇痛效果。

2、盐酸利卡多因是局部麻醉时最常选用的药物,其麻醉原理是在进入组织后,因被呈弱碱性的组织液中和,重新游离为碱基形式而恢复其脂溶性,才能够透过由脂质双层组成的神经鞘膜和神经膜而进入细胞并结合到钠通道内口发挥麻醉作用。现有技术中有将利多卡因制备成微针,用于局部麻醉,如公开号为cn111991344a一种适用于局部麻醉的微针贴片及其制备方法,其通过水溶性高分子聚合物制备得到的可溶性微针贴片,该针体能够包载更多的局部麻醉药物,满足更长时间麻醉的需求。

3、目前的可溶性麻醉微针主要存在以下问题:1、药物释放速率的问题,由于微针载药量较低,在溶解后药物快速释放,在局部组织滞留的时间不长,无法保障药效持久,其次,但对于局麻药,释放的药物在满足药物工作浓度的同时还需避免初期药物突释造成的系统毒性,同时,有研究发现,手术过后患者不能够及时将这些药物代谢排出体外或者代谢掉,容易产生副作用,给麻醉用药患者带来大量的不良反应,如消化不良、寒战等,使得人体在术后受到二次损伤,影响人体的术后免疫力,降低了病症的治愈率,故在期望的药效时间结束后要尽快将体内的麻醉药代谢掉,减少药物副作用。

4、 2、微针机械强度问题,为了保障麻醉药效,需要在可溶性微针中加入大量的麻醉药物,因此对微针的机械强度产生了较大影响,导致微针穿刺性较差或易断针的情况。因此,如何在保证可溶解微针机械强度下提高药物的镇痛效果,是该行业迫切解决的问题。

技术实现思路

1、针对现有麻醉微针药物释放速率无法控制和麻醉微针机械强度较差的问题,本发明一方面提供一种麻醉缓释微针,

2、所述微针包括成型制剂和药物,所述药物包括麻醉药物和用于清除所述麻醉药物的代谢剂;

3、所述麻醉药物和所述代谢剂表面都包裹有缓释阻隔层以形成相应的囊泡结构,所述麻醉药物表面的缓释阻隔层的亲水性大于所述代谢剂表面的缓释阻隔层的亲水性;

4、所述缓释阻隔层为聚乳酸和淀粉的共聚物。

5、可选的,所述麻醉药物为至少一种酰胺类麻醉剂,具体为盐酸利多卡因、丁卡因、罗哌卡因或布鲁卡因中的一种或多种。

6、可选的,所述麻醉药物为盐酸利多卡因。

7、可选的,所述代谢剂为异丙基肾上腺素。

8、可选的,所述成型制剂和药物之间的质量比为(28~113):(3~22)。

9、可选的,成型制剂包括以下重量组分:

10、聚乙烯醇 4~9份、聚乙烯吡咯烷酮12~18份、羟乙基纤维素2~5份。

11、可选的,所述麻醉药物和所述代谢剂的质量之比为(8~3):(3~1)。

12、可选的,所述麻醉药物表面的缓释阻隔层中的聚乳酸和淀粉的质量比为(4~9):(1~5),所述代谢剂表面的缓释阻隔层中的聚乳酸和淀粉的质量比为(11~14):(1~2)。

13、可选的,所述麻醉药物按照其表面的缓释阻隔层中的聚乳酸和淀粉的质量比分别为4:5、4:3、4:1划分成等量的三个批次。

14、本发明还提供了一种制备上述麻醉缓释微针的方法,包括以下步骤:

15、将成型制剂和药物按比例混合后注入模具上的多个微针成型区,在5~35℃的温度下脱水至含水量为3~15%,脱模后得到所述麻醉缓释微针。

16、本发明的有益效果:

17、为了控制微针进入组织后的溶解释放速率,本发明在麻醉药物表面包裹了一层或多层的缓释阻隔层,该缓释阻隔层由聚乳酸和淀粉按照一定质量比熔融聚合而成,在体内起到缓释的作用,同时还可以通过调整聚乳酸和淀粉的质量比来改变缓释阻隔层的亲水性,淀粉占比越多缓释阻隔层的亲水性越强,反之亦然。本发明按照不同的聚乳酸和淀粉质量比将麻醉药物分成了三个批次,可实现麻醉药物分次释放的效果;在麻醉药物释放完毕,达到期望的麻醉时间后,还需要进一步清除残留在体内的麻醉药物,减少药物的毒副作用,本发明以异丙基肾上腺素作为麻醉药物代谢剂,异丙基肾上腺素可以增加肝血流量,加速麻醉药物的代谢,并且代谢剂表面的缓释阻隔层亲水性要远低于麻醉药物表面的缓释阻隔层的亲水性,因此可以保障在麻醉药物释放完毕后才开始加速代谢药物残留。

18、为了解决加入麻醉药物后微针机械强度降低的问题,本发明采用特定重量份的聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮以及羟乙基纤维素,通过相互交缠以形成更为稳固的支撑骨架,通过实验可知能够达到很好的微针机械强度。

技术特征:

1.一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述微针包括成型制剂和药物,所述药物包括麻醉药物和用于清除所述麻醉药物的代谢剂;所述麻醉药物和所述代谢剂表面都包裹有相同厚度的缓释阻隔层以形成相应的囊泡结构,所述麻醉药物表面的缓释阻隔层的亲水性大于所述代谢剂表面的缓释阻隔层的亲水性;所述缓释阻隔层为聚乳酸和淀粉的共聚物。

2.根据权利要求1所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述麻醉药物为至少一种酰胺类麻醉剂,具体为盐酸利多卡因、丁卡因、罗哌卡因或布鲁卡因中的一种或多种。

3.根据权利要求2所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述麻醉药物为盐酸利多卡因。

4.根据权利要求1所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述代谢剂为异丙基肾上腺素。

5.根据权利要求1所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述成型制剂和药物之间的质量比为(28~113):(3~22)。

6. 根据权利要求1或5任一项所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,成型制剂包括以下重量组分:聚乙烯醇 4~9份、聚乙烯吡咯烷酮12~18份、羟乙基纤维素2~5份。

7.根据权利要求1所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述麻醉药物和所述代谢剂的质量之比为(8~3):(3~1)。

8.根据权利要求1所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述麻醉药物表面的缓释阻隔层中的聚乳酸和淀粉的质量比为(4~9):(1~5),所述代谢剂表面的缓释阻隔层中的聚乳酸和淀粉的质量比为(11~14):(1~2)。

9.根据权利要求8所述的一种麻醉缓释微针,其特征在于,所述麻醉药物按照其表面的缓释阻隔层中的聚乳酸和淀粉的质量比分别为4:5、4:3、4:1划分成等量的三个批次。

10.一种制备权利要求1-9任一项所述的麻醉缓释微针的方法,其特征在于,包括以下步骤:

技术总结

针对现有麻醉微针药物释放速率无法控制和麻醉微针机械强度较差的问题,本发明一方面提供一种麻醉缓释微针,所述微针包括成型制剂和药物,所述药物包括麻醉药物和用于清除所述麻醉药物的代谢剂;所述麻醉药物和所述代谢剂表面都包裹有缓释阻隔层以形成相应的囊泡结构,所述麻醉药物表面的缓释阻隔层的亲水性大于所述代谢剂表面的缓释阻隔层的亲水性;所述缓释阻隔层为聚乳酸和淀粉的共聚物。本发明另一方面还提供了上述微针阵列的制备方法,包括以下步骤:将成型制剂和药物按比例混合后注入模具上的多个微针成型区,在5~35℃的温度下脱水至含水量为3~15%,脱模后得到所述麻醉缓释微针。

技术研发人员:江林

受保护的技术使用者:深圳青澜生物技术有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!