微导管及介入系统的制作方法

本发明涉及医疗器械,特别涉及一种微导管及介入系统。

背景技术:

1、经皮冠状动脉介入治疗(pci)主要用于治疗阻塞性冠状动脉疾病。阻塞性冠状动脉疾病中约15%是慢性完全闭塞病变(cto)。对于慢性完全闭塞病变(cto)而言,病变常在血管迂曲部位,病变闭塞时间长,闭塞病变区段长度一般大于20mm,这导致导丝难以通过闭塞病变。根据统计的数据发现,因导丝不能通过闭塞病变区段而导致手术失败的情况占cto病变介入手术失败的85%~90%。

2、微导管和导丝配合用于穿过闭塞病变区段时,微导管能够增强导丝的操控性、支撑力和安全性,能够显著增强导丝穿过闭塞病变区段的能力。但是目前的微导管设计,因其内径要兼容导丝外径,需要与导丝存在一定的配合间隙,以便于导丝穿设于微导管,但因微导管的内径固定无法改变,遂在导丝和微导管配合的情况下正向进入闭塞病变区段时,因导丝与微导管存在配合间隙,导致微导管跟进力不足和微导管对导丝的支撑力不足,造成二者在穿过闭塞病变区段时,存在行进一部分后无法继续前进,最后微导管不得不撤出,无法顺利贯通闭塞病变区段,导致手术失败。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种微导管及介入系统,以解决现有的微导管对导丝支撑力不足的问题。

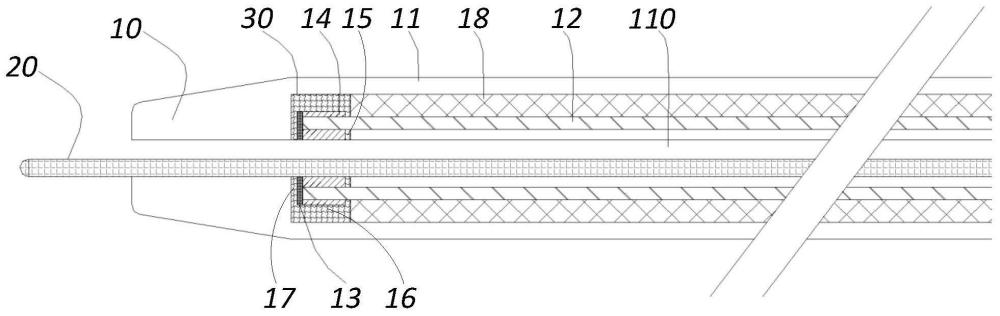

2、为解决上述技术问题,本发明提供一种微导管,其包括:导管主体、驱动件、挤压件、弹性件以及第一轴向限位件;

3、所述导管主体具有贯通的内腔;

4、所述挤压件与所述第一轴向限位件沿所述导管主体的轴向间隔布置于所述导管主体内,所述弹性件容置于所述挤压件与所述第一轴向限位件之间;

5、所述驱动件沿所述导管主体的轴向可移动地设置于所述导管主体内,所述驱动件与所述挤压件连接,所述驱动件沿所述导管主体的轴向移动驱动所述挤压件在初始位置和挤压位置间移动;

6、其中,所述挤压件处于所述初始位置时,所述弹性件位于所述内腔之外;所述挤压件由所述初始位置向所述挤压位置移动时,所述挤压件与所述第一轴向限位件之间的间距缩小,挤压所述弹性件而致使所述弹性件向内突入所述内腔。

7、可选的,所述微导管还包括径向限位件;所述径向限位件沿所述导管主体的径向布置于所述弹性件之外,所述径向限位件用以限制所述弹性件沿径向向外的形变。

8、可选的,所述挤压件、所述第一轴向限位件、所述径向限位件以及所述弹性件中的至少一者沿所述导管主体的周向呈环状。

9、可选的,所述径向限位件与所述第一轴向限位件一体成型,并用于构成显影部。

10、可选的,所述挤压件、所述弹性件以及所述第一轴向限位件由远端向近端的方向依次排布;所述第一轴向限位件具有第一穿设孔,所述弹性件具有第二穿设孔,所述驱动件穿过所述第一穿设孔和所述第二穿设孔而与所述挤压件连接。

11、可选的,所述驱动件包括驱动丝。

12、可选的,所述微导管还包括第二轴向限位件,所述第二轴向限位件沿所述导管主体的轴向与所述第一轴向限位件相对布置,所述第二轴向限位件用于限制所述挤压件朝远离所述第一轴向限位件的方向的行程。

13、为解决上述技术问题,本发明还提供一种介入系统,其包括如上所述的微导管,所述介入系统还包括导丝,所述导丝可活动地穿设于所述内腔;

14、其中,所述挤压件处于所述挤压位置时,所述弹性件突入所述内腔并挤压所述导丝,限制所述导丝沿所述导管主体的轴向位置;所述挤压件处于所述初始位置时,所述弹性件位于所述内腔之外而解除对所述导丝的限制。

15、可选的,所述介入系统还包括连接部和操作部,所述连接部沿所述导管主体的轴向设置于所述导管主体的近端,所述操作部与所述驱动件连接,所述操作部用于沿所述连接部的轴向移动,带动所述驱动件沿所述导管主体的轴向移动。

16、可选的,所述操作部通过卡扣或螺纹与所述连接部连接,以限制所述操作部相对于所述连接部的轴向位置。

17、综上所述,在本发明提供的微导管及介入系统中,所述微导管包括导管主体、驱动件、挤压件、弹性件以及第一轴向限位件;所述导管主体具有贯通的内腔;所述挤压件与所述第一轴向限位件沿所述导管主体的轴向间隔布置于所述导管主体内,所述弹性件容置于所述挤压件与所述第一轴向限位件之间;所述驱动件沿所述导管主体的轴向可移动地设置于所述导管主体内,所述驱动件与所述挤压件连接,所述驱动件沿所述导管主体的轴向移动驱动所述挤压件在初始位置和挤压位置间移动;其中,所述挤压件处于所述初始位置时,所述弹性件位于所述内腔之外;所述挤压件由所述初始位置向所述挤压位置移动时,所述挤压件与所述第一轴向限位件之间的间距缩小,挤压所述弹性件而致使所述弹性件向内突入所述内腔。

18、如此配置,当需要提升微导管对导丝的轴向支撑力时,可利用驱动件驱动挤压件沿导管主体的轴向朝挤压位置移动,挤压弹性件而致使弹性件向内突入内腔,进而挤压导丝,可限制导丝沿导管主体的轴向位置,提升对导丝的轴向支撑力,从而提升导丝和微导管两者穿越闭塞病变区段的能力。在导丝和微导管两者穿越闭塞病变区段后,可利用驱动件驱动挤压件向初始位置移动,解除弹性件对导丝的挤压和限制,恢复导丝和微导管的配合间隙,降低微导管回撤过程中内腔与导丝的摩擦力,使导丝和微导管可顺利实现分离,在微导管撤离后留下导丝,为后续治疗器械引入提供轨道,方便手术的后续操作。

技术特征:

1.一种微导管,其特征在于,包括:导管主体、驱动件、挤压件、弹性件以及第一轴向限位件;

2.根据权利要求1所述的微导管,其特征在于,所述微导管还包括径向限位件;所述径向限位件沿所述导管主体的径向布置于所述弹性件之外,所述径向限位件用以限制所述弹性件沿径向向外的形变。

3.根据权利要求2所述的微导管,其特征在于,所述挤压件、所述第一轴向限位件、所述径向限位件以及所述弹性件中的至少一者沿所述导管主体的周向呈环状。

4.根据权利要求2所述的微导管,其特征在于,所述径向限位件与所述第一轴向限位件一体成型,并用于构成显影部。

5.根据权利要求1所述的微导管,其特征在于,所述挤压件、所述弹性件以及所述第一轴向限位件由远端向近端的方向依次排布;所述第一轴向限位件具有第一穿设孔,所述弹性件具有第二穿设孔,所述驱动件穿过所述第一穿设孔和所述第二穿设孔而与所述挤压件连接。

6.根据权利要求1所述的微导管,其特征在于,所述驱动件包括驱动丝。

7.根据权利要求1所述的微导管,其特征在于,所述微导管还包括第二轴向限位件,所述第二轴向限位件沿所述导管主体的轴向与所述第一轴向限位件相对布置,所述第二轴向限位件用于限制所述挤压件朝远离所述第一轴向限位件的方向的行程。

8.一种介入系统,其特征在于,包括根据权利要求1~7中任一项所述的微导管,所述介入系统还包括导丝,所述导丝可活动地穿设于所述内腔;

9.根据权利要求8所述的介入系统,其特征在于,所述介入系统还包括连接部和操作部,所述连接部沿所述导管主体的轴向设置于所述导管主体的近端,所述操作部与所述驱动件连接,所述操作部用于沿所述连接部的轴向移动,带动所述驱动件沿所述导管主体的轴向移动。

10.根据权利要求8所述的介入系统,其特征在于,所述操作部通过卡扣或螺纹与所述连接部连接,以限制所述操作部相对于所述连接部的轴向位置。

技术总结

本发明提供一种微导管及介入系统,所述微导管包括导管主体、驱动件、挤压件、弹性件以及第一轴向限位件;导管主体具有贯通的内腔;挤压件与第一轴向限位件沿导管主体的轴向间隔布置于导管主体内,弹性件容置于挤压件与第一轴向限位件之间;驱动件沿导管主体的轴向可移动地设置于导管主体内,驱动件与挤压件连接,驱动件沿导管主体的轴向移动驱动挤压件在初始位置和挤压位置间移动;其中,挤压件处于初始位置时,弹性件位于内腔之外;挤压件由初始位置向挤压位置移动时,挤压件与第一轴向限位件之间的间距缩小,挤压弹性件而致使弹性件向内突入内腔。

技术研发人员:王国旭,刘琛,姚映忠,岳斌

受保护的技术使用者:上海微创医疗器械(集团)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!