多源复合污染河道污染物动力学弥散系数的测量方法与流程

本发明涉及地表水污染模拟理论与方法领域,尤其涉及河道污染物迁移关键动力学参数测量方法领域,具体来讲,涉及多源复合污染河道污染物动力学弥散系数的测量方法。

背景技术:

1、动力学弥散系数是河道污染物迁移数值方程中的重要动力学参数,对污染物在河道中的过程模拟至关重要。河道中污染物弥散系数的测定条件需要满足河道顺直及测量区间中间没有污染源(包括支流河道、排污口等)汇入,在质量均衡的条件下,可以近似的认为河道中污染物的浓度沿程弥散过程满足一阶动力学方程,基于这一设定,通过瞬时投放示踪剂,沿程测定污染物浓度变化确定污染物弥散系数e与河道流速,上游入口断面和下游出口断面浓度,上下游断面的距离以及示踪剂投放质量的关系为:

2、

3、式中,u为断面平均流速;x为上下断面之间河道长度;ca和cb分别为上游和下游断面污染物浓度;m为进入上断面处污染物的质量。这一测量方法的基本设定包括污染物的弥散符合质量均衡和一阶动力学过程。然而,实际情况下,各种污染源沿程汇入是河道中最为常见的现象,直接导致了污染物的弥散不满足质量均衡和一阶动力学过程。

4、一些经验的方法也用于估算污染物的弥散系数,例如e=av2b2/(hv*),a为系数,v为平均速度,b为水面宽(m),h为水深(m),v*为等效流速。然而这些方法,参数的取值依赖于测定条件,更重要的是,方法缺少直接的物理依据。实际情况下,多源复合污染的测量条件通常很难被满足,测量的弥散系数难以反映污染物在实际河道中的弥散特性。支流和污染源(例如排污口)的汇入是河道中常见现象,陆面水文中的沿程汇入更是不可避免的现象,与现有的河大动力学弥散系数测定方法的测试条件与测试机理不符,既不满足质量均衡条件也不满足一阶动力学扩散的形式,故现有的方法并不能够用于测定多源复合污染河道条件下的动力学弥散系数。

5、综上所述,原位测定河道污染物动力学弥散系数,是应用数值方程准确模拟河道污染物运动过程的基础条件。然而,目前尚缺少河道多源复合污染条件下动力学弥散系数的测定理论和测定方法。

6、因此,提出一种河道多源复合污染物条件下动力学弥散系数的测定方法,对于发展河道中污染物的数值理论,提高数值方程的计算精度具有重要意义。

技术实现思路

1、本发明的目的在于解决现有技术存在的上述不足中的至少一项。例如,本发明的目的之一在于解决河道多源复合污染条件下污染物迁移关键参数缺少直接测定方法的问题,本发明的目的之二在于提供一种针对河道多源复合污染的保守性污染物动力弥散系数的函数方程,并且建立与之对应确定动力学弥散系数的测定方法。

2、为了实现上述目的,本发明提供了一种河道污染物动力学弥散系数的测量方法,所述方法包括以下步骤:

3、(1)确定河道测量的起始断面和结束断面,两个断面之间的河道没有影响水流流速或蓄积水量的水工建筑物,测定起始断面和结束断面的保守污染物浓度、流量和流速,测定河段内全部入流的流量和保守污染物浓度;

4、(2)在起始断面下游位置设定通量边界,设定通量边界在测试期间入河流量和浓度不变,在结束断面位置按一定间隔时间连续采集水样以测定保守污染物浓度,浓度不发生显著变化后,结束测试;

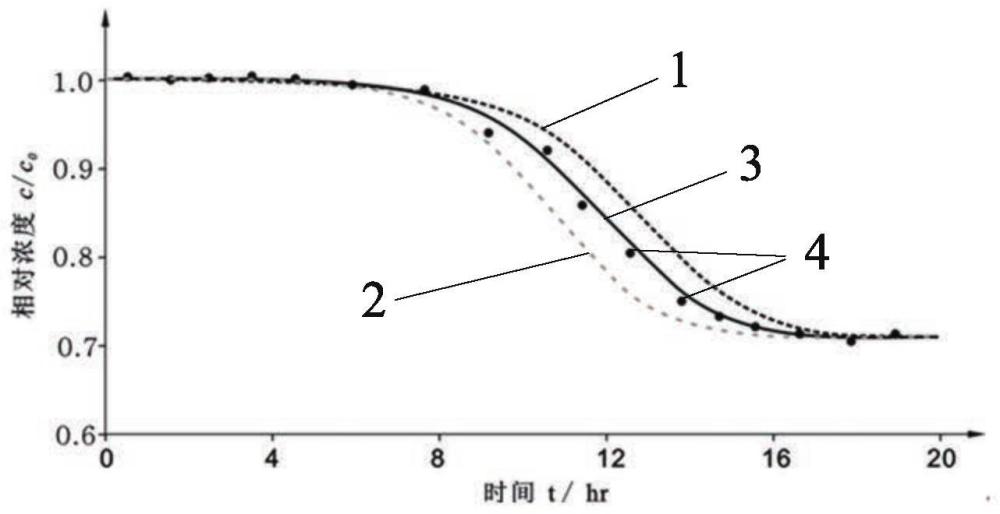

5、(3)根据步骤(1)测定的数据和步骤(2)汇入流体中保守污染物浓度和流量,基于河道保守污染物数值方程在实验条件下的解析公式计算得出多源复合污染河道污染物的动力学弥散系数,

6、

7、其中,

8、

9、式中,式(1)为解析公式,c为结束断面保守污染物浓度,为时间t的函数,c1为河道结束断面最终的稳定浓度,l为测定河段起始断面至结束断面的距离,v为测定河道起始断面和结束断面流速的平均值,q为河道起始断面位置流量,qs和cs分别为设定通量边界的流量和浓度,qi和ci分别为xi位置入流的流量和浓度,xi为入流点的位置,n为入流数量,c0为起始断面的浓度,lr为设定通量位置距离起始断面的距离,df为河道动力学弥散系数,erfc(x)为补余误差函数。

10、可选择地,所述河道包括了自然河道和渠化河道,断面之间的河道没有堰和闸等影响水流流速或蓄积水量的水工建筑物;所述污染物为保守性污染物;所述测量河段内全部入流包括汇入支流和排污口。

11、可选择地,所述保守性污染物为可溶性污染物、且在河道输移过程中质量不发生显著变化的污染物,包括形态发生变化,质量不发生显著变化的可溶性污染物。

12、可选择地,所述不发生显著变化中显著变化为变化量超过原量的5%。

13、可选择地,所述起始断面下游位置设置通量边界中的下游位置为河道起始断面以下l/6~l/4区段,其中l为河道起始~结束断面的长度。

14、可选择地,所述的设定通量边界中,流量范围需在河道流量的1/5~1/2之间,污染物浓度不超过河道保守污染物浓度与其他入流保守污染物浓度掺混后污染物浓度的10%。

15、可选择地,所述取样间隔时间小于0.3l/4v,其中v为测定的河道流速。

16、可选择地,所述解析解公式推导过程包括:对测定条件下河道中保守污染物迁移数值方程进行拉普拉斯变换后,将偏微分方程转换为常微分方程,求解浓度的象函数,进一步通过对浓度象函数进行拉普拉斯逆变换,推导出测定条件下结束断面保守污染物浓度变化的解析公式。

17、与现有技术相比,本发明的有益效果包括以下内容中的至少一项:

18、1)本发明解决了河道多源复合污染条件下污染物动力学弥散系数缺少直接测定方法的问题。

19、2)多源复合污染是河道的一般情况,污染物的弥散过程与现有的测试方法所设定的河道顺直,且中间没有污染源汇入的测试条件有本质性的差异,本项发明提出了一种反映实际情况,具有明确物理意义的保守性污染物动力学测试方法。

技术特征:

1.一种多源复合污染河道污染物动力学弥散系数的测量方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述河道包括了自然河道或渠化河道,所述河道内全部入流包括汇入支流河道和排污口。

3.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述保守性污染物为可溶性污染物,且在河道输移过程中质量不发生显著变化,包括形态发生变化,质量不发生显著变化的可溶性污染物。

4.根据权利要求3所述的测量方法,其特征在于,所述不发生显著变化中显著变化为变化量超过原量的5%。

5.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述起始断面下游位置设定通量边界中的下游位置为河道起始断面以下l/6~l/4区段,其中l为河道起始至结束断面的长度。

6.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述设定通量边界中,流量范围需在河道流量的1/5~1/2之间,污染物浓度不超过河道保守污染物与其他入流保守污染物掺混后浓度的10%。

7.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述取样间隔时间小于0.3l/4v,其中v为测定的河道初始断面和结束断面平均流速。

8.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述解析公式推导过程包括:对测定条件下河道中保守污染物迁移数值方程进行拉普拉斯变换后,将偏微分方程转换为常微分方程,求解浓度的象函数,进一步通过对浓度象函数进行拉普拉斯逆变换,推导出测定条件下结束断面保守污染物浓度变化的解析公式。

技术总结

本发明提供了一种多源复合污染河道污染物动力学弥散系数的测量方法,包括:(1)确定河道测量的起始断面和结束断面,测定起始和结束断面的保守污染物浓度、流量和流速,测定河段内全部入流的流量和保守污染物浓度;(2)在起始断面下游位置设定通量边界,在测试期间入河流量和浓度不变,在结束断面位置按一定间隔时间连续采集水样以测定保守污染物浓度,浓度不发生显著变化后,结束测试;(3)基于解析公式计算得出多源复合污染河道保守污染物动力学弥散系数。本发明提出了具有明确物理意义、适用于复杂河段的保守性污染物动力学弥散系数的现场测定方法,解决了河道多源复合污染条件下保守污染物动力学弥散系数缺少直接测定方法的问题。

技术研发人员:刘传琨,马丽雅,王维,刘成军,王东尔,陈力子,黄川,肖静,王康

受保护的技术使用者:四川省环境政策研究与规划院

技术研发日:

技术公布日:2024/3/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!