颌间关系矫治系统的制作方法

本申请实施例涉及口腔正畸,特别涉及一种颌间关系矫治系统。

背景技术:

1、针对儿童生长发育阶段的早期错颌畸形,有研究表明肌肉对发育阶段的口腔正畸治疗后的稳定性有关键性的影响,并且在一些情况下肌肉问题是造成口腔问题的病因,忽略肌肉问题可能会导致矫治难以奏效或者治疗后复发。

2、口面肌功能治疗(orofacial myofunctional therapy,简称omt)是针对口面部肌肉及其功能存在异常的处于生长发育阶段的患者,进行评估、诊断、预防和治疗的多学科综合治疗方法。其机制是通过对口颌面部的神经-肌肉进行再教育,促进颅面部结构正常发育与口颌系统功能协调稳定,是一种着眼于病因的治疗方法。

3、现有技术中主要采用医用级硅胶材料制作而成的硅胶矫治器进行治疗早期早期错颌畸形,该类矫治器是利用生长发育进行错颌畸形矫正的早期矫治器,具有外形美观,佩戴舒适的特点,避免了儿童因佩戴矫治器痛苦而拒绝佩戴、产生不良的身心发育等问题,从而越来越多的人使用硅胶类矫治器作为早期错颌畸形矫治工具。

4、在现有的儿童口腔治疗中,医生会根据患者当前的牙弓尺寸匹配一个硅胶矫治器进行全部的治疗。这种方式下,常常由于矫治力无法得到精准的控制,使得前牙区牙齿在矫治初期受到过大矫治力并会发生不期望的唇舌侧向倾斜。

5、因此,有必要提供一种更加精准地控制牙齿移动的治疗装置。

技术实现思路

1、本申请实施方式的目的在于提供一种通过有效控制牙齿移动,精准调整颌间关系的颌间关系矫治系统。

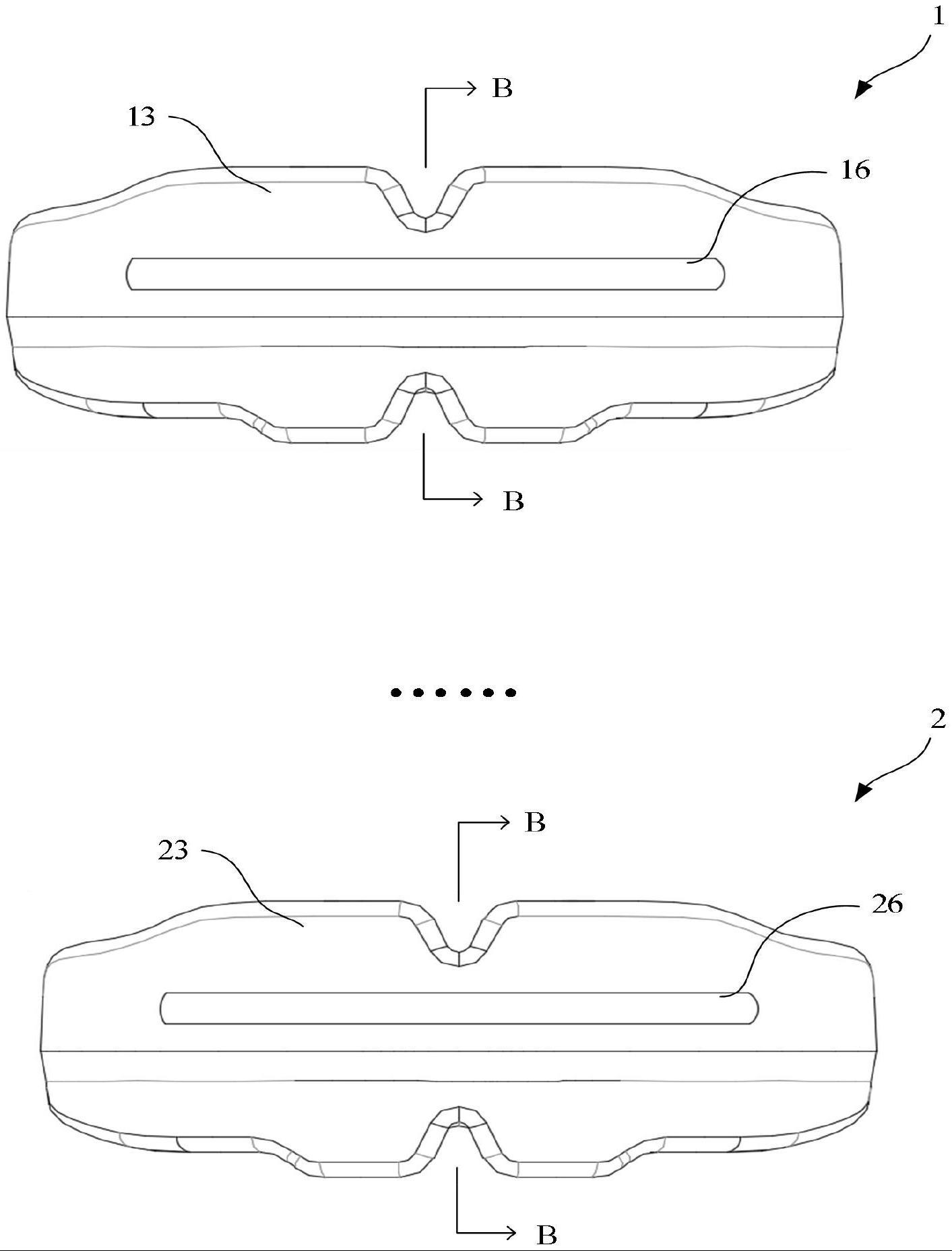

2、本申请实施方式提供一种颌间关系矫治系统,包括一系列矫治器,所述一系列矫治器被设计为逐渐实现治疗计划,所述一系列矫治器至少包括第一矫治器和第二矫治器,所述第一矫治器对应所述治疗计划的第一阶段,所述第二矫治器对应所述治疗计划的第二阶段,所述第一矫治器包含与至少部分牙齿接触的第一承载部,所述第一承载部的舌侧边缘向牙龈方向延伸形成位于牙弓舌侧的第一内侧壁,所述第一承载部的唇颊侧边缘向牙龈方向延伸形成第一外侧壁,所述第一外侧壁与唇颊肌接触;所述第一外侧壁、所述第一承载部以及所述第一内侧壁围成限定上牙弓的第一上沟槽和限定下牙弓的第一下沟槽;所述第一上沟槽的前牙区与所述第一下沟槽的前牙区在矢状向上具有第一距离,所述第一矫治器的前牙区的唇侧区域或者舌侧区域设有可利用肌力量防止前牙牙齿唇舌向转动的第一凸脊结构;所述第二矫治器包含与至少部分牙齿接触的第二承载部,所述第二承载部的舌侧边缘向牙龈方向延伸形成位于牙弓舌侧的第二内侧壁,所述第二承载部的唇颊侧边缘向牙龈方向延伸形成第二外侧壁,所述第二外侧壁与唇颊肌接触;所述第二外侧壁、所述第二承载部以及所述第二内侧壁围成限定上牙弓的第二上沟槽和限定下牙弓的第二下沟槽;所述第二上沟槽的前牙区与所述第二下沟槽的前牙区在矢状向上具有第二距离,所述第一距离等于第二距离,所述第二矫治器的前牙区的唇侧区域或者舌侧区域设有可利用肌力量防止前牙牙齿唇舌向转动的第二凸脊结构,所述第一凸脊结构和所述第二凸脊结构位于同一个区域并且凸起高度不同。

3、作为优选,所述第二阶段是所述第一阶段随后的阶段。

4、作为优选,所述第一距离或者所述第二距离在1mm-3mm之间。

5、作为优选,所述第一凸脊结构具有向远牙方向凸起形成的第一高度,所述第二凸脊结构具有向远牙方向凸起形成的第二高度,所述第一高度大于第二高度。

6、作为优选,当所述第一凸脊结构和所述第二凸脊结构位于唇侧区域时,所述第一高度在3mm-10mm之间,所述第二高度在3mm-8mm之间。

7、作为优选,当所述第一凸脊结构和所述第二凸脊结构位于舌侧区域时,所述第一高度在3mm-6mm之间,所述第二高度在3mm-4mm之间。

8、作为优选,所述第一凸脊结构沿牙弓曲线方向上具有第一长度,所述第二凸脊结构沿牙弓曲线方向上具有第二长度,所述第一长度大于等于第二长度。

9、作为优选,所述第一长度覆盖前牙区2-6个牙齿,所述第二长度覆盖前牙区2-4个牙齿。

10、作为优选,所述第一凸脊结构或所述第二凸脊结构邻近对应牙齿的切端设置。作为优选,所述第一凸脊结构距离对应牙齿的切端具有第三距离,所述第二凸脊结构距离对应牙齿的切端具有第四距离,所述第三距离小于等于所述第四距离。

11、作为优选,所述第三距离在1mm-3mm之间,所述第四距离在1mm-3mm之间。

12、作为优选,所述第一凸脊结构位于所述第一外侧壁的上颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二外侧壁的上颌区域。

13、作为优选,所述第一凸脊结构位于所述第一外侧壁的下颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二外侧壁的下颌区域。

14、作为优选,所述第一凸脊结构位于所述第一内侧壁的上颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二内侧壁的上颌区域。

15、作为优选,所述第一凸脊结构位于所述第一内侧壁的下颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二内侧壁的下颌区域。

16、作为优选,所述第一凸脊结构由所述第一矫治器表面向远牙方向凸起形成,所述第二凸脊结构由所述第二矫治器表面向远牙方向凸起形成。

17、作为优选,所述第一凸脊结构和/或所述第二凸脊结构通过可拆卸方式与对应的矫治器分体连接。

18、作为优选,所述第一凸脊结构和/或所述第二凸脊结构通过粘接方式固定于对应的矫治器表面。

19、作为优选,所述第一凸脊结构和/或所述第二凸脊结构的机械强度大于对应的矫治器的机械强度。

20、本实用新型提供的一种颌间关系矫治系统,与现有技术相比至少具有以下

21、有益效果:

22、本申请中的颌间关系矫治系统具有一系列矫治器用于提供更加完成精准的矫治方案,通过采用凸脊结构在远牙方向上凸起高度不同的矫治器,使得在不同的矫治阶段根据当时的矫治需求及患者的口腔状态,采取对前牙区牙齿不同的控制力,使得随着矫治进程的推进矫治计划能够逐步实现,矫治结果更加可控可靠。

23、本申请中的矫治器上的第一凸脊结构和第二凸脊结构的凸出高度可以充分调动和利用口腔肌肉力量,实现在矢状向上矫治上下颌颌间关系时,利用肌肉的力量对牙齿移动进行精准控制,避免牙齿向不期望的方向移动。并且第一凸脊结构和第二凸脊结构可以消除异常的肌功能活动,使得在错颌畸形的矫治过程中能够同时促进神经肌肉平衡建立与稳定,激活神经肌肉,避免关节不适,达到更好的矫治效果。

技术特征:

1.一种颌间关系矫治系统,包括一系列矫治器,所述一系列矫治器被设计为逐渐实现治疗计划,所述一系列矫治器至少包括第一矫治器和第二矫治器,其特征在于,所述第一矫治器对应所述治疗计划的第一阶段,所述第二矫治器对应所述治疗计划的第二阶段,所述第一矫治器包含与至少部分牙齿接触的第一承载部,所述第一承载部的舌侧边缘向牙龈方向延伸形成位于牙弓舌侧的第一内侧壁,所述第一承载部的唇颊侧边缘向牙龈方向延伸形成第一外侧壁,所述第一外侧壁与唇颊肌接触;所述第一外侧壁、所述第一承载部以及所述第一内侧壁围成限定上牙弓的第一上沟槽和限定下牙弓的第一下沟槽;所述第一上沟槽的前牙区与所述第一下沟槽的前牙区在矢状向上具有第一距离,所述第一矫治器的前牙区的唇侧区域或者舌侧区域设有可利用肌力量防止前牙牙齿唇舌向转动的第一凸脊结构;所述第二矫治器包含与至少部分牙齿接触的第二承载部,所述第二承载部的舌侧边缘向牙龈方向延伸形成位于牙弓舌侧的第二内侧壁,所述第二承载部的唇颊侧边缘向牙龈方向延伸形成第二外侧壁,所述第二外侧壁与唇颊肌接触;所述第二外侧壁、所述第二承载部以及所述第二内侧壁围成限定上牙弓的第二上沟槽和限定下牙弓的第二下沟槽;所述第二上沟槽的前牙区与所述第二下沟槽的前牙区在矢状向上具有第二距离,所述第一距离等于第二距离,所述第二矫治器的前牙区的唇侧区域或者舌侧区域设有可利用肌力量防止前牙牙齿唇舌向转动的第二凸脊结构,所述第一凸脊结构和所述第二凸脊结构位于同一个区域并且凸起高度不同。

2.根据权利要求1所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第二阶段是所述第一阶段随后的阶段。

3.根据权利要求1所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一距离或者所述第二距离在1mm-3mm之间。

4.根据权利要求2所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构具有向远牙方向凸起形成的第一高度,所述第二凸脊结构具有向远牙方向凸起形成的第二高度,所述第一高度大于第二高度。

5.根据权利要求4所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,当所述第一凸脊结构和所述第二凸脊结构位于唇侧区域时,所述第一高度在3mm-10mm之间,所述第二高度在3mm-8mm之间。

6.根据权利要求4所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,当所述第一凸脊结构和所述第二凸脊结构位于舌侧区域时,所述第一高度在3mm-6mm之间,所述第二高度在3mm-4mm之间。

7.根据权利要求2所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构沿牙弓曲线方向上具有第一长度,所述第二凸脊结构沿牙弓曲线方向上具有第二长度,所述第一长度大于等于第二长度。

8.根据权利要求7所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一长度覆盖前牙区2-6个牙齿,所述第二长度覆盖前牙区2-4个牙齿。

9.根据权利要求2所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构或所述第二凸脊结构邻近对应牙齿的切端设置。

10.根据权利要求9所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构距离对应牙齿的切端具有第三距离,所述第二凸脊结构距离对应牙齿的切端具有第四距离,所述第三距离小于等于所述第四距离。

11.根据权利要求10所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第三距离在1mm-3mm之间,所述第四距离在1mm-3mm之间。

12.根据权利要求2所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构位于所述第一外侧壁的上颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二外侧壁的上颌区域。

13.根据权利要求2所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构位于所述第一外侧壁的下颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二外侧壁的下颌区域。

14.根据权利要求2所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构位于所述第一内侧壁的上颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二内侧壁的上颌区域。

15.根据权利要求2所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构位于所述第一内侧壁的下颌区域,所述第二凸脊结构位于所述第二内侧壁的下颌区域。

16.根据权利要求1所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构由所述第一矫治器表面向远牙方向凸起形成,所述第二凸脊结构由所述第二矫治器表面向远牙方向凸起形成。

17.根据权利要求1所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构和/或所述第二凸脊结构通过可拆卸方式与对应的矫治器分体连接。

18.根据权利要求1所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构和/或所述第二凸脊结构通过粘接方式固定于对应的矫治器表面。

19.根据权利要求17或18所述的颌间关系矫治系统,其特征在于,所述第一凸脊结构和/或所述第二凸脊结构的机械强度大于对应的矫治器的机械强度。

技术总结

本申请提供一种颌间关系矫治系统,包括一系列矫治器,一系列矫治器被设计为逐渐实现治疗计划,一系列矫治器至少包括第一矫治器和第二矫治器,第一矫治器对应治疗计划的第一阶段,第二矫治器对应治疗计划的第二阶段。第一矫治器和第二矫治器对应相同的矫治目标位。第一矫治器唇侧区域或者舌侧区域设有可利用肌力量防止前牙牙齿唇舌向转动所述第一凸脊结构,第二矫治器唇侧区域或者舌侧区域设有可利用肌力量防止前牙牙齿唇舌向转动的第二凸脊结构,所述第一凸脊结构和所述第二凸脊结构位于同一个区域并且凸起高度不同。本申请中的颌间关系矫治系统能够有效控制牙齿移动,精准调整颌间关系。

技术研发人员:赵晓磊,姚峻峰

受保护的技术使用者:正雅齿科科技(上海)有限公司

技术研发日:20230228

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!