一种双球囊扩张导管的制作方法

本技术涉及医疗器械,尤其涉及一种双球囊扩张导管。

背景技术:

1、血管钙化是指动静脉血管管壁中有钙磷盐在血管壁异常沉积的表现,也就是动静脉内壁的钙化斑,主要表现为血管壁僵硬性增加,顺应性降低,易导致心肌缺血、左心室肥大和心力衰竭,引发血栓形成、斑块破裂,是心脑血管疾病高发病率和高死亡率的重要因素之一,亦是动脉粥样硬化心血管、脑卒中和外周血管病发生的重要因素,严重威胁患者的身体健康。

2、近年来,对于血管内的钙沉积,通常是通过微创手术,由于病变硬度较高,普通非顺应性球囊不能对病变进行有效扩张,需要借助旋磨或者切割球囊导管等,单纯以机械式外力撕裂血管壁的方式来治疗。

3、但是,这种方式将使得血管夹层或穿孔、壁内血肿的风险大大增加,并且对于大部分钙化病变治疗效果不佳,甚至可能因高压扩张导致球囊突然变大致使血管受到强烈刺激而引发再狭窄,给患者带来临床风险。同时,环形钙化限制了支架的充分膨胀和贴壁,导致支架内再狭窄、支架内血栓形成、靶血管血运重建发生率增加。

4、因此,如何提高球囊导管对血管钙化病变部治疗扩张效果,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种双球囊扩张导管,以提高球囊导管对血管钙化病变部治疗扩张效果。

2、为了实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

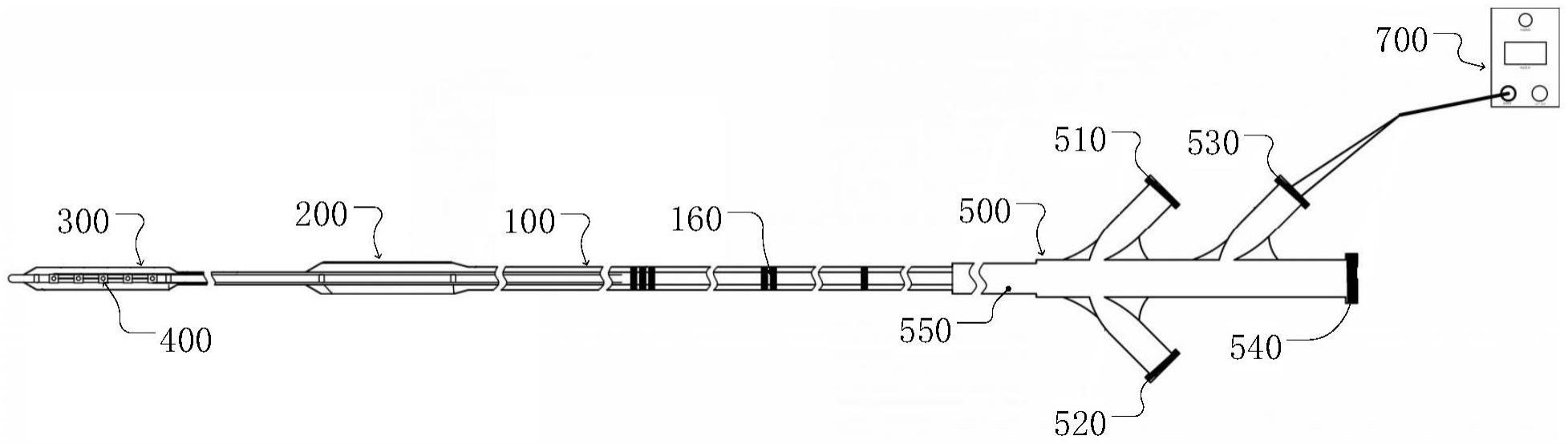

3、一种超双球囊扩张导管,包括:

4、导管,为内部设置有相互独立第一腔道和第二腔道的腔体结构,且靠近所述导管进入血管的一端,依次间隔设置有刻痕球囊和超声球囊;

5、所述刻痕球囊,为内部具有用于容纳扩充介质的腔体结构,外壁设置有刻痕丝且所述刻痕球囊的内腔与所述导管的第一腔道连通;

6、所述超声球囊,为具有用于容纳电极对的腔体结构,所述电极对用于产生超声波,且所述超声球囊的内腔与所述导管的第二腔道连通;

7、充液装置,连通于所述导管的第一腔道和第二腔道,用于输送扩充介质;

8、电源装置,通过导线连接于所述电极对,用于为电极对提供电能。

9、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述导管包括外管、第一内管和第二内管;

10、所述第一内管位于所述外管的内腔中,且所述第一内管外壁与所述外管内壁之间具有扩充介质的流动的通道,以形成所述第一腔道;

11、所述第二内管位于所述第一内管的内腔中,所述第二内管的内部有用于容纳导引导丝的腔道且所述第二内管外壁与所述外管内壁之间具有扩充介质的流动的通道,以形成所述第二腔道,所述电极对安装于所述第二内管的外壁上。

12、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述导管的外壁上设置有位移刻度线,所述刻度线用于确定球囊的位移。

13、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述刻痕球囊内腔中的电极对套设于所述第二内管的外壁上;

14、所述电极对包括正电极和负电极且,所述正电极和所述负电极之间具有可产生等离子体电弧间隙。

15、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述电极对的正电极和负电极均为环形结构,所述正电极和所述负电极均套设于所述第二内管的外壁上,且沿所述第二内管的轴向间隔分开以形成所述电弧间隙;或者,

16、所述正电极和所述负电极均为半环形结构,相互对应套设于所述第二内管的外壁上,且沿所述第二内管的径向间隔分开以形成所述电弧间隙。

17、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述电极对为多个,且各个所述电极对沿所述第二内管的轴向方向间隔分布于所述第二内管的外壁上。

18、可选地,在上述双球囊扩张导管中,套设于所述第二内管外壁的所述电极对的正电极和负电极均为螺旋结构,套设于所述第二内管的外壁,且所述正电极和所述负电极间隔分开以形成所述电弧间隙。

19、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述刻痕球囊的外表面折叠形成有折叠翼,所述折叠翼为封闭腔体结构,所述折叠翼的第一端连通于所述刻痕球囊的内腔,第二端逐渐远离所述刻痕球囊的球囊基体,且所述折叠翼与所述球囊基体之间形成有用于放置所述刻痕丝的容纳空间。

20、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述刻痕丝为多个,且间隔分布于所述球囊基体的外壁;

21、所述折叠翼的数量与所述刻痕丝的数量相同,且各个所述折叠翼与所述刻痕丝一一对应。

22、可选地,在上述双球囊扩张导管中,所述折叠翼靠近所述球囊基体的第一折叠面和远离所述球囊基体的第二折叠面均为弧面,且所述第二折叠面的弧心与所述球囊基体的中心相同,各个所述折叠翼的所述第二折叠面的半径相同。

23、本实用新型提供的一种双球囊扩张导管在被输送到血管病变部位置后,超声球囊被充盈扩张贴合于血管壁,然后开启电源,超声球囊的电极对与扩充介质发生液电效应产生超声波,进而对血管壁的钙化斑块进行冲击粉碎。而后,位于超声球囊后端的刻痕球囊再次被输送到病变部,被扩充介质填充扩张,而位于外壁的刻痕丝与血管内壁相贴合,以对病变部位施加压力扩张血管、对病变部位释放药物或者安放支架。

24、与现有技术相比,本实用新型提供的双球囊扩张导管,首先以超声波形式对钙化斑块冲击粉碎,然后刻痕丝可以较小的压力作用于病变部位,从而显著降低了单纯以机械式对血管钙化斑块的撕裂治疗过程中,对血管壁造成较大的损伤,极大提高了钙化斑块粉碎治疗及血管的扩张效果。

技术特征:

1.一种双球囊扩张导管,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述导管(100)包括外管(130)、第一内管(140)和第二内管(150);

3.根据权利要求2所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述导管(100)的外壁上设置有位移的刻度线(160),所述刻度线(160)用于确定所述刻痕球囊(200)和所述超声球囊(300)的位移。

4.根据权利要求2所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述超声球囊(300)内腔中的电极对(400)套设于所述第二内管(150)的外壁上;

5.根据权利要求4所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述正电极(410)和所述负电极(420)均为环形结构,所述正电极(410)和所述负电极(420)均套设于所述第二内管(150)的外壁上,且沿所述第二内管(150)的轴向间隔分开以形成所述电弧间隙(430);或者,

6.根据权利要求5所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述电极对(400)为多个,且各个所述电极对(400)沿所述第二内管(150)的轴向方向间隔分布于所述第二内管(150)的外壁上。

7.根据权利要求4所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述正电极(410)和所述负电极(420)均为螺旋结构,套设于所述第二内管(150)的外壁,且所述正电极(410)和所述负电极(420)间隔分开以形成所述电弧间隙(430)。

8.根据权利要求1所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述刻痕球囊(200)的外表面折叠形成有折叠翼(220),所述折叠翼(220)为封闭腔体结构,所述折叠翼(220)的第一端(221)连通于所述刻痕球囊(200)的内腔,第二端(222)逐渐远离所述刻痕球囊(200)的球囊基体(230),且所述折叠翼(220)与所述球囊基体(230)之间形成有用于放置所述刻痕丝(210)的容纳空间(240)。

9.根据权利要求8所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述刻痕丝(210)为多个且间隔分布于所述球囊基体(230)的外壁;

10.根据权利要求9所述的双球囊扩张导管,其特征在于,所述折叠翼(220)靠近所述球囊基体(230)的第一折叠面(223)和远离所述球囊基体(230)的第二折叠面(224)均为弧面,且所述第二折叠面(224)的弧心与所述球囊基体(230)的中心相同,各个所述折叠翼(220)的所述第二折叠面(224)的半径相同。

技术总结

本技术公开的双球囊扩张导管包括:导管,为内部有第一腔道和第二腔道的腔体结构,且靠近导管进入血管端,沿推送方向依次间隔有刻痕球囊和超声球囊;刻痕球囊,为内部有用于容纳扩充介质的腔体结构,外壁有刻痕丝,且刻痕球囊与第一腔道连通;超声球囊,为有用于容纳电极对的腔体结构,电极与扩充介质产生超声波,且超声球囊与第二腔道连通;充液装置,连通第一腔道和第二腔道,输送扩充介质;电源装置,通过导线连接电极对,提供电能。与现有技术相比,本技术公开的双球囊扩张导管先以超声波形式对钙化斑块粉碎,再以较小的压力对血管扩张,从而减小了仅以机械式对血管壁造成的影响,提高了钙化斑块粉碎治疗及血管的扩张效果。

技术研发人员:翁玉麟,居彬,吴欣怡,牛冬子

受保护的技术使用者:鼎科医疗技术(苏州)有限公司

技术研发日:20230316

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!