一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统的制作方法

本技术属于碳纤维生产,更具体地说,是涉及一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统。

背景技术:

1、碳纤维是含碳量高于92%的无机高分子纤维,是一种高强度和模量的耐高温纤维,为化纤的高端品种。其中含碳量高于99%的称石墨纤维,用碳纤维复合的工程材料优于金属材料,其抗拉强度高于钢材的3-4倍,耐疲劳高2倍,重量比钢材轻3-4倍,热膨胀小4-5倍。其特性有高硬度,高强度,重量轻,高耐化学性,耐高温和低的热膨胀。碳纤维被广泛应用于航天航空、高速轨道交通、体育用品、化工机械、电力设施、纺织机械等领域。

2、在碳纤维工业生产的后处理工艺过程中,较为影响碳纤维碳化处理效果及性能的关键装置之一为碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,而其碳纤维表面处理系统性能影响尤为显著。保持后处理用表面处理系统或体系中的导电性能稳定性是提高碳纤维性能的核心技术,所以,后处理用表面处理系统控制的稳定性是控制性能直接影响碳纤维工业生产的性能指标。

3、由上述可知,实现效果较优的碳纤维后处理用表面处理系统电导率稳定性,减少人工和人为影响,是有效优化碳纤维工业生产的性能指标的必要的技术改进。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题是提供一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,电导率稳定,生产工艺稳定,提高了碳纤维品质和质量。

2、为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:

3、一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,包括:

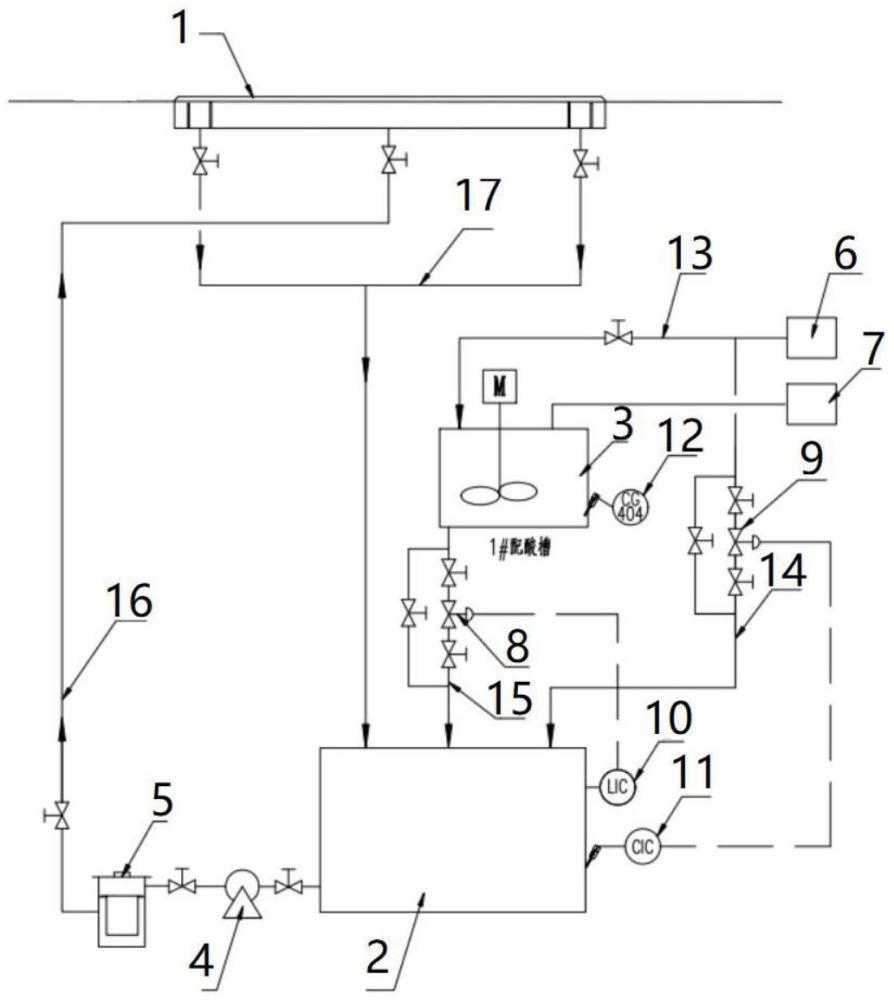

4、电解槽、中间储槽、搅拌配料槽、输送泵、脱盐水、碱性物料、第二导电率仪,第一管道、第三管道、第四管道、第五管道;

5、所述第二导电率仪与所述搅拌配料槽连接,所述脱盐水通过所述第一管道进入所述搅拌配料槽,所述碱性物料通过管道进入所述配料槽后与所述脱盐水搅拌均匀形成电解液,所述电解液通过所述第三管道进入所述中间储槽,所述中间储槽内的电解液通过输送泵经所述第四管道进入所述电解槽,所述电解槽内的电解液溢流液体通过溢流口经所述第五管道返回至所述中间储槽。

6、优选地,在所述第四管道上还串联连接过滤器,所述中间储槽内的电解液流出后先经所述过滤器过滤,再由所述输送泵送入所述电解槽。

7、优选地,在所述中间储槽上连接有液位计,在所述第三管道上连接有第一气动开关阀,所述第一气动开关阀与所述液位计电连接。

8、优选地,在所述中间储槽上连接有第一导电率仪,在所述第一管道与所述中间储槽之间连接有第二管道,在所述第二管道上连接有第二气动开关阀,所述第二气动开关阀与所述第一导电率仪电连接。

9、采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本实用新型可以有效控制碳纤维后处理表面处理过程中碳纤维后处理用表面处理系统的电导率稳定性,进而提高碳纤维生产设备及产品性能指标。该自动化控制系统在设备运行状态,表面处理系统电导率稳定,减少人工和人为影响,达到预期的设计目标要求,保证了碳纤维后处理表面处理的溶液电导率稳定,生产工艺稳定,提高了碳纤维品质和质量。

技术特征:

1.一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,其特征在于,在所述第四管道(16)上还串联连接过滤器(5),所述中间储槽(2)内的电解液流出后先经所述过滤器(5)过滤,再由所述输送泵(4)送入所述电解槽(1)。

3.根据权利要求1所述的一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,其特征在于,在所述中间储槽(2)上连接有液位计(10),在所述第三管道(15)上连接有第一气动开关阀(8),所述第一气动开关阀(8)与所述液位计(10)电连接。

4.根据权利要求1所述的一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,其特征在于,在所述中间储槽(2)上连接有第一导电率仪(11),在所述第一管道(13)与所述中间储槽(2)之间连接有第二管道(14),在所述第二管道(14)上连接有第二气动开关阀(9),所述第二气动开关阀(9)与所述第一导电率仪(11)电连接。

技术总结

本技术公开了一种碳纤维后处理用表面处理自动化控制系统,涉及技术领域碳纤维生产。包括电解槽、中间储槽、搅拌配料槽、输送泵、脱盐水、碱性物料、第二导电率仪,第一管道、第三管道、第四管道、第五管道;第二导电率仪与搅拌配料槽连接,脱盐水通过第一管道进入搅拌配料槽,碱性物料通过管道进入配料槽后与脱盐水搅拌均匀形成电解液,电解液通过第三管道进入中间储槽,中间储槽内的电解液通过输送泵经第四管道进入电解槽,电解槽内的电解液溢流液体通过溢流口经第五管道返回至中间储槽。本技术可以有效控制碳纤维后处理表面处理过程中碳纤维后处理用表面处理系统的电导率稳定性,减少人工和人为影响,达到预期的设计目标要求。

技术研发人员:储传民,林康,杨平,田甲由

受保护的技术使用者:中复神鹰碳纤维股份有限公司

技术研发日:20230404

技术公布日:2024/1/22

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!