一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构的制作方法

本技术涉及一种包柱牛腿结构,具体是指一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构。

背景技术:

1、目前,很多建筑会在其空间内进行相应的平台搭建,比如阶梯状钢结构平台搭建,尔后,在根据使用需求于阶梯状钢结构平台上进行整排的座椅安装,以形成阶梯式座位等。现有的阶梯状钢结构平台一般包含多组倾斜设置的主钢梁,每组对应的主钢梁之间分别呈阶梯状横向固接有多个相应的横梁,再将阶梯状平台主体固定装置在所述横梁上以形成相应的阶梯状钢结构平台。

2、为实现主钢梁的稳定安装,其上下端部一般水平设置有相应的承接部,尔后,再通过相应的支撑牛腿有效对该承接部进行固定支撑。为提高空间利用率、以及节约成本,现有的支撑牛腿的承重物多为原有建筑的混凝土框架柱,而支撑牛腿的梁托部(梁支座)则通过外部衔接件固定到原有建筑的混凝土框架柱上。如专利号cn202022033574.2所公开的实用新型专利一种“既有厂房采用穿墙螺栓固定钢筋混凝土柱新增牛腿组合件”所公开的技术方案,通过穿墙螺栓将新增牛腿组合件,即梁托部分固定到原有建筑的混凝土框架柱上,以形成支撑牛腿。这样的支撑牛腿结构在实际使用时存在一个明显的缺陷是:新增牛腿组合件,即梁托部分的受力完全通过穿墙螺栓转移到原有建筑的混凝土框架柱上。一来,新增牛腿组合件,即梁托部分的支撑受力能力难以得到有效保证;二来,易在几个穿墙螺栓的连接处形成应力集中,从而会对原有建筑的混凝土框架柱的结构稳定性造成较大的破坏。

3、因此,设计一款既能够有效提升新增梁托部分的支撑受力能力,从而提升其支撑效果;且能够有效降低新增梁托部分对原有建筑的混凝土框架柱的结构稳定性的破坏程度的设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构是本实用新型的研究目的。

技术实现思路

1、针对上述现有技术存在的技术问题,本实用新型在于提供一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,该设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构能够有效解决上述现有技术存在的技术问题。

2、本实用新型的技术方案是:

3、一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,包括

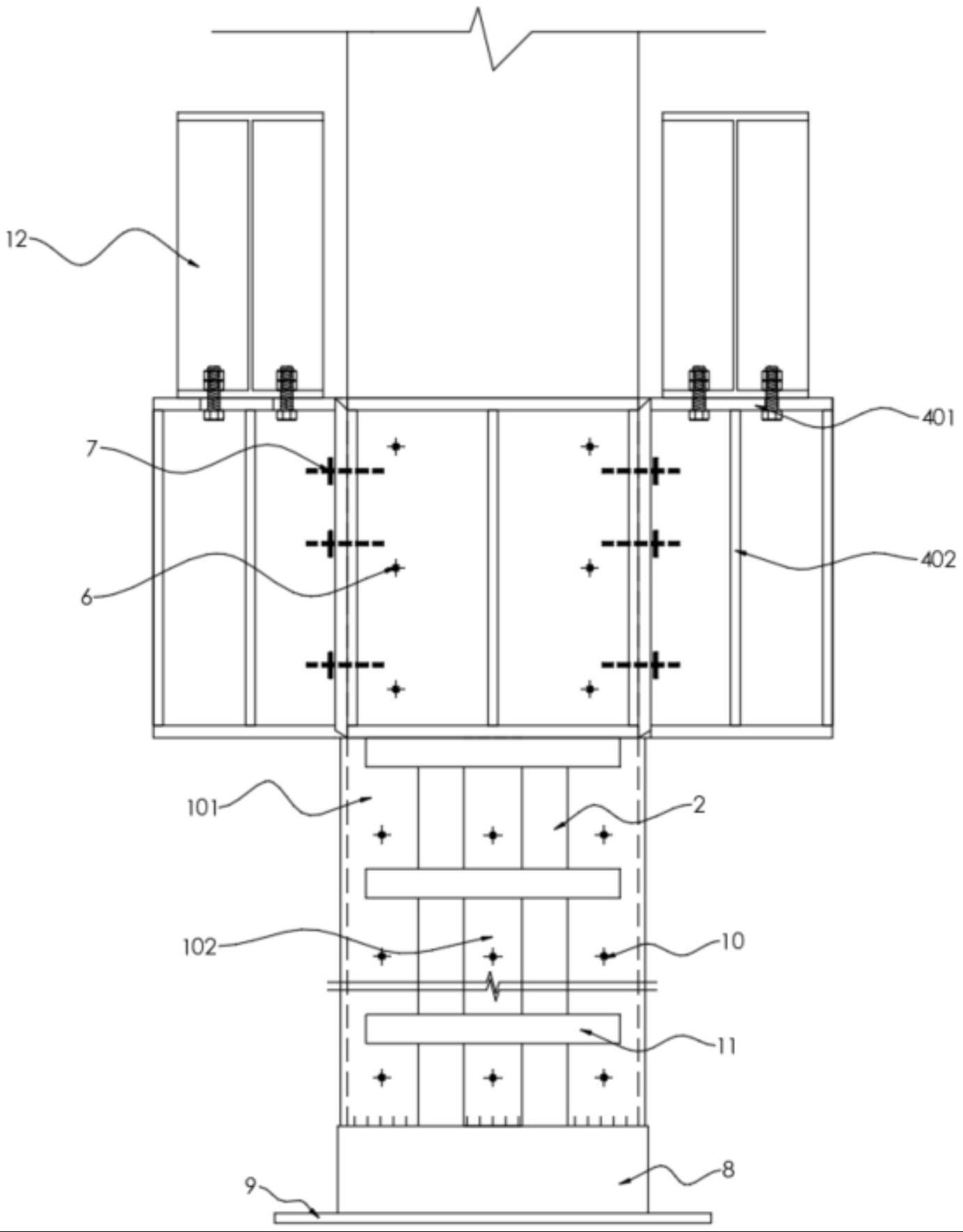

4、支撑框架,包含固定装置于混凝土框架柱的四个边角处的四个支撑角钢,相邻两个支撑角钢之间的混凝土框架柱上还分别固定装置有相应的支撑板;

5、固定骨架,固定套接于所述支撑框架上侧的混凝土框架柱上,所述固定骨架的底部抵接到所述支撑角钢、以及支撑板的上端部;

6、固定支撑部,固接于所述固定骨架的左右两侧,所述固定支撑部包含一组上下设置的固定支撑板,所述固定支撑板之间分别固接有相应的第一加强筋机构;

7、固定牵拉部,固接于所述固定骨架的前后两侧,所述固定牵拉部包含一组上下设置的固定牵拉板,所述固定牵拉板之间分别固接有相应的第二加强筋机构,且所述固定牵拉板的两侧分别固接到相应的固定支撑板的前后两侧。

8、所述固定骨架的前后两侧分别通过若干排纵向设置的第一化学锚栓固定连接到所述混凝土框架柱上,同一排第一化学锚栓的个数均不少于三个,且相邻两个第一化学锚栓之间的间距相同设置;所述固定骨架的左右两侧分别通过若干排纵向设置的第二化学锚栓固定连接到所述混凝土框架柱上,同一排第二化学锚栓的个数均不少于三个,且相邻两个第二化学锚栓之间的间距从上往下逐步递增设置。

9、所述第一化学锚栓与第二化学锚栓之间分别交错设置。

10、所述固定骨架是由四个固定骨架板相互焊接组成。

11、所述固定牵拉板的宽度小于所述固定支撑板的宽度,且所述固定牵拉板的两侧分别呈斜面状设置并通过焊接方式固接到所述固定支撑板上。

12、所述第一加强筋机构和第二加强筋机构分别由若干个纵横交错的加强筋板组成,所述加强筋板的衔接处、加强筋板与固定支撑板的连接处、加强筋板与固定牵拉板的连接处、以及所述加强筋板与固定骨架的连接处分别通过焊接方式进行固接。

13、所述支撑框架下侧的混凝土框架柱的外围固定围设有一圈相应的支撑底框,所述支撑底框是由四个支撑底板两两焊接组成,所述支撑框架的支撑角钢、以及支撑板的底端部分别抵接到所述支撑底框的支撑底板上。

14、所述支撑底板的底部分别呈l形向外固接有相应的垫板,所述垫板的底面抵接到相应的地面上。

15、所述支撑角钢、以及支撑板分别通过多个相应的第三化学锚栓固定装置到所述混凝土框架柱上。

16、相邻两个支撑角钢、以及对应的支撑板之间分别按间隔横向固定焊接有相应的条状衔接板。

17、本实用新型的优点:

18、1)本实用新型设置有支撑框架,并设置有固定骨架,固定骨架固定套接于所述支撑框架上侧的混凝土框架柱上,且其底部抵接到所述支撑框架的支撑角钢、以及支撑板的上端部。使用过程中,主要通过固定支撑部对外界主梁进行支撑,固定支撑部的支撑受力经固定骨架转移到混凝土框架柱的四侧,并将部分支撑受力分散至支撑框架的支撑角钢、以及支撑板上,从而既能够有效提升新增梁托部分(固定支撑部)的支撑受力能力,且能够有效降低新增梁托部分(固定支撑部)对原有建筑的混凝土框架柱的结构稳定性的破坏程度。

19、2)在此基础上,本实用新型进一步增设有固定牵拉部,其固接于固定骨架的前后两侧,固定牵拉部的固定牵拉板的两侧分别固接到固定支撑部的固定支撑板的前后两侧。在固定牵拉板的作用下,既能够提升固定支撑部的固定效果,且能够进一步将其受力部分分散到混凝土框架柱的前后侧、以及混凝土框架柱前后侧的支撑角钢和支撑板上,从而进一步提升新增梁托部分(固定支撑部)的支撑受力能力,以及进一步有效降低新增梁托部分(固定支撑部)对原有建筑的混凝土框架柱的结构稳定性的破坏程度。

20、3)本实用新型的固定骨架的前后两侧分别通过若干排纵向设置的第一化学锚栓固定连接到混凝土框架柱上,相邻两个第一化学锚栓之间的间距相同设置,以确保固定骨架的前后两侧能够将受力均匀分散到混凝土框架柱上。

21、而固定骨架的左右两侧则分别通过若干排纵向设置的第二化学锚栓固定连接到混凝土框架柱上,相邻两个第二化学锚栓之间的间距从上往下逐步递增设置。一来,能够将固定骨架的左右两侧的受力点更加集中在靠近固定支撑部上侧,以提升对外界主梁的支撑效果;二来,则能够使第一化学锚栓与第二化学锚栓之间分别交错设置,从而将支撑受力更加均匀的分散至混凝土框架柱上,以进一步提升新增梁托部分(固定支撑部)的支撑受力能力,以及进一步有效降低新增梁托部分(固定支撑部)对原有建筑的混凝土框架柱的结构稳定性的破坏程度。

22、4)本实用新型的支撑框架下侧的混凝土框架柱的外围固定围设有一圈相应的支撑底框,支撑框架的支撑角钢、以及支撑板的底端部分别抵接到支撑底框的支撑底板上;且支撑底板的底部分别呈l形向外固接有相应的垫板。在支撑底框的作用下,可提升支撑框架与地面的接触面积,从而明显提升支撑框架对固定骨架的支撑稳定性。

技术特征:

1.一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述固定骨架(3)的前后两侧分别通过若干排纵向设置的第一化学锚栓(6)固定连接到所述混凝土框架柱(2)上,同一排第一化学锚栓(6)的个数均不少于三个,且相邻两个第一化学锚栓(6)之间的间距相同设置;所述固定骨架(3)的左右两侧分别通过若干排纵向设置的第二化学锚栓(7)固定连接到所述混凝土框架柱(2)上,同一排第二化学锚栓(7)的个数均不少于三个,且相邻两个第二化学锚栓(7)之间的间距从上往下逐步递增设置。

3.根据权利要求2所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述第一化学锚栓(6)与第二化学锚栓(7)之间分别交错设置。

4.根据权利要求1所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述固定骨架(3)是由四个固定骨架板相互焊接组成。

5.根据权利要求1所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述固定牵拉板(501)的宽度小于所述固定支撑板(401)的宽度,且所述固定牵拉板(501)的两侧分别呈斜面状设置并通过焊接方式固接到所述固定支撑板(401)上。

6.根据权利要求1所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述第一加强筋机构(402)和第二加强筋机构(502)分别由若干个纵横交错的加强筋板组成,所述加强筋板的衔接处、加强筋板与固定支撑板(401)的连接处、加强筋板与固定牵拉板(501)的连接处、以及所述加强筋板与固定骨架(3)的连接处分别通过焊接方式进行固接。

7.根据权利要求1所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述支撑框架(1)下侧的混凝土框架柱(2)的外围固定围设有一圈相应的支撑底框(8),所述支撑底框(8)是由四个支撑底板两两焊接组成,所述支撑框架(1)的支撑角钢(101)、以及支撑板(102)的底端部分别抵接到所述支撑底框(8)的支撑底板上。

8.根据权利要求7所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述支撑底板的底部分别呈l形向外固接有相应的垫板(9),所述垫板(9)的底面抵接到相应的地面上。

9.根据权利要求1所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:所述支撑角钢(101)、以及支撑板(102)分别通过多个相应的第三化学锚栓(10)固定装置到所述混凝土框架柱(2)上。

10.根据权利要求9所述的一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,其特征在于:相邻两个支撑角钢(101)、以及对应的支撑板(102)之间分别按间隔横向固定焊接有相应的条状衔接板(11)。

技术总结

本技术涉及一种设置于混凝土框架柱上的包柱牛腿结构,包括支撑框架,包含固定装置于混凝土框架柱的四个边角处的四个支撑角钢,相邻两个支撑角钢之间的混凝土框架柱上还分别固定装置有支撑板;固定骨架,固定套接于混凝土框架柱上,所述固定骨架的底部抵接到所述支撑框架的上端部;固定支撑部,固接于所述固定骨架的左右两侧,所述固定支撑部包含一组上下设置的固定支撑板;固定牵拉部,固接于所述固定骨架的前后两侧,所述固定牵拉部包含一组上下设置的固定牵拉板,所述固定牵拉板的两侧分别固接到相应的固定支撑板的前后两侧。本技术能够有效提升新增梁托部分的支撑受力能力和降低对原有建筑的混凝土框架柱的结构稳定性的破坏程度。

技术研发人员:宿志勇,林志江,沈科圣,刘玲玲,张宏元,杨煌

受保护的技术使用者:厦门特房国际设计股份有限公司

技术研发日:20221109

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!