一种基于UHPC的新型叠合楼板

本技术属于装配式建筑,具体涉及一种基于uhpc的新型叠合楼板。

背景技术:

1、混凝土叠合板作为装配整体式混凝土结构的重要组成部品构件,具有整体性好、施工速度快、节约模板和大幅提升建筑预制率与装配率等优点。但在实际工程中,传统的混凝土叠合板因其自重较大,在过高的建筑结构中,自重反而影响了结构自身的抗震性能,混凝土叠合板自身的重量也导致运输与吊装成本过高;与此同时,蒸压加气混凝土具有的轻质、隔音隔热等功能,但由于蒸压加气混凝土强度较低,所以多用作墙板使用。两者的材料特性在一定程度上限制了装配式建筑的推广,在材料上仍然以传统的普通混凝土为主。

2、为解决上述问题,已有研究提出利用配有桁架筋的水泥纤维板做楼承板,后浇普通混凝土制成楼板。但仍存在如下问题:一是水泥纤维板与钢筋桁架需要大量的连接件进行连接,耗时耗力;二是虽然楼承板材质轻量化,但其后的工序浇普通混凝土,仍然不能解决制成的楼板自重过大的问题。

技术实现思路

1、为了解决现有技术中存在的上述问题,本实用新型提供了一种基于uhpc的新型叠合楼板。本实用新型要解决的技术问题通过以下技术方案实现:

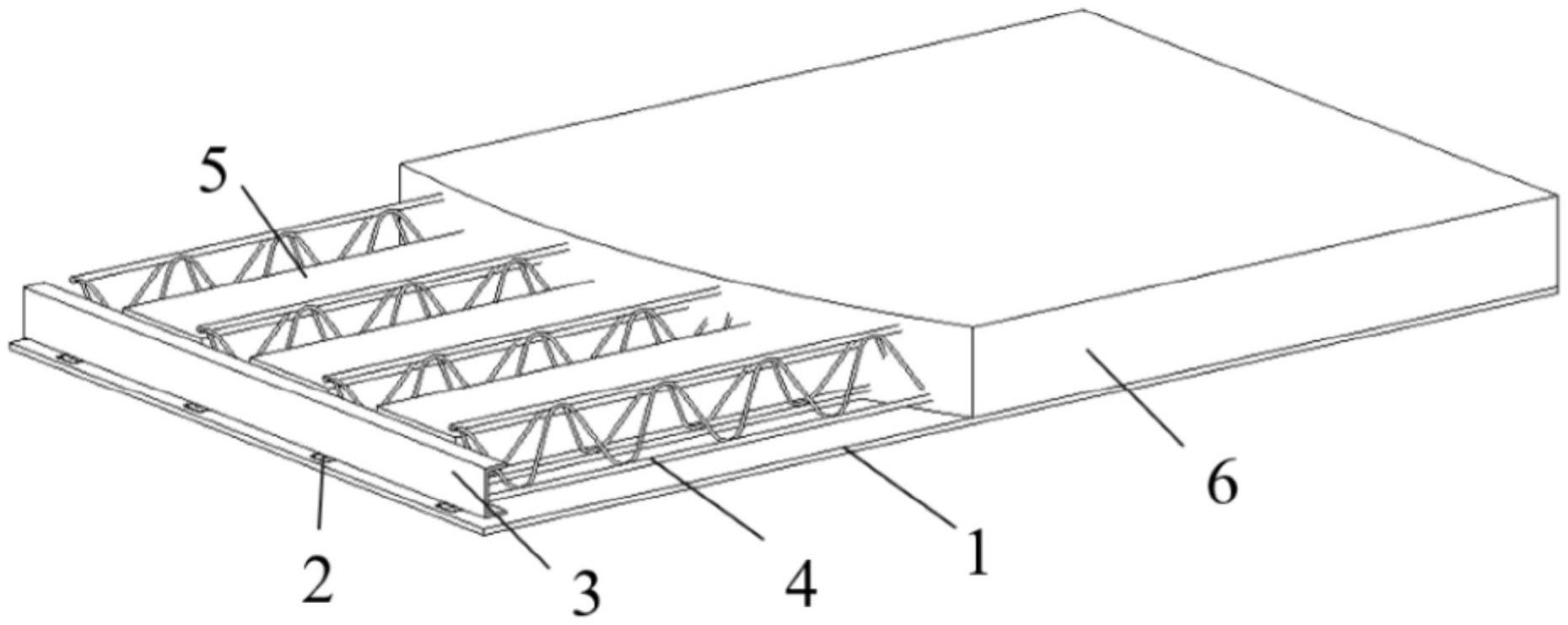

2、本实用新型提供了一种基于uhpc的新型叠合楼板,包括预制底层、预制夹层和后浇混凝土层;

3、其中,所述预制底层采用uhpc板,所述uhpc板的宽边位置处间隔预埋有若干预埋螺栓;

4、所述预制夹层预埋于所述预制底层内,在将所述预制夹层装配在所述uhpc板上后浇筑所述后浇混凝土层形成叠合楼板;

5、所述预制夹层包括槽钢、若干蒸压加气混凝土砌块和若干桁架钢筋;

6、两个所述槽钢对称设置在所述uhpc板上表面宽边位置处,并通过所述若干预埋螺栓与所述uhpc板固定连接;所述若干桁架钢筋沿长边方向平行间隔设置在所述uhpc板上,所述若干桁架钢筋两端分别连接所述槽钢的下翼缘上侧;所述若干蒸压加气混凝土砌块放置在所述uhpc板上,分别位于所述若干桁架钢筋的间隔中。

7、在本实用新型的一个实施例中,所述桁架钢筋与所述槽钢垂直设置。

8、在本实用新型的一个实施例中,所述槽钢的下翼缘上侧与所述uhpc板上表面的距离大于或等于15毫米。

9、在本实用新型的一个实施例中,所述蒸压加气混凝土砌块的厚度小于或等于所述桁架钢筋的高度的二分之一。

10、在本实用新型的一个实施例中,所述槽钢的外轮廓边缘距离相应所述uhpc板的宽边边缘及长边边缘的距离均大于或等于15毫米。

11、与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

12、本实用新型的基于uhpc的新型叠合楼板,采用uhpc做底板,避免了在传统的混凝土屋面板浇筑过程中,预支底部模板的步骤,有效减少现场施工的工作量。采用蒸压加气混凝土砌块作为楼板的填充,增加了楼承板中绿色建材的使用,既发挥了轻质的加气混凝土的保温隔热、隔音的优势,还在一定程度上减轻了楼板的自重,使预制构件轻量化,提升了结构的抗震性能。使用两侧槽钢弥补了加气混凝土在强度上的不足,同时通过在两侧槽钢焊接桁架钢筋来代替单纯的桁架钢筋连接件,减少了楼承板连接件的使用。

13、上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

技术特征:

1.一种基于uhpc的新型叠合楼板,其特征在于,包括预制底层、预制夹层和后浇混凝土层(6);

2.根据权利要求1所述的基于uhpc的新型叠合楼板,其特征在于,所述桁架钢筋(4)与所述槽钢(3)垂直设置。

3.根据权利要求1所述的基于uhpc的新型叠合楼板,其特征在于,所述槽钢(3)的下翼缘上侧与所述uhpc板(1)上表面的距离大于或等于15毫米。

4.根据权利要求1所述的基于uhpc的新型叠合楼板,其特征在于,所述蒸压加气混凝土砌块(5)的厚度小于或等于所述桁架钢筋(4)的高度的二分之一。

5.根据权利要求1所述的基于uhpc的新型叠合楼板,其特征在于,所述槽钢(3)的外轮廓边缘距离相应所述uhpc板(1)的宽边边缘及长边边缘的距离均大于或等于15毫米。

技术总结

本技术涉及一种基于UHPC的新型叠合楼板包括预制底层、预制夹层和后浇混凝土层;预制底层采用UHPC板,UHPC板的宽边位置处间隔预埋有若干预埋螺栓;预制夹层预埋于预制底层内,在将预制夹层装配在UHPC板上后浇筑后浇混凝土层形成叠合楼板。本技术采用UHPC做底板,避免了在传统的混凝土屋面板浇筑过程中,预支底部模板的步骤,采用蒸压加气混凝土砌块作为楼板的填充,既发挥了轻质的加气混凝土的保温隔热、隔音的优势,还在一定程度上减轻了楼板的自重,提升了结构的抗震性能。

技术研发人员:黄炜,王智鹏,权文立,苗欣蔚,陈卓,王莽,张瑞康

受保护的技术使用者:西安建筑科技大学

技术研发日:20221209

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!