一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造的制作方法

本技术属于地下空间开发领域,尤其涉及一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造。

背景技术:

1、一方面,随着城市建设对地下空间开发需求的增长,地下空间呈现出平面尺度大、开挖深度深的趋势。这其中不乏出现在现有地下室基础上进行加层改造的城市旧改工程,而大量旧改工程中,由于地下室增层需要基坑开挖深度更深,导致原支护结构无法满足开挖要求。为满足更深的地下空间开发,目前行业常规做法是将原地下室周边的支护结构予以清障拆除,清障工程不仅大大增加建设周期、增加建设投资,而且拆除后的支护结构作为废弃物造成大量的资源浪费,废弃物的处置在一定程度上也存在污染环境的风险。

2、另一方面,一些建设工期紧的新建工程,支护结构往往在新建地库挖深和轮廓大致确定后先行施工完成,但在支护结构完成后,建筑地下室却出现加层加深的情况,导致已完成的支护桩无法满足更深基坑的开挖。对于类似问题,工程中更多的选择对已施工完成的支护桩予以清障拆除,并在废桩附近重新施工满足地下室加层开挖的支护桩。废桩的处置以及新增支护桩的增加,无疑增加了工程投资,造成资源浪费。

3、因此在保留原支护桩的前提下,如何充分利用其作为基坑支护桩体系的一部分,通过变废为宝,可大大节省工程投入成本、同时减少不必要的资源浪费,对社会效益也十份显著。

技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造。该构造解决了原支护桩因嵌固深度不足无法满足基坑开挖要求而作为废桩处置,可充分保留原支护桩并利用原支护桩作为支护体系的一部分,通过新增支护桩桩顶落低设置减少新增支护桩有效桩长,减少工程投入。

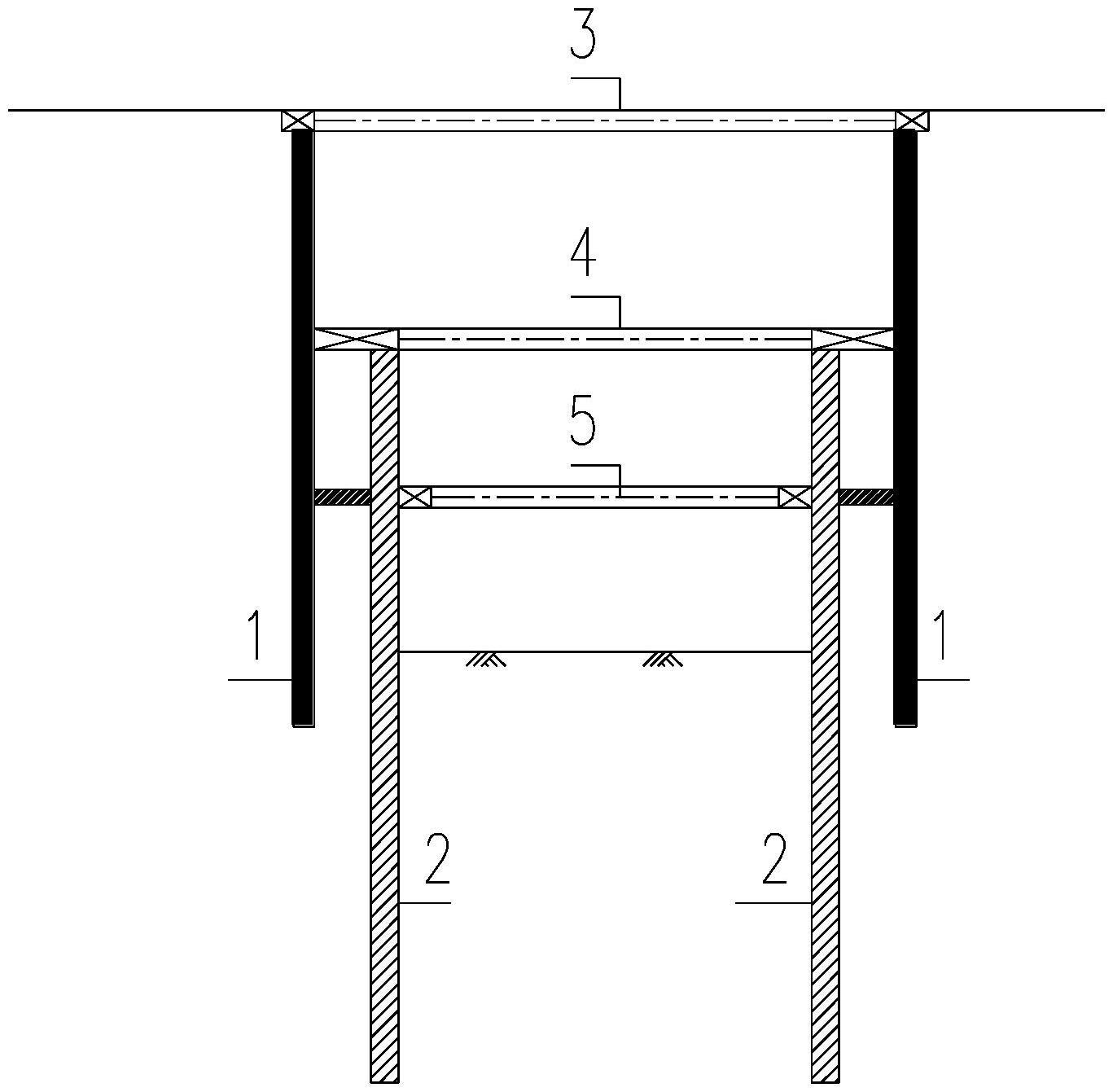

2、技术方案为:一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造,包括原支护桩,在原支护桩的内侧设置新增支护桩;新增支护桩的桩顶低于所原支护桩的桩顶,连接各原支护桩的第一道支撑梁设置于原支护桩的桩顶标高位置;在新增支护桩的桩顶设置第二道支撑,第二道支撑包括第二道支撑梁与压顶圈梁,压顶圈梁与原支护桩在水平方向顶紧连接;第二道支撑梁连接两端的新增支护桩。作为优化,可在压顶圈梁上留设取土口。

3、基于上述技术特征:在第二道支撑的下方设置第三道支撑,第三道支撑包括第三道支撑梁、围檩圈梁和传力带;围檩圈梁设置在新增支护桩的内侧,第三道支撑梁通过围檩圈梁与新增支护桩连接;传力带设置在第三道支撑梁的标高位置,连接新增支护桩和原支护桩。作为优化,可在压顶圈梁和第三道支撑的传力带留设取土口。

4、基于上述技术特征:在第三道支撑以下的各道支撑设置与第三道支撑的设置相同,直至基坑开挖结束。作为优化,可在压顶圈梁、第三道支撑及以下的各道支撑的传力带上留设取土口。

5、本实用新型的基本构思是:区别于常规工程将原支护桩废弃清障后重新设置支护桩的做法,本实用新型采用保留原支护桩基础上在其内侧新增支护桩,新增支护桩桩顶可根据原支护桩桩长与基坑挖深的要求落低设置,将第一道支撑梁仍设置于原支护桩桩顶标高位置,充分利用原支护桩作为原设计挖深的支护桩体系,当基坑开挖深度超过原支护桩设计挖深时,在新增支护桩桩顶设置第二道支撑梁与压顶圈梁,压顶圈梁与原支护桩在水平方向顶紧,将原支护桩外侧水土压力通过压顶圈梁传递至新增支护桩和第二道支撑梁上,实现原支护桩与行政支护桩协同受力。随着基坑继续向下开挖,根据计算需要,在新增支护桩内侧可设置第三道支撑梁和围檩圈梁,并于第三道支撑梁标高位置在新增支护桩与原支护桩之间设置传力带,实现原支护桩与新增支护桩协同受力。以此类推,结合开挖需要可在第三道支撑梁以下设置支撑梁,直至基坑开挖结束。

6、为实现将原支护桩与新增支护桩之间的留土挖除,在第二道支撑压顶圈梁及下方各道支撑的传力带留设取土口,方便取土。

7、采用在原支护桩内侧新增支护桩,新增支护桩桩顶落低设置,原支护桩仍可满足原设计挖深的开挖需要,充分发挥其支护作用,在基坑开挖深度超过原支护桩设计挖深后,新增支护桩通过其上方设置压顶圈梁与原支护桩顶紧后可实现协同受力,随着基坑继续向下开挖,可在新增支护桩深处继续设置支撑梁,并于支撑梁标高位置在原支护桩与新增支护桩之间设置传力带,实现原支护桩与新增支护桩协同受力共同承担基坑外侧水土压力。

8、利用常规废弃的原支护桩承担其受力允许范围内的基坑开挖,通过新增支护桩桩顶落低设置可减少新增支护桩的有效长度以降低新增支护桩的成本,在开挖深度超过原支护桩设计挖深时,可通过新增支护桩设置压顶圈梁与原支护桩实现共同受力,并通过深部设置多道支撑梁与传力带,可满足更大挖深的基坑开挖要求。通过上述技术手段“变废为宝”,充分利用原支护桩作为支护体系的一部分与新增支护桩实现协同受力,可大大节省工程投入成本、同时减少不必要的资源浪费,对社会效益也十份显著。

技术特征:

1.一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造,包括原支护桩(1),其特征在于:在所述原支护桩(1)的内侧设置新增支护桩(2);所述新增支护桩(2)的桩顶低于所述原支护桩(1)的桩顶,连接各所述原支护桩(1)的第一道支撑梁(3)设置于所述原支护桩(1)的桩顶标高位置;在所述新增支护桩(2)的桩顶设置第二道支撑,所述第二道支撑包括第二道支撑梁(4)与压顶圈梁(6),所述压顶圈梁(6)与所述原支护桩(1)在水平方向顶紧连接;所述第二道支撑梁(4)连接两端的所述新增支护桩(2)。

2.根据权利要求1所述的一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造,其特征在于:在所述第二道支撑的下方设置第三道支撑,所述第三道支撑包括第三道支撑梁(5)、围檩圈梁(7)和传力带(8);所述围檩圈梁(7)设置在所述新增支护桩(2)的内侧,所述第三道支撑梁(5)通过所述围檩圈梁(7)与所述新增支护桩(2)连接;所述传力带(8)设置在所述第三道支撑梁(5)的标高位置,连接所述新增支护桩(2)和所述原支护桩(1)。

3.根据权利要求2所述的一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造,其特征在于:在所述第三道支撑以下的各道支撑设置与所述第三道支撑的设置相同,直至基坑开挖结束。

4.根据权利要求1所述的一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造,其特征在于:在所述压顶圈梁(6)上留设取土口(9)。

5.根据权利要求2所述的一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造,其特征在于:在所述压顶圈梁(6)和所述第三道支撑的所述传力带(8)留设取土口(9)。

6.根据权利要求3所述的一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造,其特征在于:在所述压顶圈梁(6)、所述第三道支撑及以下的所述各道支撑的所述传力带(8)上留设取土口(9)。

技术总结

本技术属于地下空间开发领域的一种原支护桩嵌固深度不足条件下的支护加固构造。技术方案为:保留原支护桩后在其内侧新增支护桩,新增支护桩桩顶标高采用落低设置,将第一道支撑梁仍设置于原支护桩桩顶标高位置,当基坑开挖深度超过原支护桩设计挖深时,在新增支护桩桩顶设置第二道支撑梁与压顶圈梁。根据计算需要,在新增支护桩内侧设置第三道支撑梁和围檩圈梁,并于第三道支撑梁标高位置在新增支护桩与原支护桩之间设置传力带。以此类推,结合开挖需要可在第三道支撑梁以下继续设置支撑梁。该构造解决了原支护桩因嵌固深度不足无法满足基坑开挖要求而作为废桩处置,可充分保留原支护桩并利用原支护桩作为支护体系的一部分。

技术研发人员:刘慧明,黄怡,康继武,楼志军,胡耘,沈健,王卫东

受保护的技术使用者:华东建筑设计研究院有限公司

技术研发日:20221215

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!