一种多阶段抗震自复位支撑

本发明涉及建筑结构消能减震,更具体的说是涉及一种多阶段抗震自复位支撑。

背景技术:

1、在强地震作用下,结构构件往往通过塑性变形能力耗能,这使得结构在震后出现明显的残余变形,甚至有些建筑会由于较大的残余变形而不得不被拆除,因此控制结构的震后残余变形尤其重要。

2、传统的工程抗震用支撑构件来增强结构刚度,以减小建筑结构的层间位移角及加速度,消除或降低钢筋混凝土框架结构在地震作用下的残余变形和损坏。但在强震后,往往支撑构件会产生较大的不可恢复变形,不仅对建筑结构的安全性造成威胁,更给结构震后修复造成了巨大的经济代价和修复时间成本。

3、现有自复位支撑的复位装置常采用预应力筋、形状记忆合金,与碟形弹簧来实现复位。相较而言,预应力筋材料性能要求高,价格昂贵;预应力筋锚固工艺要求高;锚具往往需要专门设计;并且在实际使用中存在不可准确估量的预应力损耗。形状记忆合金在具有稳定复位能力的同时还具备一定的耗能能力,但其价格昂贵,使得自复位支撑的成本大大提高。采用碟簧作为自复位系统,不仅可大大简化预压力的施加工艺,并且无需专门的锚固措施。

4、因此,开发一种具有自复位功能及多级耗能的减震装置,形成一种兼具较强耗能能力与复位能力于一体的支撑,通过在各种支撑结构中应用该支撑形式进行减震加固,使该结构体系具有更强的耗能能力,对降低结构残余变形快速恢复正常使用状态具有重要的意义。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明提供了一种多阶段抗震自复位支撑,旨在解决上述背景技术中的问题,使自复位支撑具备良好的耗能能力和自复位能力,减小建筑结构的层间位移角及加速度,消除或降低钢筋混凝土框架结构在地震作用下的残余变形和损坏,并且在经历多次地震后仍然具有一定自复位能力。同时弥补传统的自复位支撑在震后修复时需更换整根支撑,工作难度大成本高,且结构复杂,不容易控制精度等不足。

2、为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

3、一种多阶段抗震自复位支撑,包括:

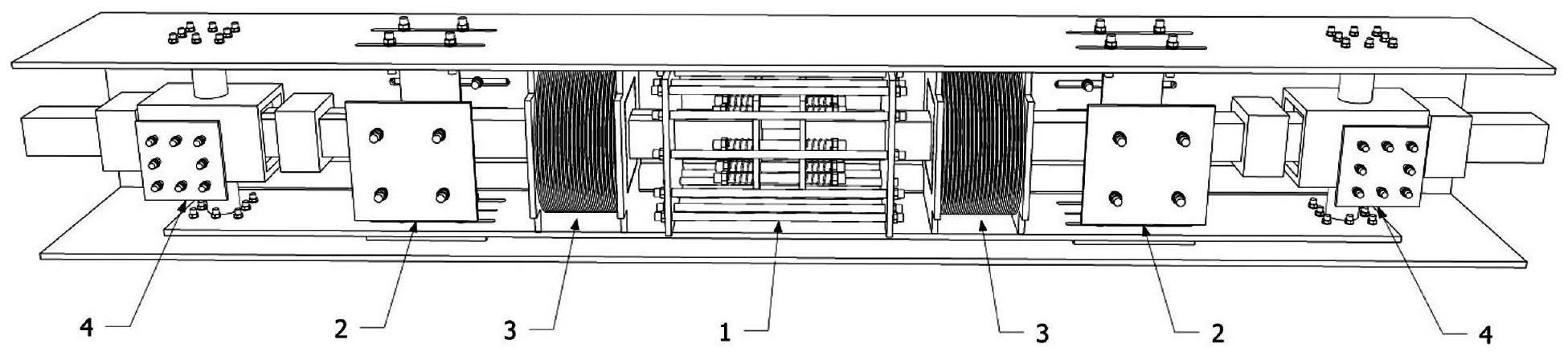

4、连接传力组件,包括外套管以及设置在所述外套管内的核心轴、端板、直接受力钢筋、储备钢筋和嵌板,所述核心轴、端板和嵌板均设有两个,两个所述核心轴同轴设置且相互间隔,两个所述核心轴相对的一端分别设置有一个所述端板,所述嵌板套设在所述核心轴上,且所述嵌板靠近所述端板,两个所述核心轴上的所述嵌板通过所述直接受力钢筋连接,所述端板上具有穿设孔,所述储备钢筋的两端分别穿过两个所述端板上的穿设孔,且在每个所述端板外侧的所述储备钢筋上套设有弹簧;

5、摩擦组件,每个所述核心轴上均设置有所述摩擦组件,用于将所述核心轴与所述外套管连接;

6、自复位组件,每个所述核心轴上靠近所述端板的一端均设置有所述自复位组件,用于将所述核心轴与所述摩擦组件连接。

7、根据本发明提供的多阶段抗震自复位支撑,所述摩擦组件包括摩擦件和摩擦板,所述摩擦板设置在所述外套管的内侧,所述摩擦板上具有沿其长度方向开设的槽孔,所述摩擦件贯穿所述槽孔,且所述摩擦件的一端与所述核心轴连接,另一端连接至所述外套管上设置的条形孔处,所述条形孔沿所述外套管的长度方向设置。

8、根据本发明提供的多阶段抗震自复位支撑,所述摩擦件包括第一连接板和第二连接板,所述第一连接板和第二连接板形成t型结构,所述第一连接板贯穿所述槽孔,所述第一连接板位于所述摩擦板外侧的一端与所述第二连接板连接,所述第二连接板连接至所述外套管上的条形孔处。

9、根据本发明提供的多阶段抗震自复位支撑,所述自复位组件包括碟簧、推板和挡板,所述推板和挡板均设有两个,且两个所述推板间隔的固定在所述核心轴上,所述挡板的中心具有通孔,所述挡板的外边缘与所述摩擦板连接,且所述推板位于所述通孔内,所述碟簧套设在两个所述推板之间的所述核心轴上。

10、根据本发明提供的多阶段抗震自复位支撑,还包括保护组件,每个所述核心轴上远离所述端板的一端均设置有所述保护组件,用于将所述摩擦组件与所述外套管连接。

11、根据本发明提供的多阶段抗震自复位支撑,所述保护组件包括受压保险锥、受拉保险锥和支点结,所述支点结套设在所述核心轴远离所述端板的一端,所述支点结与所述摩擦板连接,所述受压保险锥和受拉保险锥分别设置在所述支点结两侧的所述核心轴上,且所述受拉保险锥位于所述支点结靠近所述端板的一侧,所述受压保险锥和受拉保险锥的间距大于所述支点结的长度。

12、根据本发明提供的多阶段抗震自复位支撑,所述支点结包括固定管、护管、腿柱和顶板,所述固定管套设在所述核心轴上,所述护管套设在所述固定管的外壁上,且所述护管的长度大于所述固定管的长度,所述固定管的端部、护管和核心轴之间形成容纳腔,所述容纳腔的截面形状与所述受压保险锥和受拉保险锥的外轮廓相适配,以使所述受压保险锥和受拉保险锥能够伸入所述容纳腔内,所述腿柱与所述护管的外壁连接,所述顶板与所述腿柱远离所述护管的一端连接,且所述顶板同时与所述摩擦板和外套管连接。

13、根据本发明提供的多阶段抗震自复位支撑,所述摩擦板上具有预留孔,所述腿柱贯穿所述预留孔,所述顶板位于所述摩擦板与所述外套管之间,且所述摩擦板、顶板和外套管固定连接。

14、经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种多阶段抗震自复位支撑,本发明采用直接受力钢筋和储备钢筋相搭配的结构形式,保证了支撑构件在不同烈度的地震作用下,有不同的反映;使得在经历多次小震后,只有直接受力钢筋参与变形,储备钢筋仍然处于初始状态,在面对之后的大震时,支撑整体依旧具有很强的耗能能力;本发明还采用摩擦组件和自复位组件,多组件同时耗能,保证了支撑的充分耗能能力。

技术特征:

1.一种多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,所述摩擦组件包括摩擦件和摩擦板,所述摩擦板设置在所述外套管的内侧,所述摩擦板上具有沿其长度方向开设的槽孔,所述摩擦件贯穿所述槽孔,且所述摩擦件的一端与所述核心轴连接,另一端连接至所述外套管上设置的条形孔处,所述条形孔沿所述外套管的长度方向设置。

3.根据权利要求2所述的多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,所述摩擦件包括第一连接板和第二连接板,所述第一连接板和第二连接板形成t型结构,所述第一连接板贯穿所述槽孔,所述第一连接板位于所述摩擦板外侧的一端与所述第二连接板连接,所述第二连接板连接至所述外套管上的条形孔处。

4.根据权利要求2所述的多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,所述自复位组件包括碟簧、推板和挡板,所述推板和挡板均设有两个,且两个所述推板间隔的固定在所述核心轴上,所述挡板的中心具有通孔,所述挡板的外边缘与所述摩擦板连接,且所述推板位于所述通孔内,所述碟簧套设在两个所述推板之间的所述核心轴上。

5.根据权利要求2-4任一项所述的多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,还包括保护组件,每个所述核心轴上远离所述端板的一端均设置有所述保护组件,用于将所述摩擦组件与所述外套管连接。

6.根据权利要求5所述的多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,所述保护组件包括受压保险锥、受拉保险锥和支点结,所述支点结套设在所述核心轴远离所述端板的一端,所述支点结与所述摩擦板连接,所述受压保险锥和受拉保险锥分别设置在所述支点结两侧的所述核心轴上,且所述受拉保险锥位于所述支点结靠近所述端板的一侧,所述受压保险锥和受拉保险锥的间距大于所述支点结的长度。

7.根据权利要求6所述的多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,所述支点结包括固定管、护管、腿柱和顶板,所述固定管套设在所述核心轴上,所述护管套设在所述固定管的外壁上,且所述护管的长度大于所述固定管的长度,所述固定管的端部、护管和核心轴之间形成容纳腔,所述容纳腔的截面形状与所述受压保险锥和受拉保险锥的外轮廓相适配,以使所述受压保险锥和受拉保险锥能够伸入所述容纳腔内,所述腿柱与所述护管的外壁连接,所述顶板与所述腿柱远离所述护管的一端连接,且所述顶板同时与所述摩擦板和外套管连接。

8.根据权利要求7所述的多阶段抗震自复位支撑,其特征在于,所述摩擦板上具有预留孔,所述腿柱贯穿所述预留孔,所述顶板位于所述摩擦板与所述外套管之间,且所述摩擦板、顶板和外套管固定连接。

技术总结

本发明公开了一种多阶段抗震自复位支撑,涉及建筑结构消能减震技术领域,包括:连接传力组件,包括外套管以及设置在外套管内的核心轴、端板、直接受力钢筋、储备钢筋和嵌板,两个核心轴同轴设置且相互间隔,核心轴相对的一端设置有一个端板,嵌板套设在核心轴上,两个核心轴上的嵌板通过直接受力钢筋连接,储备钢筋的两端分别穿过两个端板上的穿设孔且套设有弹簧;摩擦组件,用于将核心轴与外套管连接;自复位组件,用于将核心轴与摩擦组件连接。本发明采用直接受力钢筋和储备钢筋相搭配的结构形式,保证了支撑构件在不同烈度的地震作用下,有不同的反映;采用摩擦组件和自复位组件,多组件同时耗能,保证了支撑的充分耗能能力。

技术研发人员:曹海莹,付思豪,叶全喜

受保护的技术使用者:燕山大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!