一种模块化声耦合音质调节墙体构造的制作方法

本发明涉及建筑声学,具体涉及一种模块化声耦合音质调节墙体构造。

背景技术:

1、随着对演艺空间音质研究的深入,演出人员所处的声环境问题暴露了出来,其中交响乐团演奏区域中的音乐厅舞台、剧院乐池和排练厅等空间最为棘手。在长期的音质研究中,gade认为混响时间仅是声学特性中六部分之一,其他例如支持、音色、动态、相互听闻和时延等声学特性对演出人员更为重要,因此gade采用舞台支持度st措施来评估合奏和晚期反射声质量。而后续dammerud在对舞台支持度st的研究发现需要以10ms、100ms为限,区分早期舞台支持度、晚期舞台支持度和总舞台支持度,并需要结合混响时间t30,从而共同评判舞台音质。国际标准iso3382-1则沿用了这一研究成果,用合奏条件和混响感作为舞台音质的推荐指标,其中早期舞台支持度、晚期舞台支持度和总舞台支持度统称为合奏条件。

2、通过进一步的调研发现,“演出区域声音过响”、“舞台支持度不够”、“很难听到其他演奏人员”、“音质效果欠缺”等问题十分突出。例如,诸如音乐厅舞台、剧场乐池和排练厅等空间的交响乐演出需要各声部相互平衡以及声音具有层次,尤其是需要抑制打击乐演出时的声音强度而加强弦乐演出时的声音强度。

3、为解决上述问题,首要选择是采用声学扩散体,以利用扩散原理削弱定向反射声。此外,也有通过扩大演奏区域面积的方式,通过声能的自然衰减来降低演奏区域的总声能。近些年,也有利用吸声材料的方式降低演奏区域的总声能。然而,这些解决方案所带来的问题是显而易见的。扩散体的设置虽然可较好的降低定向反射的声能,但对总声能的降低并不理想;扩大演奏区域面积的方式虽然可以降低总声能,但过大的舞台尺寸会使得演奏人员间的相互听闻变的困难,甚至有产生回声的风险;增加吸声材料的方式虽然可以降低总声能,但难以兼顾各类演出的需求。因此,更好的音质调节构造既需要削弱演奏区域的总声能,又可以有效优化演奏人员的相互听感,同时还可以兼顾多种演出类型的需求。

4、目前市面上可起到较好音质调节作用的构造主要采用了扩散饰面与吸声饰面复合的方式。常见的构造有三种,一种是翻转类的,一种是升降类,另一种是平移类。翻转类的构造是分别将扩散饰面与吸声饰面集成在翻转板的两侧;升降类与平移类的构造相似,通过调整位置的方式改变构造的扩散或吸声特性。然而,这些构造仅能优化“演出区域声音过响”对“很难听到其他演奏人员”和“音质效果欠缺”问题的改善效果欠佳。

技术实现思路

1、本发明目的在于提出一种模块化声耦合音质调节墙体构造,以解决背景技术中所述的技术问题。

2、为实现上述技术目的,本发明采用如下技术方案:

3、一种模块化声耦合音质调节墙体构造,包括模块主体,所述模块主体内部设置有声耦合空腔,所述声耦合空腔前侧为扩散模组,所述扩散模组包括若干间隔布设的格栅条板,相邻格栅条板之间设置有透声间隙,声耦合空腔顶部、底部及后侧均通过内反声模组封闭,且格栅条板顶部的内反声模组外沿处设置有外反声模组,声耦合空腔内部挂设有能够收卷及展开的隔声帘幕和吸声帘幕,所述隔声帘幕能够反射声能,所述吸声帘幕能够吸收声能,且隔声帘幕位于吸声帘幕的前侧。

4、优选的,所述声耦合空腔内部设置有横向滑轨,所述横向滑轨沿声耦合空腔的进深方向延伸,所述隔声帘幕和吸声帘幕均通过导向滑轮以可拆卸的方式安装在横向滑轨内,且隔声帘幕和吸声帘幕均能够相对横向滑轨进行滑动。

5、优选的,所述横向滑轨两端均设置有竖向滑轨,所述竖向滑轨固定安装在格栅条板背侧以及声耦合空腔后侧的内反声模组上,所述横向滑轨两端分别伸入前后两侧的竖向滑轨内,且横向滑轨能够沿竖向滑轨进行竖向位置调节。

6、优选的,所述竖向滑轨内间隔固定有限位隔板,所述横向滑轨端部伸入竖向滑轨内并搭在限位隔板上,位于横向滑轨一端的竖向滑轨内的限位隔板水平设置,且位于横向滑轨另一端的竖向滑轨内的限位隔板以内低外高的倾斜方式设置。

7、优选的,所述扩散模组的格栅条板与透声间隙的宽度介于25mm~400mm之间,格栅条板的厚度不小于50mm,且扩散模组的透空率不低于40%。

8、优选的,所述内反声模组和外反声模组均采用非吸声且非透声的材料制作,且内反声模组的面密度不低于40kg/m2,外反声模组的面密度不低于35kg/m2。

9、优选的,所述声耦合空腔的进深深度不小于1m,其宽度及高度均介于2m~5m之间。

10、优选的,所述外反声模组具有平面或弧面两种造型结构,其弧面造型的圆弧直径不小于8m。

11、优选的,所述隔声帘幕采用非吸声且非透声的材料制作,且隔声帘幕以卷轴方式沿竖向进行收放设置。

12、优选的,所述吸声帘幕采用多孔吸声材料制作,吸声帘幕以卷轴方式沿竖向进行收放设置,且吸声帘幕的打折率介于100%~200%之间。

13、与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明采用模块化设计思路,将声耦合空腔与扩散模组、反声模组和吸声模组巧妙地融合在一起,扩散模组将低频声能进行有序扩散,中高频声能通过透声间隙进入后端声耦合空腔,可根据演出类型或乐器类别的需求条件调节吸声模组的位置与状态,进而通过隔声帘幕与吸声帘幕的调节变化,形成多种10~100ms范围以内的反射声反馈序列,丰富反射声序列的同时增加了舞台支持度,起到调节混响感的作用,并通过反声模组与扩散模组的相对位置设计,有效避免演出人员之间的遮挡,增加演奏人员间的相互听感,而且,吸声帘幕能够根据声部位置特定需要自由补充不同时序反射声的同时根据所需能量大小按需削弱空间中的总声能,从而实现对吸声量的控制,由此可有效缓解演出人员指出的“演出区域声音过响”和“音质效果欠缺”的问题。

技术特征:

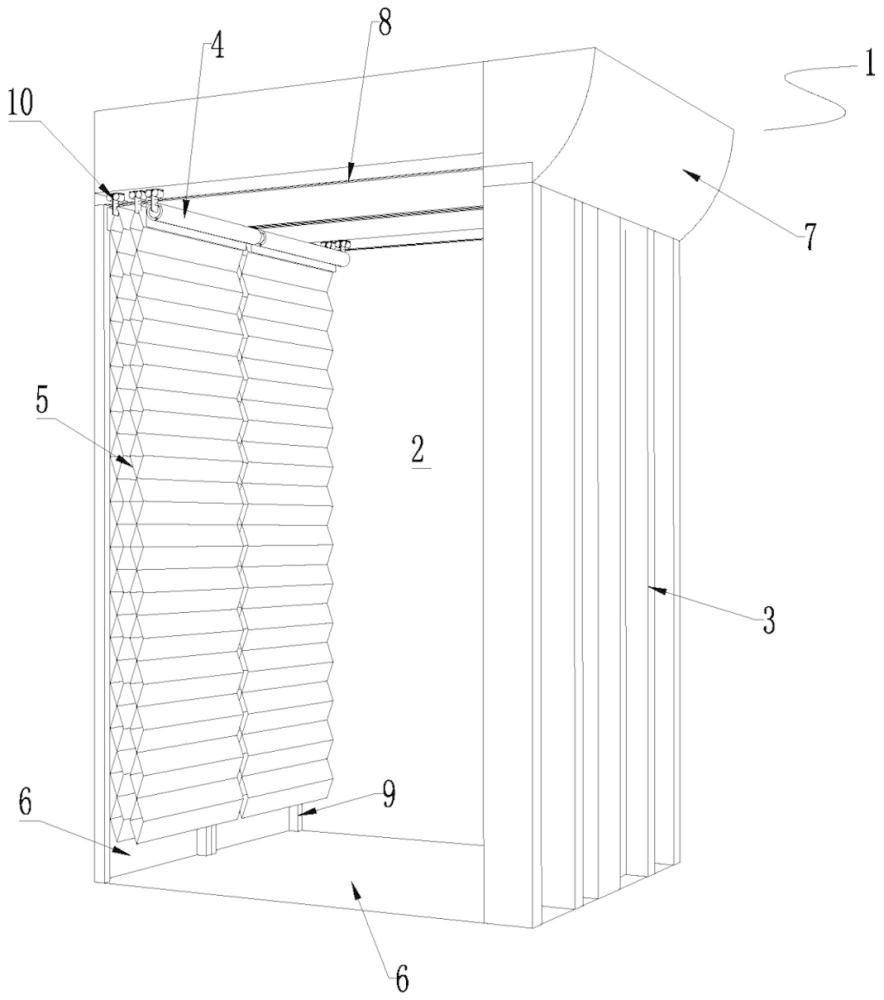

1.一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:包括模块主体(1),所述模块主体(1)内部设置有声耦合空腔(2),所述声耦合空腔(2)前侧为扩散模组,所述扩散模组包括若干间隔布设的格栅条板(3),相邻格栅条板(3)之间设置有透声间隙,声耦合空腔(2)顶部、底部及后侧均通过内反声模组(6)封闭,且格栅条板(3)顶部的内反声模组(6)外沿处设置有外反声模组(7),声耦合空腔(2)内部挂设有能够收卷及展开的隔声帘幕(4)和吸声帘幕(5),所述隔声帘幕(4)能够反射声能,所述吸声帘幕(5)能够吸收声能,且隔声帘幕(4)位于吸声帘幕(5)的前侧。

2.根据权利要求1所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述声耦合空腔(2)内部设置有横向滑轨(8),所述横向滑轨(8)沿声耦合空腔(2)的进深方向延伸,所述隔声帘幕(4)和吸声帘幕(5)均通过导向滑轮(10)以可拆卸的方式安装在横向滑轨(8)内,且隔声帘幕(4)和吸声帘幕(5)均能够相对横向滑轨(8)进行滑动。

3.根据权利要求2所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述横向滑轨(8)两端均设置有竖向滑轨(9),所述竖向滑轨(9)固定安装在格栅条板(3)背侧以及声耦合空腔(2)后侧的内反声模组(6)上,所述横向滑轨(8)两端分别伸入前后两侧的竖向滑轨(9)内,且横向滑轨(8)能够沿竖向滑轨(9)进行竖向位置调节。

4.根据权利要求3所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述竖向滑轨(9)内间隔固定有限位隔板(11),所述横向滑轨(8)端部伸入竖向滑轨(9)内并搭在限位隔板(11)上,位于横向滑轨(8)一端的竖向滑轨(9)内的限位隔板(11)水平设置,且位于横向滑轨(8)另一端的竖向滑轨(9)内的限位隔板(11)以内低外高的倾斜方式设置。

5.根据权利要求1所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述扩散模组的格栅条板(3)与透声间隙的宽度介于25mm~400mm之间,格栅条板(3)的厚度不小于50mm,且扩散模组的透空率不低于40%。

6.根据权利要求1所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述内反声模组(6)和外反声模组(7)均采用非吸声且非透声的材料制作,且内反声模组(6)的面密度不低于40kg/m2,外反声模组(7)的面密度不低于35kg/m2。

7.根据权利要求1所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述声耦合空腔(2)的进深深度不小于1m,其宽度及高度均介于2m~5m之间。

8.根据权利要求1所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述外反声模组(7)具有平面或弧面两种造型结构,其弧面造型的圆弧直径不小于8m。

9.根据权利要求1所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述隔声帘幕(4)采用非吸声且非透声的材料制作,且隔声帘幕(4)以卷轴方式沿竖向进行收放设置。

10.根据权利要求1所述的一种模块化声耦合音质调节墙体构造,其特征在于:所述吸声帘幕(5)采用多孔吸声材料制作,吸声帘幕(5)以卷轴方式沿竖向进行收放设置,且吸声帘幕(5)的打折率介于100%~200%之间。

技术总结

本发明公开了一种模块化声耦合音质调节墙体构造,包括模块主体,模块主体内部设置有声耦合空腔,声耦合空腔前侧为扩散模组,扩散模组包括若干间隔布设的格栅条板,相邻格栅条板之间设置有透声间隙,声耦合空腔顶部、底部及后侧均通过内反声模组封闭,且格栅条板顶部的内反声模组外沿处设置有外反声模组,声耦合空腔顶部位置的内反声模组处挂设有能够收卷及展开的隔声帘幕和吸声帘幕,隔声帘幕能够反射声能,吸声帘幕能够吸收声能,且隔声帘幕位于吸声帘幕的前侧。本发明采用模块化设计思路,将声耦合空腔与扩散模组、反声模组和吸声模组巧妙地融合在一起,可有效缓解演出人员指出的“演出区域声音过响”和“音质效果欠缺”的问题。

技术研发人员:付雅娣,杨志刚,王振亮,赵振鑫,车奕辰,张晓岚

受保护的技术使用者:北京建工集团有限责任公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!