一种隔震支座及三维隔震装置

本技术涉及建筑工程施工隔震,特别涉及一种隔震支座及三维隔震装置。

背景技术:

1、在建筑工程领域,随着隔震技术逐渐成熟,越来越多的建筑采用了隔震技术,隔震技术主要通过隔震支座的设置,延长上部结构的自振周期,降低结构的地震响应,通过一种以柔克刚的方式实现对上部结构的地震保护。近年来,随着我国经济的不断发展和城市化建设的持续提升,地铁作为一种环保、便捷、高效及舒适等优点逐渐被人们所青睐。地铁的运行同时会产生环境振动引起周围及上盖建筑的使用舒适度或者是影响设备的正常运行,因此,处于地铁周围或上盖的建筑物、构筑物或者是设备,除了需要抵御地震作用外,还需要抵御交通环境振动,以保证建筑物的使用舒适度或者是设备的正常运行。

2、目前常用的三维隔震(振)支座有厚叠层橡胶支座和将传统隔震支座与竖向隔震元件串联形式的隔震支座。厚叠层橡胶支座即通过增大单层橡胶的厚度,降低隔震支座的竖向刚度来实现竖向隔震,然而该支座存在承载能力低、支座稳定性差等问题,很难用于满足地铁上盖及周围建筑的楼层高、体量大的高承载力隔震支座要求。用于串联形式的传统隔震支座主要有叠层橡胶支座、摩擦摆隔震支座和滑板隔震支座,传统的叠层橡胶隔震支座主要用于低层建筑,在高层建筑中,存在承载力较大,抗拉易倾覆等问题;摩擦摆隔震支座主要通过自身重力实现自复位功能,但在滑动过程中会产生上部结构的上下起伏,上部结构稳定性差,并且不具有抗拉功能,不适用高层建筑隔震;而滑板隔震支座,虽然稳定性较好,但却有水平位移较大,不具有自复位功能,震后隔震结构有较大的残余变形等问题。

技术实现思路

1、本实用新型旨在至少在一定程度上解决现有技术中的上述技术问题之一。为此,本实用新型实施例提供一种隔震支座,能满足在地震作用下结构的安全性,又能满足在交通环境振动下使用的舒适性,也即能实现震振双控功能。

2、本实用新型实施例还提供一种三维隔震装置。

3、根据本实用新型第一方面的实施例,提供一种隔震支座,包括壳体;第一隔震单元,所述第一隔震单元滑动设置于所述壳体且能够沿水平方向进行直线往复运动;第二隔震单元,固定于所述第一隔震单元,所述第二隔震单元包括第一弹性件和连接平台,所述第一弹性件竖直设置,所述连接平台压抵于所述第一弹性件的顶部且能够沿竖直方向进行直线往复运动,所述连接平台用于与外部连接;以及调节单元,安装于所述壳体,所述第一隔震单元运动方向的两侧均布置有所述调节单元,所述调节单元用于提供作用于所述第一隔震单元的预压力。

4、上述隔震支座,至少具有如下有益效果:第一隔震单元可在壳体上进行水平方向的直线往复滑动,当连接平台受到水平方向的振动力或推力时,驱使第一隔震单元与壳体进行相对滑动,通过第一隔震单元与壳体的摩擦实现摩擦耗能以削减振动力或推力对建筑物的影响,同时,能够延长水平方向的隔震周期,其中,调节单元的设置提供一定的预压力作用于第一隔震单元,以使第一隔震单元具备一定初始静摩擦力,保证建筑结构在小震和风荷载作用下不会产生水平方向的滑移,即使在震后产生一定的初始位移,但是调节单元能够将水平方向的震动载荷转化为势能,并在震动载荷消失后,调节单元释放所储存的势能,以使隔震支座能够实现建筑结构的滑移自复位,而第二隔震单元主要通过第一弹性件来实现竖直方向上的隔震,通过第一弹性件将震动产生的载荷转化为势能储存起来,在震动结束后,第一弹性件释放势能驱使连接平台自复位。相较于现有技术,本申请的隔震支座承载力高,还能实现滑移的自复位功能,能满足在地震作用下建筑结构的安全性,又能满足在交通环境振动下建筑使用的舒适性,也即能实现震振双控功能。

5、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述调节单元包括第一调节件、第二调节件以及第二弹性件,所述第一调节件连接所述壳体,所述第二调节件的一端滑动连接所述第一调节件,另一端活动连接所述第一隔震单元且能够跟随所述第一隔震单元运动,所述第二调节件与所述第一隔震单元之间还连接有所述第二弹性件,所述第一调节件用于在所述第一隔震单元运动过程中引导所述第二调节件朝向所述第一隔震单元靠近或远离,其中,所述第二弹性件为螺旋弹簧。

6、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述第一调节件与所述第二调节件接触的一面为第一弧面,所述第二调节件具有与所述第一弧面相配合的第二弧面。

7、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述第一调节件通过第三调节件活动连接所述壳体,以使所述第一调节件与所述第一隔震单元之间的距离可调。

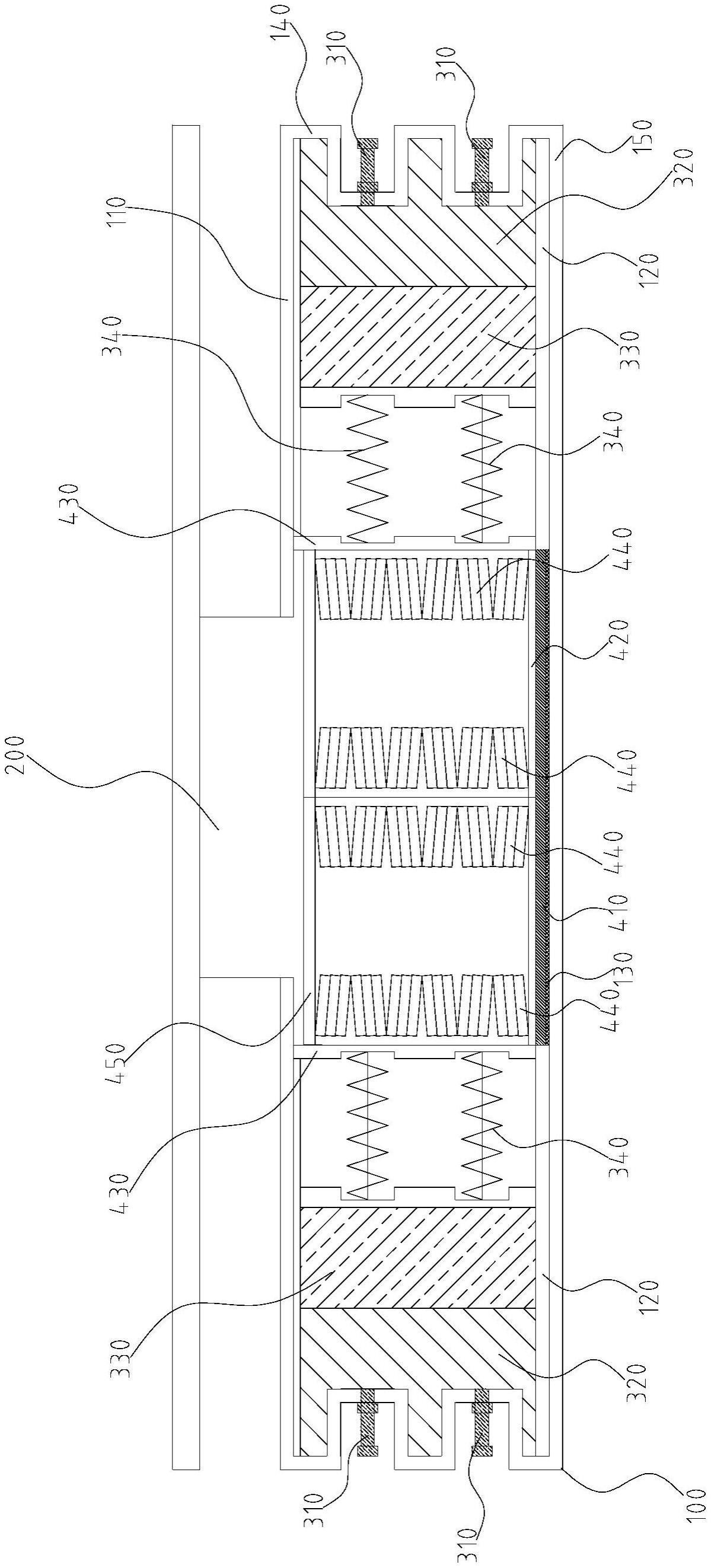

8、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述第一隔震单元包括第一缓冲件,所述壳体设置有供所述第一缓冲件滑动的滑槽。

9、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述壳体设置有第一限位件和第二限位件,所述第二限位件的两侧均布置有所述第一限位件,所述第一限位件的厚度大于所述第二限位件的厚度,以使两件所述第一限位件与所述第二限位件配合形成所述滑槽,其中,所述第二限位件的一面与所述第一缓冲件贴合。

10、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述第二限位件由镜面不锈钢制成,所述第一缓冲件由聚乙烯制成。

11、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述第二隔震单元还包括第一连接件和第二连接件,所述第一连接件嵌设于所述第一隔震单元,所述第二连接件围设于所述第一连接件的周边以形成一个容腔,所述容腔内布置有所述第一弹性件以及铺设于所述第一弹性件的顶部的盖板,所述盖板的边缘间隙配合所述容腔且能够沿竖直方向上下滑动,所述连接平台固定连接所述盖板,其中,所述第一弹性件为碟形弹簧。

12、根据本实用新型第一方面实施例所述的隔震支座,所述壳体包括底板和侧板,所述侧板围设于所述底板的边缘以形成容纳所述第一隔震单元、所述第二隔震单元以及所述调节单元的置物腔,所述侧板延伸有用于限制所述第二隔震单元脱离所述置物腔的限位板。

13、根据本实用新型第二方面的实施例,提供一种三维隔震装置,包括两件上述所述的隔震支座,两件所述隔震支座的所述壳体的底部相互连接,两件所述隔震支座的所述第一隔震单元的运动方向相互垂直。

14、上述三维隔震装置,至少具有以下有益效果:将两件隔震支座的壳体的底部相互连接,并使隔震支座的第一隔震单元的运动方向相互垂直,即完成三维隔震装置的组装,通过两个第一隔震单元的组合实现水平任意方向的滑移自复位,通过第二隔震单元实现竖直方向上的滑移自复位,从而形成三维隔振效果,既能满足在地震作用下建筑结构的安全性,又能满足在交通环境振动下建筑结构使用的舒适性,也即能实现震振双控功能。

技术特征:

1.一种隔震支座,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的隔震支座,其特征在于:所述调节单元包括第一调节件(320)、第二调节件(330)以及第二弹性件(340),所述第一调节件(320)连接所述壳体(100),所述第二调节件(330)的一端滑动连接所述第一调节件(320),另一端活动连接所述第一隔震单元且能够跟随所述第一隔震单元运动,所述第二调节件(330)与所述第一隔震单元之间还连接有所述第二弹性件(340),所述第一调节件(320)用于在所述第一隔震单元运动过程中引导所述第二调节件(330)朝向所述第一隔震单元靠近或远离,其中,所述第二弹性件(340)为螺旋弹簧。

3.根据权利要求2所述的隔震支座,其特征在于:所述第一调节件(320)与所述第二调节件(330)接触的一面为第一弧面(321),所述第二调节件(330)具有与所述第一弧面(321)相配合的第二弧面。

4.根据权利要求2所述的隔震支座,其特征在于:所述第一调节件(320)通过第三调节件(310)活动连接所述壳体(100),以使所述第一调节件(320)与所述第一隔震单元之间的距离可调。

5.根据权利要求1所述的隔震支座,其特征在于:所述第一隔震单元包括第一缓冲件(410),所述壳体(100)设置有供所述第一缓冲件(410)滑动的滑槽。

6.根据权利要求5所述的隔震支座,其特征在于:所述壳体(100)设置有第一限位件(120)和第二限位件(130),所述第二限位件(130)的两侧均布置有所述第一限位件(120),所述第一限位件(120)的厚度大于所述第二限位件(130)的厚度,以使两件所述第一限位件(120)与所述第二限位件(130)配合形成所述滑槽,其中,所述第二限位件(130)的一面与所述第一缓冲件(410)贴合。

7.根据权利要求6所述的隔震支座,其特征在于:所述第二限位件(130)由镜面不锈钢制成,所述第一缓冲件(410)由聚乙烯制成。

8.根据权利要求1所述的隔震支座,其特征在于:所述第二隔震单元还包括第一连接件(420)和第二连接件(430),所述第一连接件(420)嵌设于所述第一隔震单元,所述第二连接件(430)围设于所述第一连接件(420)的周边以形成一个容腔,所述容腔内布置有所述第一弹性件(440)以及铺设于所述第一弹性件(440)的顶部的盖板(450),所述盖板(450)的边缘间隙配合所述容腔且能够沿竖直方向上下滑动,所述连接平台(200)固定连接所述盖板(450),其中,所述第一弹性件(440)为碟形弹簧。

9.根据权利要求1至8中任一所述的隔震支座,其特征在于:所述壳体(100)包括底板(150)和侧板(140),所述侧板(140)围设于所述底板(150)的边缘以形成容纳所述第一隔震单元、所述第二隔震单元以及所述调节单元的置物腔,所述侧板(140)延伸有用于限制所述第二隔震单元脱离所述置物腔的限位板(110)。

10.一种三维隔震装置,其特征在于:包括两件权利要求1至9中任一所述的隔震支座,两件所述隔震支座的所述壳体(100)的底部相互连接,两件所述隔震支座的所述第一隔震单元的运动方向相互垂直。

技术总结

本技术公开了一种隔震支座及三维隔震装置,涉及建筑工程施工隔震技术领域,包括壳体;第一隔震单元,所述第一隔震单元滑动设置于所述壳体且能够沿水平方向进行直线往复运动;第二隔震单元,固定于所述第一隔震单元,所述第二隔震单元包括第一弹性件和连接平台,所述第一弹性件竖直设置,所述连接平台压抵于所述第一弹性件的顶部且能够沿竖直方向进行直线往复运动,所述连接平台用于与外部连接;以及调节单元,安装于所述壳体,所述第一隔震单元运动方向的两侧均布置有所述调节单元,所述调节单元用于提供作用于所述第一隔震单元的预压力。本技术实施例的隔震支座能实现震振双控功能。

技术研发人员:欧妍君,刘万平,赵卫

受保护的技术使用者:暨南大学

技术研发日:20230327

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!