一种大跨度预应力PEC次梁的制作方法

本技术涉及建筑,具体涉及为一种大跨度预应力pec次梁。

背景技术:

1、次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用;在主梁和次梁的交接处,可以把主梁看成是次梁的支座;次梁入主梁的长度只要满足锚固长度的要求即可;部分包覆钢-混凝土组合结构是在h型钢腔体内焊接钢筋或者栓钉,并浇筑混凝土而形成的一种新型钢-混凝土组合结构,凭借其优良的抗震能力,防火防腐性能而被应用于装配式钢结构中;然而,随着建筑结构宽度进一步扩大,结构构件截面不再以强度控制,而变为裂缝和扰度控制,为满足裂缝和扰度而一味地加大结构构件截面是极其不合理且不经济的,同时由于包覆混凝土的存在,pec结构构件的重量比传统钢结构构件的重量重,进一步限制了pec结构在大跨度大空间的应用;

2、为此,我们提出一种大跨度预应力pec次梁。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提供一种大跨度预应力pec次梁,解决现有技术中的次梁承载效果较差,且受力不够明确,整体构造较为复杂,降低了次梁承载效果的技术问题。

2、为达到上述技术目的,本实用新型采取了以下技术方案:

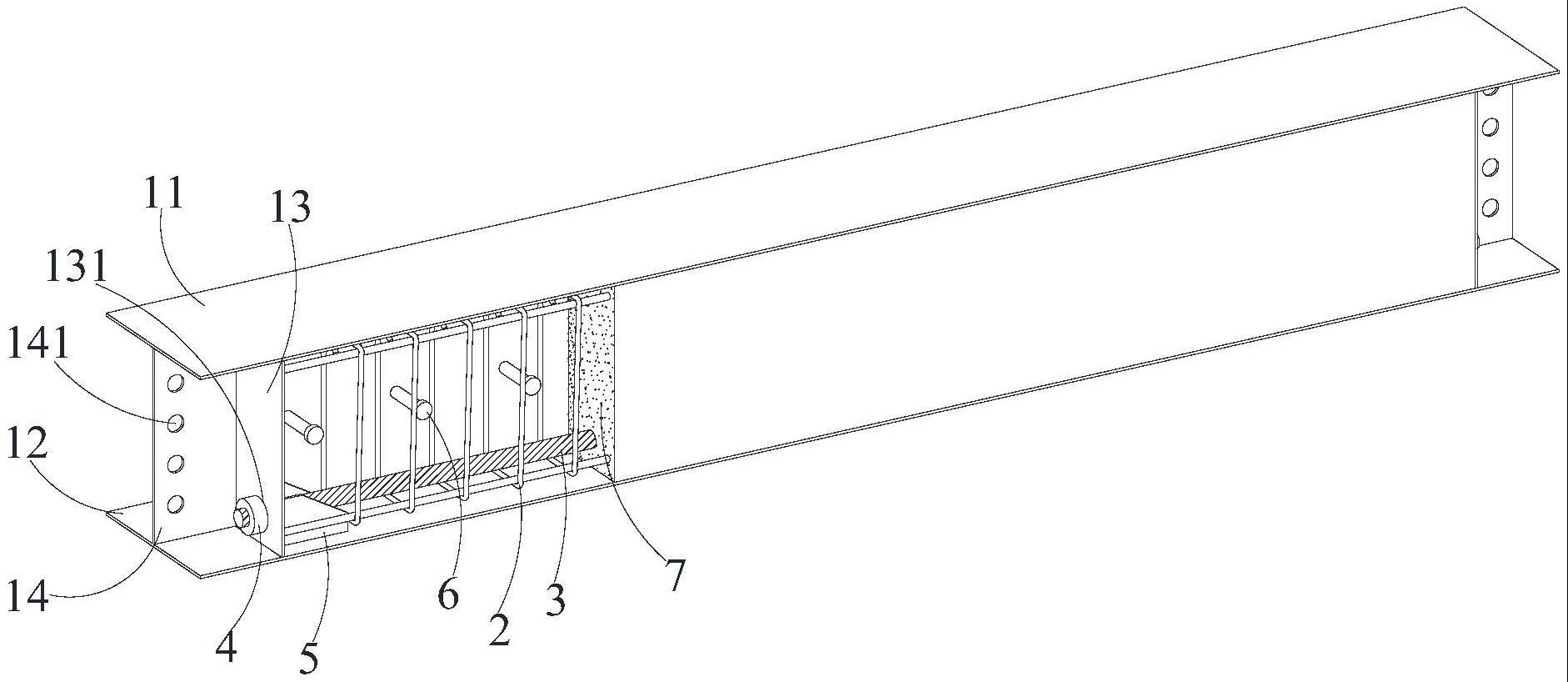

3、一种大跨度预应力pec次梁,包括梁体、钢筋骨架、钢绞线、张拉端锚具、张拉端加劲板和水平栓钉;

4、所述梁体包括次梁上板、次梁下板、第一连接板和第二连接板;所述次梁上板和所述次梁下板之间连接有至少两个所述第一连接板,两个所述第一连接板在所述次梁上板和所述次梁下板之间形成一安装区域;所述第二连接板垂直连接于所述第一连接板上;

5、所述钢筋骨架等距布置于所述安装区域内;所述钢绞线轴向布置于所述安装区域内,且设置于所述钢筋骨架上;所述钢绞线轴向的两端贯穿所述第一连接板;所述张拉端锚具靠近所述第一连接板,并设置于所述钢绞线的外周面;所述张拉端加劲板设置于所述安装区域内,且位于所述钢绞线轴向两端;所述水平栓钉等距布置于所述安装区域内,所述安装区域内填充有混凝土层。

6、在具体一个实施例中,所述第一连接板上开设有供所述钢绞线贯穿的预留孔,所述预留孔截面大于所述钢绞线外径,所述预留孔截面小于张拉端锚具外径。

7、在具体一个实施例中,所述第二连接板上竖直开设有至少四个螺纹孔。

8、在具体一个实施例中,所述梁体截面为工字型。

9、在具体一个实施例中,所述钢筋骨架包括上部纵筋、下部纵筋和箍筋;所述上部纵筋和所述下部纵筋轴向设置于所述安装区域的上下两端,所述上部纵筋和所述下部纵筋之间连接有所述箍筋。

10、在具体一个实施例中,所述上部纵筋和所述下部纵筋轴向的两端均设有90°的弯钩。

11、与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:

12、1、本实用新型与现有技术相比,钢绞线与梁体相结合,通过施加合适的预应力,能够消除大跨度钢结构件因自重及楼面恒载引起的挠度,使得在正常使用条件下,梁体的挠度接近零,可免除钢构件加工时的预起拱,在相同承载力的前提下,梁节点尺寸更小,节省了建造成本,同时该梁体可通过多个构件同时进行钢绞线张拉,张拉端锚固,包覆混凝土浇筑工序,可批量生产,生产工序简单快捷。

技术特征:

1.一种大跨度预应力pec次梁,其特征在于:包括梁体、钢筋骨架、钢绞线、张拉端锚具、张拉端加劲板和水平栓钉;

2.根据权利要求1所述的一种大跨度预应力pec次梁,其特征在于:所述第一连接板上开设有供所述钢绞线贯穿的预留孔,所述预留孔截面大于所述钢绞线外径,所述预留孔截面小于张拉端锚具外径。

3.根据权利要求1所述的一种大跨度预应力pec次梁,其特征在于:所述第二连接板上竖直开设有至少四个螺纹孔。

4.根据权利要求1所述的一种大跨度预应力pec次梁,其特征在于:所述梁体截面为工字型。

5.根据权利要求1所述的一种大跨度预应力pec次梁,其特征在于:所述钢筋骨架包括上部纵筋、下部纵筋和箍筋;所述上部纵筋和所述下部纵筋轴向设置于所述安装区域的上下两端,所述上部纵筋和所述下部纵筋之间连接有所述箍筋。

6.根据权利要求5所述的一种大跨度预应力pec次梁,其特征在于:所述上部纵筋和所述下部纵筋轴向的两端均设有90°的弯钩。

技术总结

本技术公开一种大跨度预应力PEC次梁,包括梁体、钢筋骨架、钢绞线、张拉端锚具、张拉端加劲板和水平栓钉;所述梁体包括次梁上板、次梁下板、第一连接板和第二连接板;所述次梁上板和所述次梁下板之间连接有至少两个所述第一连接板,两个所述第一连接板在所述次梁上板和所述次梁下板之间形成一安装区域;所述第二连接板垂直连接于所述第一连接板上;所述钢筋骨架等距布置于所述安装区域内;所述钢绞线轴向布置于所述安装区域内,且设置于所述钢筋骨架上;所述钢绞线轴向的两端贯穿所述第一连接板;所述张拉端锚具靠近所述第一连接板。解决现有技术中的次梁承载效果较差,且受力不够明确,整体构造较为复杂,降低了次梁承载效果的技术问题。

技术研发人员:武涛,赖国梁,刘锐,许贵传,王彦,边毓敏,毕成琦

受保护的技术使用者:中建三局总承包建设有限公司

技术研发日:20230407

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!