叠合楼板支撑装置的制作方法

本公开涉及建筑工程,尤其涉及一种叠合楼板支撑装置。

背景技术:

1、叠合楼板由预制底板和现浇部分组成,预制底板具有标准化设计和工厂化生产,预制底板在施工时作为模板使用,既可以节省模板、又可以缩短工期,降低现场湿度,改善现场施工环境。完工后,预制底板与现浇部分形成一个整体,是预制综合结构体系的一部分。

2、施工时,通常采用满堂脚手架对叠合楼板的预制底板进行支撑,以在预制底板的上方浇筑形成现浇部分。满堂脚手架又称作满堂红脚手架,是一种在水平方向满铺搭设脚手架的施工工艺,满堂脚手架为高密度脚手架,相邻杆件的距离固定,压力传导均匀。比如公开号为cn206917234u的中国专利申请公开了一种使用夜光套帽的满堂脚手架,其包括横向管、纵向管、竖直管、连接件、夜光套帽和底部垫板,横向管和对应纵向管成排并列交错设置,竖直管成排并列设置穿过横向管和纵向管相交的节点,每个竖直管底部均固定有底部垫板,横向管、纵向管和竖直管相交的节点通过连接件相连,横向管和纵向管外侧端部套装有夜光套帽。

3、然而,现有技术中,满堂脚手架需要大量的横向管、纵向管、竖直管、连接件组装装配在一起,才能对叠合楼板形成支撑,导致支撑叠合楼板的满堂脚手架所需的耗材较多,装配工序复杂、繁琐,组装效率较低,而且在横向管、纵向管、竖直管的相交点使用了大量的连接件,支撑稳定性较差。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本公开提供了一种叠合楼板支撑装置。

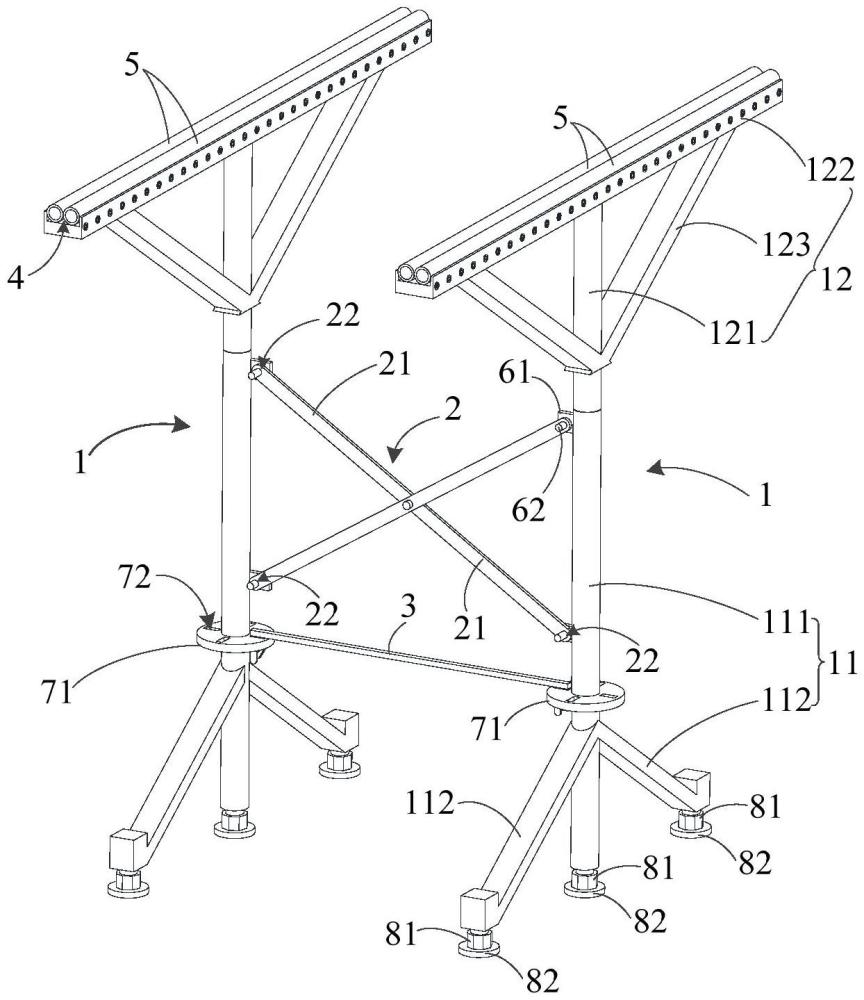

2、一种叠合楼板支撑装置,包括第一连接架、第二连接架以及两个相对设置的支撑结构;

3、各所述支撑结构均包括基座和承载座,各所述承载座的底部分别与对应的基座的顶部可拆卸连接,各所述承载座的顶部分别设置有容置槽,各所述容置槽中分别设置有中空的支撑件,且各所述支撑件的顶面均显露在对应的容置槽的槽口外,所有所述支撑件的顶面共面,以用于与叠合楼板的预制底板的底面抵顶;

4、各所述基座上均间隔设置有连接板和连接盘,各所述基座上的连接板位于连接盘的上方,所述第一连接架的两端分别可拆卸连接在两个支撑结构的连接板上,所述第二连接架的两端分别可拆卸连接在两个支撑结构的连接盘上。

5、一些实施例中,各所述基座的顶部分别具有中空的安装腔,各所述安装腔的腔壁上设置有内螺纹,各所述承载座的底部分别具有外螺纹,各承载座的底部分别与对应的基座的顶部螺纹连接。

6、一些实施例中,各所述基座均包括中空的支杆以及至少两个支腿;

7、至少两个所述支腿沿所述支杆的周向间隔设置在所述支杆的底部,各所述支杆的顶部与对应的承载座螺纹连接,所述连接板和所述连接盘沿所述支杆的高度方向间隔设置在所述支杆上,且所述连接盘位于所述支腿的上方。

8、一些实施例中,各所述支腿的底部以及所述支杆的底部均设置有支撑脚,各所述支撑脚分别可朝向靠近或者远离所述承载座的方向移动。

9、一些实施例中,各所述支撑脚分别与对应的支腿或支杆螺纹连接;

10、和/或,各所述支撑脚的底端均设置有承载圆盘,且各所述承载圆盘的径向剖面不小于所述支撑脚的底面。

11、一些实施例中,各所述承载座均包括连接管、承载架以及固定架;

12、所述连接管的底部与所述基座的顶部可拆卸连接,所述承载架固定在所述连接管的顶部,所述容置槽设置在所述承载架的顶部,所述固定架的一端连接在所述连接管上,所述固定架的另一端连接在所述承载架上。

13、一些实施例中,各所述基座上分别设置有两个所述连接板,两个所述连接板沿对应的基座的高度方向间隔设置;

14、所述第一连接架包括两个子杆,两个所述子杆的中部铰接,且各所述子杆的一端与其中一个基座位于上方的连接板可拆卸连接,各所述子杆的另一端与其中另一个基座位于下方的连接板可拆卸连接。

15、一些实施例中,各所述连接板上均设置有定位柱,各所述子杆的两端分别设置有可供所述定位柱穿设的定位孔,各所述子杆的两端的定位孔分别穿设在对应的定位柱上。

16、一些实施例中,所述第二连接架包括杆体以及分设在所述杆体两端的插凸,各所述插凸上均可拆卸连接有定位销;

17、各所述连接盘上均设置有与所述插凸匹配的插孔,两个所述插凸分别穿设在两个连接盘上的插孔中,所述杆体与所述定位销分别止挡在所述连接盘的两侧。

18、一些实施例中,各所述连接盘上设置有至少两个所述插孔,至少两个所述插孔沿所述支撑结构的周向间隔设置在所述连接盘上。

19、本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:

20、本公开提供的叠合楼板支撑装置,通过设置第一连接架、第二连接架以及两个相对设置的支撑结构,各支撑结构均包括基座以及可拆卸连接在对应的基座顶部的承载座,各承载座的顶部分别设置有容置槽,各容置槽中分别设置有中空的支撑件,各支撑件的顶面均显露在对应的容置槽的槽口外,且所有支撑件的顶面共面,以用于与叠合楼板的预制底板的底面抵顶。各基座上均间隔设置有连接板和连接盘,各基座上的连接板位于连接盘的上方,第一连接架的两端分别可拆卸连接在两个支撑结构的连接板上,第二连接架的两端分别可拆卸连接在两个支撑结构的连接盘上。具体使用时,将承载座的底部与对应的基座的顶部连接在一起形成支撑结构,并将第一连接架的两端分别连接在两个支撑结构的基座上的连接板上,将第二连接架的两端分别连接在两个支撑结构的基座上的连接盘上,这样通过第一支撑架、第二支撑架就可以将两个支撑结构连接在一起,两个支撑结构、第一支撑架和第二支撑架共同装配形成用于支撑叠合楼板的支撑装置,与现有技术通过大量的横向管、纵向管、竖直管、连接件组装装配的满堂脚手架相比,结构简单,在一定程度上减少了所需耗材,简化了装配工序,提高了装配效率。同时,由于每个支撑结构的基座和承载座可拆卸连接,第一连接架的两端与两个基座上的连接板可拆卸连接,第二连接架的两端与两个基座上的连接盘可拆卸连接,所以装配时相邻的两个部件之间可以直接进行装配连接,无需中间连接件,从而在一定程度上提高了结构稳定性,进而提高了对叠合楼板的支撑稳定性。另外,若基座、承载座、第一连接架、第二连接架中的部分有损坏,只需将损坏的部分拆卸分离进行更换即可,在一定程度上节省了成本。另外,将与叠合楼板的预制底板抵顶的支撑件设置在承载座顶部的容置槽中,容置槽对支撑件具有收容包覆作用,使得支撑件的结构稳定性较高,进一步提高了对叠合楼板的支撑稳定性。而且支撑件的中空结构可以缓冲应力,从而可以在一定程度上避免应力变形的现象发生,进而使得对叠合楼板的支撑稳定性更高。

技术特征:

1.一种叠合楼板支撑装置,其特征在于,包括第一连接架(2)、第二连接架(3)以及两个相对设置的支撑结构(1);

2.根据权利要求1所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述基座(11)的顶部分别具有中空的安装腔,各所述安装腔的腔壁上设置有内螺纹,各所述承载座(12)的底部分别具有外螺纹,各承载座(12)的底部分别与对应的基座(11)的顶部螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述基座(11)均包括中空的支杆(111)以及至少两个支腿(112);

4.根据权利要求3所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述支腿(112)的底部以及所述支杆(111)的底部均设置有支撑脚(81),各所述支撑脚(81)分别可朝向靠近或者远离所述承载座(12)的方向移动。

5.根据权利要求4所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述支撑脚(81)分别与对应的支腿(112)或支杆(111)螺纹连接;

6.根据权利要求1所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述承载座(12)均包括连接管(121)、承载架(122)以及固定架(123);

7.根据权利要求1所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述基座(11)上分别设置有两个所述连接板(61),两个所述连接板(61)沿对应的基座(11)的高度方向间隔设置;

8.根据权利要求7所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述连接板(61)上均设置有定位柱(62),各所述子杆(21)的两端分别设置有可供所述定位柱(62)穿设的定位孔(22),各所述子杆(21)的两端的定位孔(22)分别穿设在对应的定位柱(62)上。

9.根据权利要求1所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,所述第二连接架(3)包括杆体(31)以及分设在所述杆体(31)两端的插凸(32),各所述插凸(32)上均可拆卸连接有定位销(33);

10.根据权利要求9所述的叠合楼板支撑装置,其特征在于,各所述连接盘(71)上设置有至少两个所述插孔(72),至少两个所述插孔(72)沿所述支撑结构(1)的周向间隔设置在所述连接盘(71)上。

技术总结

本公开涉及一种叠合楼板支撑装置,包括第一连接架、第二连接架、两个支撑结构,各支撑结构均包括基座和承载座,承载座底部与对应基座的顶部可拆卸连接,承载座的顶部具有容置槽,容置槽中设置有中空的支撑件,支撑件的顶面显露在对应容置槽的槽口外,所有支撑件的顶面共面以抵顶在叠合楼板的底面;各基座上均间隔设置有连接板和连接盘,第一连接架两端分别可拆卸连接在两个连接板上,第二连接架两端分别可拆卸连接在两个连接盘上。在一定程度上减少了装配所需耗材,简化了装配工序,提高了装配效率。同时装配时各部件之间直接装配连接,无需中间连接件,在一定程度上提高了结构稳定性,进而提高了对叠合楼板的支撑稳定性。

技术研发人员:刘国权,富圣哲,刘祉余

受保护的技术使用者:中铁十九局集团有限公司

技术研发日:20230822

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!