多功能锅盖的制作方法

本技术涉及锅盖,尤其涉及多功能锅盖。

背景技术:

1、锅体与锅盖配套使用,且目前的锅盖的蓄热功能较差,且中途需要掀开锅盖补充调料时,一般通过锅盖的底部与厨房桌子进行接触,从而使锅盖短暂性地且平稳地放置,待调料补充完毕后,再次将锅盖盖设在锅体上,如此,锅盖底部粘住的杂质容易混入锅体内。针对该问题,公开号为cn202505070u的实用新型专利文件公开的带支架的新型锅盖和公开号为cn211066225u的实用新型专利公开的一种多功能锅盖及与该锅盖配合的锅铲均提出了解决方案。然而,前者倒放在桌子上时,其支撑杆和挡板虽然起到支撑作用,但支撑杆和挡板结构较为突兀,不仅不利于锅盖的收纳、打包、运输,而且不易清洗,不贴合实际生活情况;而后者倒放在桌子时,稳定性较差,容易被撞倒。也即是说,现有的锅盖存在蓄热较差,且倒放时稳定性较差的问题。

技术实现思路

1、为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供多功能锅盖,其具有优良的蓄热效果,且倒放时稳定性较好。

2、本实用新型的目的采用如下技术方案实现:

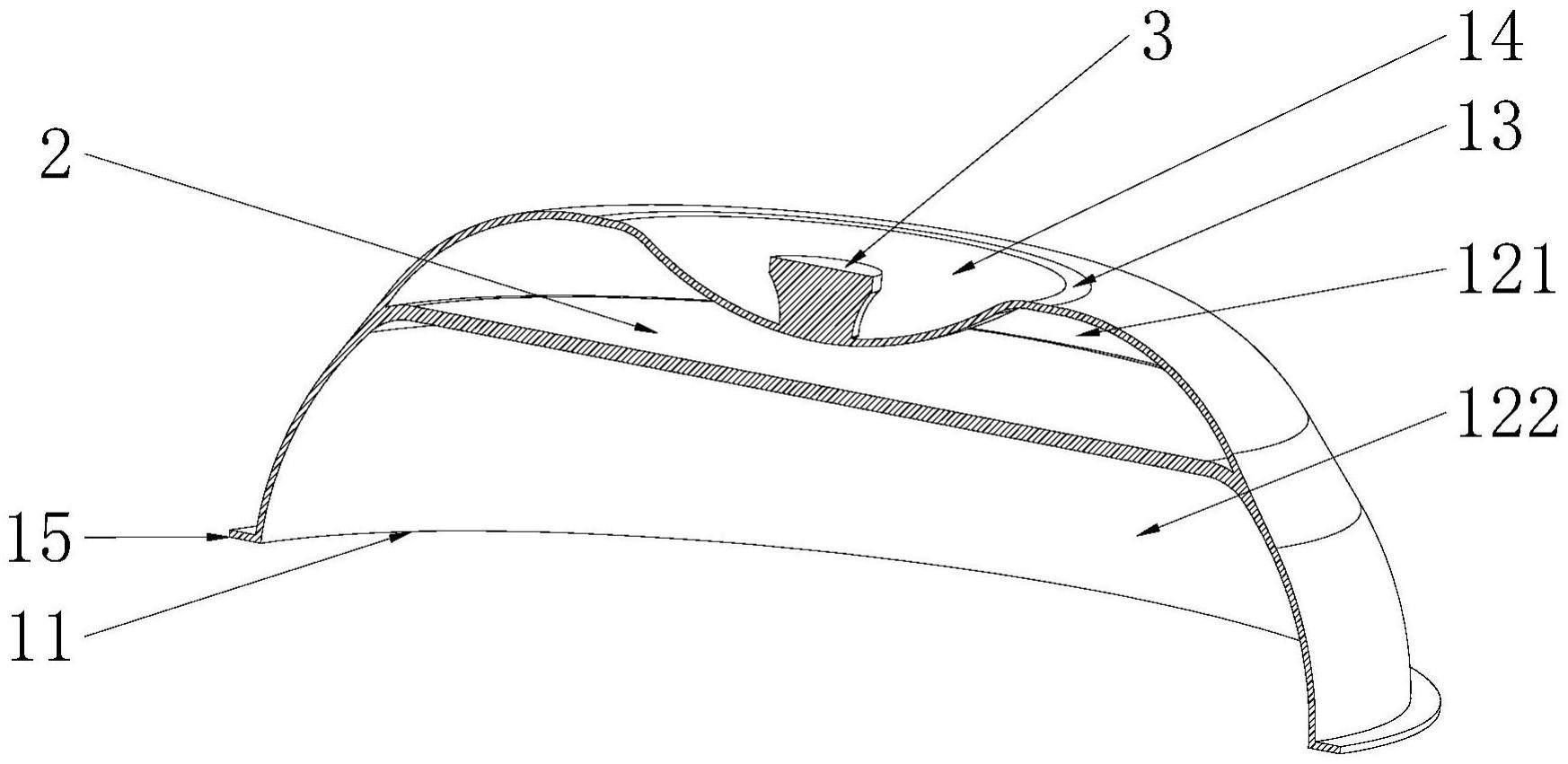

3、多功能锅盖,包括盖体,所述盖体的开口位于其底部,所述盖体具有两个空腔;其特征在于:所述盖体设有隔热板,所述隔热板位于两个空腔之间,以使两个空腔分别形成隔热腔和蓄热腔;所述盖体的顶部形成环状结构的接触部,当所述盖体倒立放置时,所述接触部与桌面接触。

4、进一步地,所述盖体的顶部向下凹陷以形成凹陷部,所述盖体连接有把手,所述把手容置在所述凹陷部内,且所述把手的最高水平高度小于或等于所述接触部的水平高度。

5、进一步地,所述把手为回转体结构,且所述把手的直径从上至下逐渐缩小。

6、进一步地,所述接触部为平面结构。

7、进一步地,所述隔热腔与所述蓄热腔相互隔绝。

8、进一步地,所述盖体的底部的边缘处沿水平方向从内向外凸出以形成凸缘。

9、进一步地,所述盖体和所述隔热板均采用金属材料制成。

10、进一步地,所述盖体和所述隔热板均采用铝合金或合金钢材料制成。

11、相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

12、基于蓄热腔与炒锅或汤锅的锅体连通,而隔热腔则起到阻隔热传导的作用,从而能够提高烹饪效率和节约能耗。并且,基于锅体倒立之后,环形结构的接触部与桌面进行接触,因而盖体的底部不会粘接杂质。如此,即本多功能锅盖不仅具有优良的蓄热效果,从而提高烹饪效率和节约能耗,而且盖体能够稳定地倒立放置以避免与杂质接触。另外,特别重要的是,基于盖体倒立之后较为平稳,此时其可以作为盆子(即容器)使用。

技术特征:

1.多功能锅盖,包括盖体(1),所述盖体(1)的开口(11)位于其底部,其特征在于:所述盖体(1)具有两个空腔;所述盖体(1)设有隔热板(2),所述隔热板(2)位于两个空腔之间,以使两个空腔分别形成隔热腔(121)和蓄热腔(122);所述盖体(1)的顶部形成环状结构的接触部(13),当所述盖体(1)倒立放置时,所述接触部(13)与桌面接触。

2.如权利要求1所述的多功能锅盖,其特征在于:所述盖体(1)的顶部向下凹陷以形成凹陷部(14),所述盖体(1)连接有把手(3),所述把手(3)容置在所述凹陷部(14)内,且所述把手(3)的最高水平高度小于或等于所述接触部(13)的水平高度。

3.如权利要求2所述的多功能锅盖,其特征在于:所述把手(3)为回转体结构,且所述把手(3)的直径从上至下逐渐缩小。

4.如权利要求1所述的多功能锅盖,其特征在于:所述接触部(13)为平面结构。

5.如权利要求1所述的多功能锅盖,其特征在于:所述隔热腔(121)与所述蓄热腔(122)相互隔绝。

6.如权利要求1所述的多功能锅盖,其特征在于:所述盖体(1)的底部的边缘处沿水平方向从内向外凸出以形成凸缘(15)。

7.如权利要求1所述的多功能锅盖,其特征在于:所述盖体(1)和所述隔热板(2)均采用金属材料制成。

技术总结

本技术公开了多功能锅盖,包括盖体,所述盖体的开口位于其底部,所述盖体具有两个空腔;其特征在于:所述盖体的设有隔热板,所述隔热板位于两个空腔之间,以使两个空腔分别形成隔热腔和蓄热腔;所述盖体的顶部形成环状结构的接触部,当所述盖体倒立放置时,所述接触部与桌面接触。锅盖能够稳定地倒立放置,此时可作盆式容器使用。其具有优良的蓄热效果,从而提高烹饪效率和节约能耗,而且锅盖能够稳定地倒立放置以避免与杂质接触。

技术研发人员:黄耀葵

受保护的技术使用者:黄耀葵

技术研发日:20220908

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!