一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构及方法与流程

本发明涉及河流中鱼类洄游技术,具体涉及一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构及方法,属于水利工程与水生态交叉。

背景技术:

1、丁坝又称挑流坝,是与河岸正交或斜交伸入河道中的河道整治建筑物。丁坝一端与堤岸相接呈“t”字形。在治河工程中,丁坝是应用广泛的水工建筑物。在交通建设、河滩围垦和海涂工程中,丁坝也是常用的建筑物之一。丁坝有长短之分, 长者使水流动力轴线发生偏转,趋向对岸,起挑流作用;短者起局部调整水流保护河岸的作用。由丁坝组成的护岸工程,能控导溜势,保护堤岸,又有束狭河床、堵塞岔口和淤填滩岸的作用。

2、由于丁坝等水工建筑物束窄了河道水流,虽然有利于束水攻沙、船舶航行,但由于束窄后的河道水流流速增大,往往不利于鱼类洄游。因此控制丁坝所在河道空间中水体的流速能否适宜目标鱼类游泳能力是决定鱼类能否顺利通过丁坝进行洄游的关键。为了平衡束水攻沙需求及生态保护需求的关系,以利于鱼类洄游,在一些束窄后的河道水流湍急的地方,于丁坝靠岸侧专门设置有洄游通道,洄游通道水体流速适宜于鱼类洄游。增设的洄游通道虽然解决了鱼类洄游问题,但洄游通道的存在,分流了丁坝外侧河道上的水流,相应地削弱了丁坝作用。

3、另外,现有洄游通道宽度为固定式,水流流速无法人为控制,在洄游季遇到涨水时,洄游通道的水流流速也会明显增大,这种情况下也不利于鱼类洄游。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的上述不足,本发明的目的是提供一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,本发明洄游通道可根据实际需要打开或关闭,并在打开时能控制洄游通道的打开宽度,从而更好地实现鱼类洄游。

2、为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

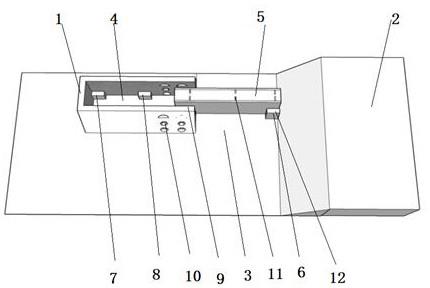

3、一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,包括固定坝体,固定坝体一端和河岸间设有洄游通道;其特征在于:在固定坝体朝向河岸一端设有容置腔,容置腔内设有活动坝体,活动坝体可在容置腔内进出,以将洄游通道关闭或者打开。

4、进一步地,所述河岸上设有岸侧限位机构,活动坝体从容置腔伸出以关闭洄游通道时,活动坝体一端位于容置腔内,活动坝体另一端与河岸抵接的同时与岸侧限位机构结合以防止活动坝体前后晃动。

5、进一步地,所述容置腔内壁上至少设有三处腔内限位机构,分别为远岸腔内限位机构、中间腔内限位机构和近岸腔内限位机构;活动坝体从容置腔伸出以关闭洄游通道时,所述活动坝体位于容置腔内一端与近岸腔内限位机构结合以防止活动坝体位于容置腔内一端前后晃动;当活动坝体全部位于容置腔内时,活动坝体两端分别与近岸腔内限位机构和远岸腔内限位机构结合以防止活动坝体两端前后晃动;当活动坝体一端伸出容置腔且与岸侧限位机构距离设定间距时,活动坝体同时与近岸腔内限位机构和中间腔内限位机构结合以防止活动坝体前后晃动。

6、更进一步的,所述岸侧限位机构、远岸腔内限位机构、中间腔内限位机构和近岸腔内限位机构均为两配对且平行的限位凸起构成的一对限位凸起;每对限位凸起中两限位凸起的间距与活动坝体的宽度对应,用于将活动坝体卡接在两配对限位凸起之间;中间腔内限位机构和近岸腔内限位机构对应的两限位凸起分别设于容置腔上下游侧壁上且正对;远岸腔内限位机构对应的两限位凸起设于容置腔上下游侧壁上且正对或者设于容置腔朝向河岸的壁面上。

7、所有腔内限位机构对应的限位凸起距离容置腔上端和下端均有间距,以在活动坝体完全位于容置腔内时能够通过该间距将限位凸起两侧的容置腔在上端和下端同时连通。

8、进一步地,所述容置腔上下游侧壁上均设有若干生态孔,生态孔与容置腔连通,以便于鱼类通过生态孔进出容置腔。

9、所述生态孔设于两限位机构之间的容置腔侧壁上。

10、为方便对活动坝体作业,所述容置腔上方敞口;在河岸上设有起吊装置,活动坝体上设有便于起吊装置施力的吊挂机构,起吊装置通过吊挂机构将活动坝体吊起以实现在容置腔内的进出。

11、所述吊挂机构为均匀设于活动坝体顶部的多个吊环。

12、本发明同时提供了一种动态调整生态丁坝鱼类洄游通道的方法,其特征在于:先获取前述的可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,然后按如下步骤进行操作,

13、1)判断是否处于鱼类洄游期;若是,则进行第2)步;若否,则进行第3)步;

14、2)判断是否处于4-6月份,若是,则通过起吊装置使活动坝体完全位于容置腔内,从而使洄游通道完全打开;若否,则通过起吊装置使活动坝体部分位于容置腔内,部分位于容置腔外,使洄游通道部分打开,打开程度视鱼类洄游量而定;

15、3)操作起吊装置,使活动坝体一端与河岸抵接,另一端位于容置腔内,以将洄游通道完全关闭。

16、相比现有技术,本发明具有如下有益效果:

17、本发明生态丁坝结构在鱼类非洄游期,其功能主要以束水攻沙为主,此时活动坝体延伸至岸边,生态丁坝以改善水流条件为重点。当处在鱼类洄游期,此时生态丁坝保留洄游通道,活动坝体收缩,使得生态丁坝在岸边预留洄游通道。当处于4-6月关键洄游期时,活动坝体完全收缩回容置腔内,从而能为鱼类洄游预留最大的通道,容置腔成为鱼类躲避天敌场所,实现人工鱼礁功能。当处于非关键洄游期时,根据需要可以将活动坝体推出一段距离,使洄游通道适当收窄,容置腔同样也成为鱼类躲避天敌场所且兼顾水流条件。因此,本发明使用灵活,能够根据不同场景动态地调整活动坝体的位置,实现鱼类洄游和丁坝功能的兼顾。

18、本发明由于洄游通道宽度可以调整,这样可以构建宽的洄游通道,然后根据需要适当缩窄,在调整洄游通道宽度的同时,也可以通过宽度调整流速,使之变急或变缓,从而更好地匹配鱼类洄游。

19、本发明将丁坝由传统的以束水攻沙的丁坝方式转换成可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,形成一种集束水攻沙、动态调整鱼类洄游通道、鱼类躲避天敌的生态鱼礁于一体的新型生态丁坝结构。

20、本发明通过改进现有丁坝结构,以达到生态保护的目的。既能实现传统丁坝束水攻沙的目标,又能预留目标鱼类洄游通道,提高鱼类洄游繁殖的成功率。

技术特征:

1.一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,包括固定坝体,固定坝体一端和河岸间设有洄游通道;其特征在于:在固定坝体朝向河岸一端设有容置腔,容置腔内设有活动坝体,活动坝体可在容置腔内进出,以将洄游通道关闭或者打开。

2.根据权利要求1所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所述河岸上设有岸侧限位机构,活动坝体从容置腔伸出以关闭洄游通道时,活动坝体一端位于容置腔内,活动坝体另一端与河岸抵接的同时与岸侧限位机构结合以防止活动坝体前后晃动。

3.根据权利要求2所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所述容置腔内壁上至少设有三处腔内限位机构,分别为远岸腔内限位机构、中间腔内限位机构和近岸腔内限位机构;活动坝体从容置腔伸出以关闭洄游通道时,所述活动坝体位于容置腔内一端与近岸腔内限位机构结合以防止活动坝体位于容置腔内一端前后晃动;当活动坝体全部位于容置腔内时,活动坝体两端分别与近岸腔内限位机构和远岸腔内限位机构结合以防止活动坝体两端前后晃动;当活动坝体一端伸出容置腔且与岸侧限位机构距离设定间距时,活动坝体同时与近岸腔内限位机构和中间腔内限位机构结合以防止活动坝体前后晃动。

4.根据权利要求3所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所述岸侧限位机构、远岸腔内限位机构、中间腔内限位机构和近岸腔内限位机构均为两配对且平行的限位凸起构成的一对限位凸起;每对限位凸起中两限位凸起的间距与活动坝体的宽度对应,用于将活动坝体卡接在两配对限位凸起之间;中间腔内限位机构和近岸腔内限位机构对应的两限位凸起分别设于容置腔上下游侧壁上且正对;远岸腔内限位机构对应的两限位凸起设于容置腔上下游侧壁上且正对或者设于容置腔朝向河岸的壁面上。

5.根据权利要求4所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所有腔内限位机构对应的限位凸起距离容置腔上端和下端均有间距,以在活动坝体完全位于容置腔内时能够通过该间距将限位凸起两侧的容置腔在上端和下端同时连通。

6.根据权利要求1所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所述容置腔上下游侧壁上均设有若干生态孔,生态孔与容置腔连通,以便于鱼类通过生态孔进出容置腔。

7.根据权利要求6所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所述生态孔设于两限位机构之间的容置腔侧壁上。

8.根据权利要求1所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所述容置腔上方敞口;在河岸上设有起吊装置,活动坝体上设有便于起吊装置施力的吊挂机构,起吊装置通过吊挂机构将活动坝体吊起以实现在容置腔内的进出。

9.根据权利要求8所述的一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,其特征在于:所述吊挂机构为均匀设于活动坝体顶部的多个吊环。

10.一种动态调整生态丁坝鱼类洄游通道的方法,其特征在于:先获取权利要求8所述的可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构,然后按如下步骤进行操作,

技术总结

本发明公开了一种可动态调整鱼类洄游通道的镶嵌式生态丁坝结构及方法,生态丁坝结构包括固定坝体,固定坝体一端和河岸间设有洄游通道;在固定坝体朝向河岸一端设有容置腔,容置腔内设有活动坝体,活动坝体可在容置腔内进出,以将洄游通道关闭或者打开。实施时,先判断是否处于洄游期;若否,则操作起吊装置,使活动坝体将洄游通道完全关闭。若是,则进一步判断是否处于4‑6月份,若是,则通过起吊装置使洄游通道完全打开;若否,则通过起吊装置使洄游通道部分打开。本发明洄游通道可根据实际需要打开或关闭,并在打开时能控制洄游通道的打开宽度,从而更好地实现鱼类洄游。

技术研发人员:徐观兵,王建平,马茂原,蓝霄峰,刘霞,翁忠华,刘悦轩,李慧婧,陈高峰,吕文斌,刘永安,廖智颖,黄代忠,刘晋高,唐榆森

受保护的技术使用者:珠江水利委员会珠江水利科学研究院

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!