一种支护桩与支撑板组合支护结构的制作方法

1.本实用新型涉基坑施工技术领域,具体是一种支护桩与支撑板组合支护结构。

背景技术:

2.随着城市化的发展,工程建设场地地质条件及周边环境越来越复杂,深大基坑开挖过程中不可避免的会对既有地层产生扰动,从而引起基坑变形及基坑周边土体位移,对周边建筑物安全造成影响,特别是基坑周边重要构建筑物,其对地基稳定性要求极为严苛,如不采取措施对基坑变形进行控制,基坑施工过程中一旦发生基坑变形超过允许范围,将造成极为恶劣的社会影响及不可挽回的经济损失。

3.现阶段临近重要建构筑的深大基坑支护形式多为地下连续墙、双排桩、钻孔灌注桩与支撑梁等组合形式,普遍存在工程造价高、材料损耗大、施工工期长、回收利用率低等工程问题。如钻孔灌注桩钢筋混凝土量大,地下连续墙造价高,双排桩施工工程量大、施工周期长等缺点。

技术实现要素:

4.鉴于上述情况,本实用新型的目的是提供一种支护桩与支撑板组合支护结构,能有效解决现有支护结构成本高、工序复杂以及施工效率低的问题,同时通过支撑板带加强内支撑质量、刚度,有效地控制基坑变形,支撑板带可拆除为装配式混凝土板,有效进行资源二次利用,降低施工成本。具体技术方案如下:

5.一种支护桩与支撑板组合支护结构,包括smw工法桩、立柱桩、冠梁、内支撑、主支撑梁,所述的冠梁设置在smw工法桩顶部,所述的主支撑梁设置在立柱桩顶部,所述的内支撑两端分别与冠梁、主支撑梁相连;

6.smw工法桩包括搅拌桩、h型钢,冠梁与h型钢浇筑在一起;

7.立柱桩包括钻孔灌注桩、格构柱,主支撑梁与格构柱浇筑在一起。

8.内支撑包括支撑板、支撑梁、支撑斜梁;支撑梁垂直连接在冠梁于主支撑梁之间;在内支撑薄弱节点位置设置支撑板,未设置支撑板的位置设置支撑斜梁。

9.冠梁与支撑梁、支撑斜梁连接位置设置腋角;主支撑梁与支撑梁、支撑斜梁连接位置设置腋角。

10.支撑板四周与冠梁、支撑梁、主支撑梁连接。

11.本实用新型与现有技术相比具有如下优点:

12.(1)与地连墙相比,本支护结构采用搅拌桩内插可回收型钢,无须大量钢筋混凝土,节约了大量的材料投入和混凝土养护等待时间,极大程度降低了成本和节约了工期。

13.(2)与双排桩相比,本支护结构所占场地小、施工所需场地较小,且施工对临近重要建构筑物影响较小,适用范围广。

14.(3)与钻孔灌注桩+支撑梁组合结构相比,通过支撑板增大内支撑结构的自重和抗弯能力,在做好内支撑的传力、支护作用同时在减小自身弯曲变形,从而限制基坑变形。

15.(4)本工法进行smw工法桩与支撑板组合支护,使用的机械简单、材料同既有支护结构一致,且仅在支护薄弱节点及重要建构筑物位置设置,在保证基坑周边安全的同时避免在支护薄弱位置及重要建构筑处单独设计加固措施,有效的降低了施工成本。

附图说明

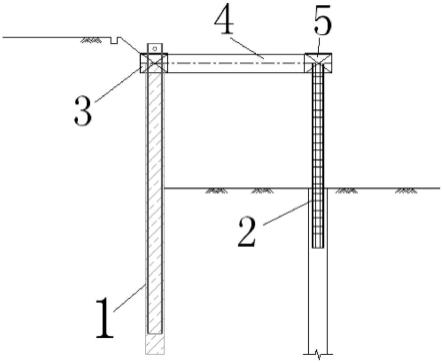

16.图1是本实用新型结构示意图;

17.图2是本实用新型的平面示意图;

18.图3是工法桩的平面示意图;

19.图4是立柱桩的剖面示意图;

20.图中1、smw工法桩,101、搅拌桩,102、h型钢,2、立柱桩,201、钻孔灌注桩,202、格构柱,3、冠梁,4、内支撑,401、支撑板,402、支撑梁,403、支撑斜梁,404、腋角,5、主支撑粱。

具体实施方式

21.下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

22.结合附图,如图1所示的一种支护桩与支撑板组合支护结构,主要由smw工法桩1、立柱桩2、冠梁3、内支撑4、主支撑梁5组成,所述的冠梁3设置在smw工法1桩顶部,所述的主支撑梁5设置在立柱桩2顶部,所述的内支撑4两端分别与冠梁3、主支撑梁5相连。

23.如图2所示:冠梁3设置在smw工法桩1顶部与h型钢102浇筑在一起;主支撑梁5设置在立柱桩2顶部与格构柱202浇筑在一起。

24.如图3所示:smw工法桩1包括搅拌桩101、h型钢102。

25.如图4所示:立柱桩2包括钻孔灌注桩201、格构柱202。

26.内支撑包括支撑板401、支撑梁402、支撑斜梁403;支撑梁402垂直连接在冠梁3于主支撑梁5之间;在内支撑薄弱节点位置设置支撑板401,未设置支撑板的位置设置支撑斜梁403。这里的内支撑薄弱节点是指根据设计图纸所确定的承受较大载荷的位置。支撑斜梁403固定在相邻两个支撑粱402的对角处。

27.冠梁3与支撑梁402、支撑斜梁403连接位置设置腋角404;主支撑梁5与支撑梁402、支撑斜梁403连接位置设置腋角404。

28.支撑板401四周与冠梁3、支撑梁402、主支撑梁5连接。

29.本实用新型具体实施步骤如下:

30.(1)smw工法桩施工、立柱桩施工;

31.(2)土方开挖,破桩头露出h型钢及格构柱;

32.(3)进行冠梁、主支撑、内支撑施工,使整个支护构件形成协同受力结构体系,即:一种支护桩与支撑板组合支护结构。

33.smw工法桩搅拌桩成桩施工效率高,搅拌桩兼做止水帷幕,在节省了止水帷幕的同时避免支护结构过多占用周边空间。在搅拌桩未凝结时插入h型钢,搅拌桩内插型钢提高了支护结构的刚度;

34.内支撑两端分别与冠梁、主支撑梁相连,跨度较大,为保证内支撑的支护稳定,在内支撑下部设置立柱桩,能有效地保证内支撑在垂直于水平方向的稳定。立柱桩采用钻孔灌注桩+格构柱的形式,通过钻孔灌注桩保证立柱桩基础的稳定,避免立柱桩承重后下沉;

格构柱采用角钢及缀板拼接而成,格构柱的截面为矩形,施工简便且受力性能好,待内支撑拆除后可进行回收利用。

35.smw工法于1976年在日本问世。smw工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入h型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。

36.smw工法桩与立柱桩的组合形式,smw工法桩进行基坑支护,立柱桩保证了内支撑稳定,使得内支撑对smw起到更好的支护效果。内支撑上部的加强板两端与冠梁、主支撑相连接(冠梁位置工法桩上部、主支撑梁位于立柱桩上部),通过冠梁与支撑梁保证内支撑竖向的稳定,内支撑板在加强基坑支护的的同时也可作为临时材料堆场、临时通道等,减少对基坑周边场地的需求。

技术特征:

1.一种支护桩与支撑板组合支护结构,其特征在于:包括smw工法桩(1)、立柱桩(2)、冠梁(3)、内支撑(4)、主支撑梁(5),所述的冠梁(3)设置在smw工法桩(1)顶部,所述的主支撑梁(5)设置在立柱桩(2)顶部,所述的内支撑(4)两端分别与冠梁(3)、主支撑梁(5)相连;smw工法桩(1)包括搅拌桩(101)、h型钢(102),冠梁(3)与h型钢(102)浇筑在一起;立柱桩(2)包括钻孔灌注桩(201)、格构柱(202),主支撑梁(5)与格构柱(202)浇筑在一起。2.根据权利要求1所述的一种支护桩与支撑板组合支护结构,其特征在于:内支撑(4)包括支撑板(401)、支撑梁(402)、支撑斜梁(403);支撑梁(402)垂直连接在冠梁(3)与主支撑梁(5)之间;在内支撑(4)薄弱节点位置设置支撑板(401),未设置支撑板(401)的位置设置支撑斜梁(403)。3.根据权利要求1所述的一种支护桩与支撑板组合支护结构,其特征在于:冠梁(3)与支撑梁(402)、支撑斜梁(403)连接位置设置腋角;主支撑梁(5)与支撑梁(402)、支撑斜梁(403)连接位置设置腋角(404)。4.根据权利要求1所述的一种支护桩与支撑板组合支护结构,其特征在于:支撑板(401)四周与冠梁(3)、支撑梁(402)、主支撑梁(5)连接。

技术总结

本实用新型公开一种支护桩与支撑板组合支护结构,包括SMW工法桩、立柱桩、冠梁、内支撑、主支撑梁,所述的冠梁设置在SMW工法桩顶部,所述的主支撑梁设置在立柱桩顶部,所述的内支撑两端分别与冠梁、主支撑梁相连;本实用新型能有效解决现有支护结构成本高、工序复杂以及施工效率低的问题,同时通过支撑板带加强内支撑质量、刚度,有效地控制基坑变形,支撑板带可拆除为装配式混凝土板,有效进行资源二次利用,降低施工成本。降低施工成本。降低施工成本。

技术研发人员:王可 徐广祥 姚渊 李淋淋 王欣 孙纪龙 李航 陈静娴 许维谨 杨鹏宇

受保护的技术使用者:中建铁路投资建设集团有限公司

技术研发日:2022.07.27

技术公布日:2022/11/4

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1