一种沟道泥石流上跨桥梁防护结构的制作方法

本技术属于地质灾害防治,特别涉及针对大排量泥石流情况下用于保护桥梁的防护结构,具体为一种沟道泥石流上跨桥梁防护结构。

背景技术:

1、针对我国西南地区,地势起伏很大,桥梁作为构建物起着重要连接的作用。同时西南区域泥石流极为发育,对既有铁路的桥梁结构具有很大威胁,大流量泥石流沿途冲切沟谷、岸坡坍塌,导致铁路桥梁停运,中断交通,需通过修建排导槽引流。现有技术中,常规排导槽设计在桥墩之间,但当坡度较大且泥石流量大时,存在冲出排导槽的风险,进而威胁桥梁结构的安全。此类问题风险大,难度高,急需一种新型泥石流排导方式来解决此类问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于:针对现有技术存在的涉及的排导槽的结构不合理导致的排导槽结构不稳固,结构安全性差的问题,提供一种沟道泥石流上跨桥梁防护结构。

2、为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

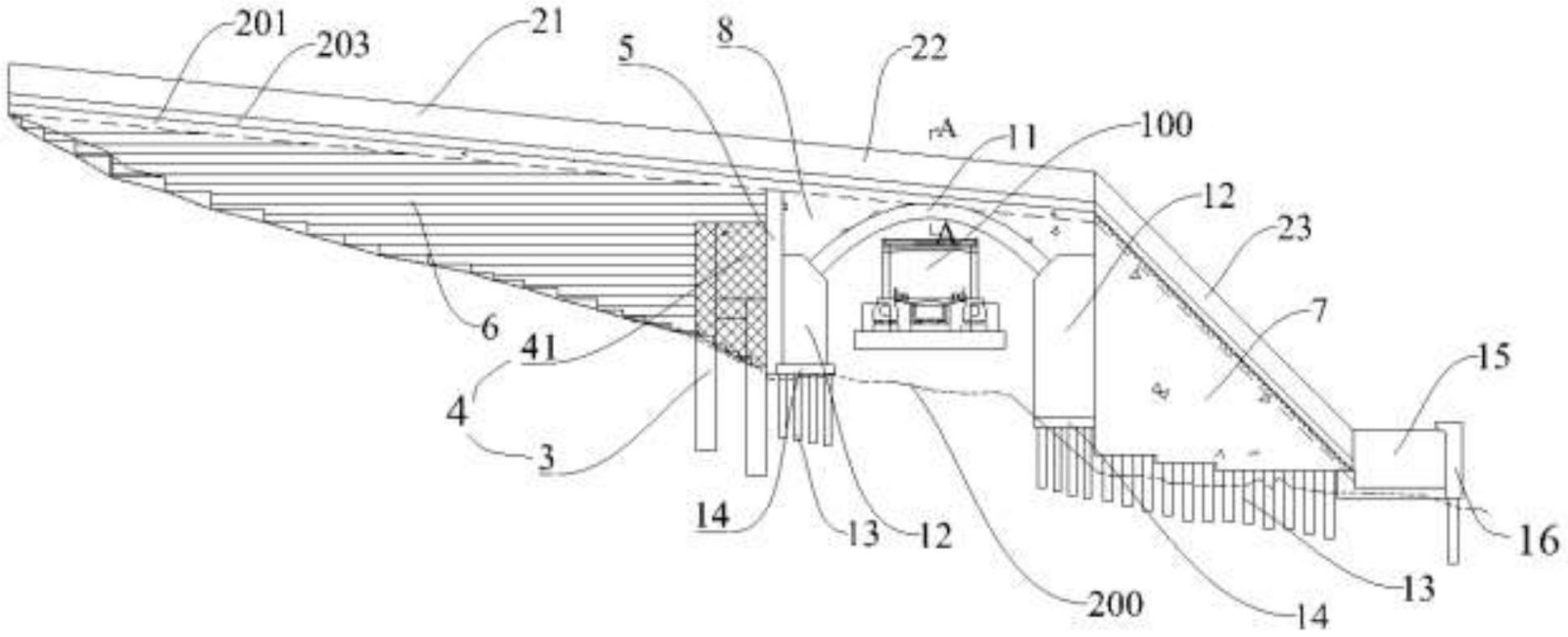

3、一种沟道泥石流上跨桥梁防护结构,包括架设于供铁路列车穿过的明洞结构、架设于所述明洞结构上方的排导槽,所述排导槽包括高位区排导槽、过渡区排导槽和低位区排导槽,所述高位区排导槽位于靠近陡山体一侧,所述过渡区排导槽位于所述明洞结构正上方区域,所述低位区排导槽位于远离陡山体一侧;所述高位区排导槽与所述过渡区排导槽交接的区域下部设置有桩墙结构。

4、本实用新型的技术方案中,通过在铁路桥梁的上方修筑排导槽防护结构,使发生泥石流情况下,能通过排导槽将泥石流引流到固定的位置,有效减小泥石流对桥梁结构的冲击破坏问题,防护了铁路及列车的安全,且在现有技术的基础上通过对靠近陡山体一侧增加桩墙结构,提高了用于支撑排导槽结构的明洞结构的安全性能,使整体的排导槽防护结构安全性能更高,寿命更长。

5、作为本实用新型的优选方案,所述明洞结构为单孔实腹拱桥,所述明洞结构包括弧形拱顶、设置于拱形顶两侧的桥墩以及设置于所述桥墩下部的用于支撑所述的桥墩的桩群组件。在桩群组件上建设承台和桥墩并浇筑弧形拱顶形成明洞结构。桩群组件极大的保证了单孔实腹的承载能力。提高了明洞结构的稳定性。后期在其上部以及两侧进行排导槽结构架设的过程中,能够具有更好的抗压力能力。桩群组件应为钻孔灌注桩,钻孔灌注桩等间距布置,且下部与未经扰动的山体锚固,桥墩布置在桩群上部,并沿线路间隔设置。

6、作为本实用新型的优选方案,所述桩墙结构包括若干个沿着所述桥墩间隔设置的“h”型桩,位于所述“h”型桩之间以及所述“h”型桩上部设置有回填体。使陡山体一侧后期进行石方填充过程中,通过设置桩墙结构,使其与桥墩之间形成一道屏障,使石方的压力不会加载于明洞的桥墩之上,特别适用于墙后高填方。

7、作为本实用新型的优选方案,所述桩墙结构与所述明洞结构之间具有变形缝区域,所述变形缝区域内填充有柔性材料。

8、作为本实用新型的优选方案,所述高位区排导槽与所述过渡区排导槽的倾斜角度一致,所述低位区排导槽的倾斜角度大于所述过渡区排导槽的倾斜角度。

9、作为本实用新型的优选方案,所述高位区排导槽与陡山体一侧边坡之间设置有第一填充体,所述低位区排导槽与下部的边坡之间设置有第二填充体,所述过渡区排导槽与所述明洞结构的顶部之间设置有第三填充体。具体的,第一填充体第二填充体为土石方材料或者混凝土材料。而第三填充体主要为轻质混凝土材料。轻质混凝土材料具有自重低,但承担能力与混凝土材料相当。通过采用轻质混凝土材料能够降低对弧形拱顶的压力。

10、作为本实用新型的优选方案,位于所述第一填充体内部沿其竖直的高度方向上间隔设置有土工格栅层。更优选的,在陡山体一侧的边坡上,进行第一填充体的填充前,边坡上筑有台阶结构,所述台阶结构沿着边坡的自上而下延伸。

11、作为本实用新型的优选方案,所述第一填充体和所述第三填充体的顶面形成一个一体倾斜的斜面,所述排导槽设置于所述斜面之上;所述排导槽包括排导槽基底以及相对设置于所述排导槽基底上的侧墙,所述侧墙之间的区域即为泥石流的排导区。所述排导槽基底为钢筋混凝土结构,排导槽基底的倾角越接近坡面倾角,泥石流流动阻力越小,导流效果越好。

12、作为本实用新型的优选方案,位于所述侧墙的外侧还设置有回填层。

13、作为本实用新型的优选方案,所述低位区排导槽下方设置有消能结构,所述消能结构包括消能池和消能桩,所述消能桩设置于所述消能池的出口位置。消能结构能有效削弱泥石流冲击力,减缓泥石流流速,避免泥石流对下游构筑物造成危害。

14、综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:

15、当桥梁线路途经陡坡泥石流发育地段时,可以有效引导泥石流的走向,避免对桥梁结构的冲击,保护线路安全;相较于长期治理泥石流,该实用新型有着较好的经济价值,极适用坡陡雨多的地区,具有广阔的实用价值。

16、本实用新型的技术方案中,通过进一步的加固明洞结构,且在进行边坡石方填充、以及排导槽的设计过程中,为了减少对明洞结构的压力加载,设计了桩墙结构,并在回填层的设计上采用轻质混凝土材料进行填充,最大化的保证了明洞结构的稳固性。极大的延长了了排导槽结构的使用寿命,提高了排导槽结构的安全性能。

技术特征:

1.一种沟道泥石流上跨桥梁防护结构,包括架设于供铁路列车(100)穿过的明洞结构(1)、架设于所述明洞结构上方的排导槽,其特征在于,所述排导槽包括高位区排导槽(21)、过渡区排导槽(22)和低位区排导槽(23),所述高位区排导槽(21)位于靠近陡山体一侧,所述过渡区排导槽(22)位于所述明洞结构(1)正上方区域,所述低位区排导槽(23)位于远离陡山体一侧;

2.根据权利要求1所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,所述明洞结构(1)为单孔实腹拱桥,所述明洞结构(1)包括弧形拱顶(11)、设置于弧形拱顶(11)两侧的桥墩(12)以及设置于所述桥墩(12)下部的用于支撑所述的桥墩(12)的桩群组件(13)。

3.根据权利要求2所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,所述桩墙结构(4)包括若干个沿着所述桥墩(12)间隔设置的“h”型桩(3),位于所述“h”型桩(3)之间以及所述“h”型桩(3)上部设置有回填体(41)。

4.根据权利要求3所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,所述桩墙结构(4)与所述明洞结构(1)之间设置有变形缝(5),所述变形缝(5)内填充有柔性材料。

5.根据权利要求1所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,所述高位区排导槽(21)与所述过渡区排导槽(22)的倾斜角度一致;所述低位区排导槽(23)的倾斜角度大于所述过渡区排导槽(22)的倾斜角度。

6.根据权利要求1-5任一项所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,所述高位区排导槽(21)与陡山体一侧边坡之间设置有第一填充体(6),所述低位区排导槽(23)与下部的边坡之间设置有第二填充体(7),所述过渡区排导槽(22)与所述明洞结构(1)的顶部之间设置有第三填充体(8)。

7.根据权利要求6所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,位于所述第一填充体(6)内部沿其竖直的高度方向上间隔设置有土工格栅层。

8.根据权利要求6所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,所述第一填充体(6)和所述第三填充体(8)的顶面形成一个一体倾斜的斜面,所述排导槽设置于所述斜面之上;所述排导槽包括排导槽基底(201)以及相对设置于所述排导槽基底(201)上的侧墙(202),所述侧墙(202)之间的区域即为泥石流的排导区。

9.根据权利要求8所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,位于所述侧墙(202)的外侧还设置有回填层(203)。

10.根据权利要求1所述的沟道泥石流上跨桥梁防护结构,其特征在于,所述低位区排导槽(23)下方设置有消能结构,所述消能结构包括消能池(15)和消能桩(16),所述消能桩(16)设置于所述消能池(15)的出口位置。

技术总结

本技术属于地质灾害防治技术领域,特别涉及针对大排量泥石流情况下用于保护桥梁的防护结构,具体为一种沟道泥石流上跨桥梁防护结构。包括架设于供铁路列车穿过的明洞结构、架设于所述明洞结构上方的排导槽,所述排导槽包括高位区排导槽、过渡区排导槽和低位区排导槽,所述高位区排导槽位于靠近陡山体一侧,所述过渡区排导槽位于所述明洞结构正上方区域,所述低位区排导槽位于远离陡山体一侧;所述高位区排导槽与所述过渡区排导槽交接的区域下部设置有桩墙结构。该方案在现有技术的基础上通过对靠近陡山体一侧增加桩墙结构,提高了用于支撑排导槽结构的明洞结构的安全性能,使整体的排导槽防护结构安全性能更高,寿命更长。

技术研发人员:何江,薛元,付正道,代伟,肖朝乾,姜瑞雪,张硕,张涛,李睿,肖杭,王歆宇,罗程鸿

受保护的技术使用者:中铁二院工程集团有限责任公司

技术研发日:20221116

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!