一种灌注桩施工辅助装置及灌注桩施工方法与流程

本发明涉及建筑施工,具体涉及一种灌注桩施工辅助装置及灌注桩施工方法。

背景技术:

1、钢筋混凝土灌注桩是土木工程中经常使用的一种深基础形式,属于隐蔽工程,起着将地基承载力与结构上部荷载相连接的作用,是建筑物与构筑物的重要组成部分,对工程上部结构的质量与安全起着重要的作用。主要施工顺序为:定位-成孔-清孔-钢筋笼吊装-导管下放-水下灌注混凝土。水下灌注混凝土是将混凝土通过竖立的管子,依靠混凝土自重进行灌注,灌注过程中随着混凝土沿着导管逐渐灌入,混凝土液面不断上升,桩孔内的泥浆逐渐被混凝土上顶后从桩孔口排出。灌注过程中随着混泥土的上升,适时提升和拆卸导管。

2、一般情况下,导管底端埋入混凝土面以下2-6米为宜,灌注桩在施工时导管埋置深度是桩基工程质量的关键因素之一。根据水下混凝土流动扩散规律,若埋深过小,则拔升导管时易将导管拔出混凝土面,造成桩身夹泥、断桩;若埋深过大,则底部导管口的超压力减小,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,因此,应控制好灌注桩导管的埋置深度。

3、施工过程中为保证导管底端埋入混凝土以下适宜的深度,以确保可以正常灌注混凝土,通常采用三种方法:一是按照混凝土灌入量与混凝土在孔内的上升高度的比例关系推算导管埋入混凝土的深度;二是不断使用探绳检查桩孔内混凝土高度,计算导管埋入混凝土的深度,工作相当繁琐,稍有疏忽即有可能造成断管、钢筋笼上浮、断桩。因地质条件等原因,桩孔时有塌孔、扩径现象发生,造成孔径上下不一致,即所谓的“大肚子”,混凝土灌入量与混凝土在孔内的上升高度的比例关系就发生了改变,倘若还以孔径较为规则的比例关系推算,就会多计导管埋入混凝土内的长度,导致提升导管长度过大,将导管拔出混凝土面,形成断桩,容易造成很大损失或严重工程事故,影响桩基灌注质量。

技术实现思路

1、针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种灌注桩施工辅助装置及灌注桩施工方法,以解决现有技术中灌注桩导管底部在混凝土层中的埋深测量误差较大而造成混凝土灌注质量差的问题。

2、为达到以上目的,本发明采取的技术方案是:

3、一方面,本申请提供一种灌注桩施工辅助装置,包括:

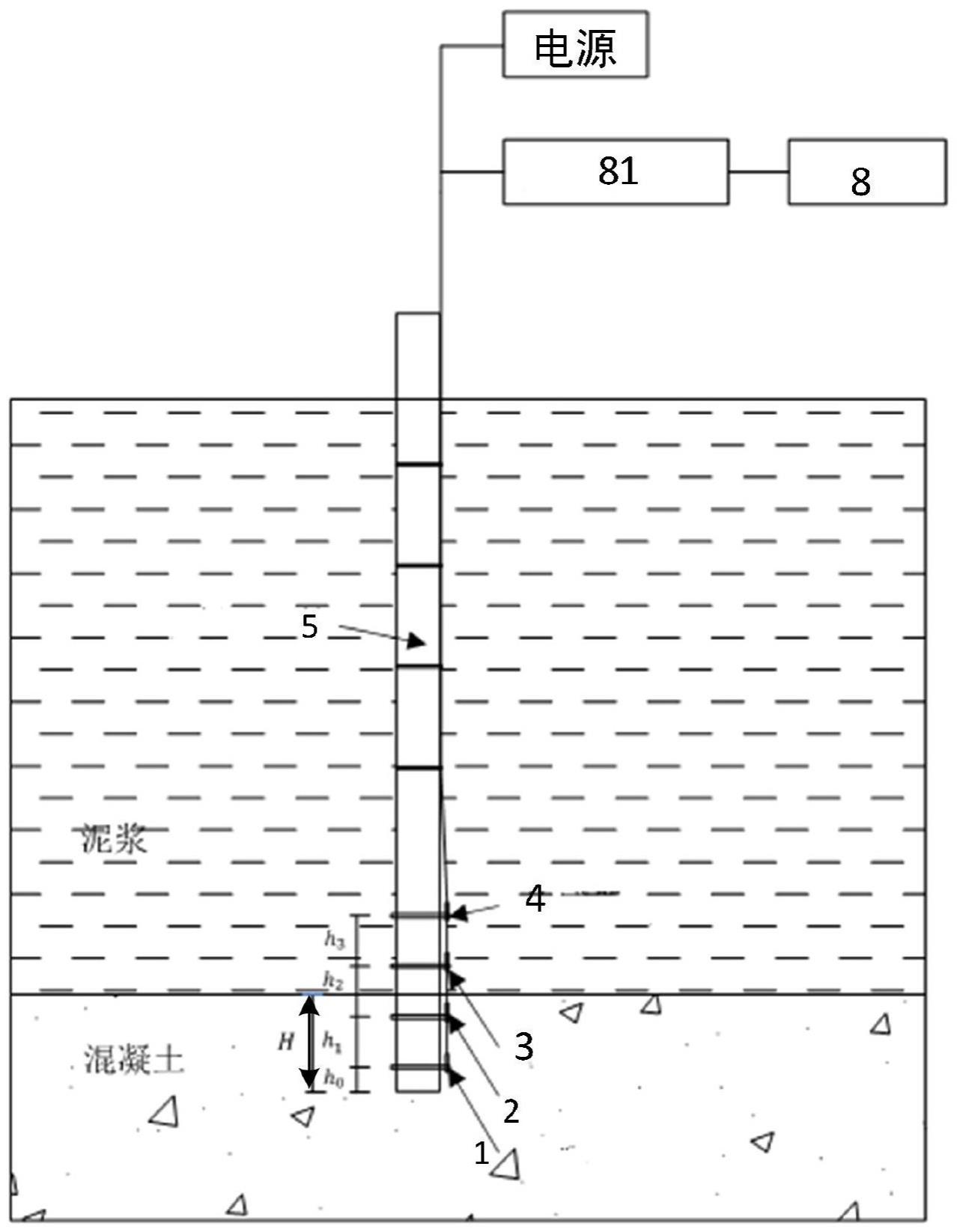

4、从底部向顶部依次间隔设置在导管底端的第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器及第四压力变送器;

5、控制器,其与所有上述压力变送器信号连接,用于获取上述第一压力变送器和上述第四压力变送器的第一压强差,并基于相邻两个压力变送器的设定间距,确定的压强差上限值和压强差下限值,且根据上述压强差是否在上述压强差上限值和上述压强差下限值的范围内,控制混凝土的灌注和上述导管的升降。

6、在一些可选的实施例中,上述第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器及第四压力变送器均通过变送器固定环与上述导管可拆卸连接。

7、在一些可选的实施例中,上述第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器及第四压力变送器均通过导线与控制器电连接,上述导线通过线夹沿上述导管的长度方向排布并与上述变送器固定环连接。

8、另一方面,本申请还提供一种灌注桩施工方法,利用上述的灌注桩施工辅助装置实施,包括以下步骤:

9、获取第一压力变送器和第四压力变送器的第一压强差;

10、基于相邻两个压力变送器的设定间距,确定压强差上限值和压强差下限值;

11、根据上述第一压强差是否在上述压强差上限值和上述压强差下限值的范围内,控制混凝土的灌注和上述导管的升降。

12、在一些可选的实施例中,上述的根据上述第一压强差是否在上述压强差上限值和上述压强差下限值的范围内,控制混凝土的灌注和上述导管的升降,包括:

13、判断上述第一压强差是否在上述压强差上限值和上述压强差下限值的范围内;

14、若上述第一压强差大于上述压强差上限值,则控制器控制停止灌注混凝土,并上拔上述导管;

15、若上述第一压强差小于上述压强差下限值,则控制器控制上述导管停止上拔并继续灌注混凝土;

16、若上述第一压强差在上述压强差下限值和上述压强差上限值之间,则控制器控制混凝土继续灌注且上述导管高度不变。

17、在一些可选的实施例中,上述压强差下限值根据bdown=γs(h2+h3)+γch1+(uc+us)确定,其中bdown为压强差下限值,γs为泥浆层的泥浆重度,γc为混凝土层的混凝土重度,uc为压力变送器位于泥浆层中的误差,us为压力变送器位于混凝土层中的误差,h1为第一压力变送器与第二压力变送器之间的距离,h2为第二压力变送器与第三压力变送器之间的距离,h3为第三压力变送器与第四压力变送器之间的距离。

18、在一些可选的实施例中,上述压强差上限值根据bup=γsh3+γc(h1+h2)-(uc+us)确定,其中bup为压强差上限值。

19、在一些可选的实施例中,当第一压力变送器和第四压力变送器的上述第一压强差在上述压强差下限值和上述压强差上限值之间时,根据第二压力变送器及第三压力变送器的第二压强差,确定上述导管的埋置深度以控制混凝土的灌注速度。

20、在一些可选的实施例中,根据确定上述导管的底部与混凝土和泥浆分界面的距离,其中,h为混凝土与泥浆分界面与上述导管底部的距离,h0为上述第一压力变送器距离上述导管底部的距离,p2为上述第二压力变送器测得的压强值,p3为上述第三压力变送器测得的压强值。

21、在一些可选的实施例中,上述导管的埋置深度与混凝土的灌注速度呈正相关关系。

22、与现有技术相比,本发明的优点在于:通过设置四个压力变送器,从而可以更精确的对混凝土的灌注过程进行控制,以提高混凝土的灌注质量;通过利用位于两端的压力变送器测得压强差,并判断该压强差是否在压强差上限值和压强差下限值范围内,从而可以对混凝土的灌注过程及时调整,且解决了需要多人非实时利用探绳确认混凝土层和泥浆层的分界面高度及导管的埋置深度的问题,提高了施工时的可靠性,控制更准确与便捷,可以在灌注混凝土的过程中实现动态动态控制,提高了施工效率。

技术特征:

1.一种灌注桩施工辅助装置,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的灌注桩施工辅助装置,其特征在于,所述第一压力变送器(1)、第二压力变送器(2)、第三压力变送器(3)及第四压力变送器(4)均通过变送器固定环(7)与所述导管(5)可拆卸连接。

3.如权利要求2所述的灌注桩施工辅助装置,其特征在于,所述第一压力变送器(1)、第二压力变送器(2)、第三压力变送器(3)及第四压力变送器(4)均通过导线(9)与控制器(8)电连接,所述导线(9)通过线夹(6)沿所述导管(5)的长度方向排布并与所述变送器固定环连接。

4.一种灌注桩施工方法,其特征在于,利用如权利要求1-3中任一所述的灌注桩施工辅助装置实施,包括以下步骤:

5.如权利要求4所述的灌注桩施工方法,其特征在于,所述的根据所述第一压强差是否在所述压强差上限值和所述压强差下限值的范围内,控制混凝土的灌注和所述导管(5)的升降,包括:

6.如权利要求4所述的灌注桩施工方法,其特征在于,所述压强差下限值根据bdown=γs(h2+h3)+γch1+(uc+us)确定,其中bdown为压强差下限值,γs为泥浆层的泥浆重度,γc为混凝土层的混凝土重度,uc为压力变送器位于泥浆层中的误差,us为压力变送器位于混凝土层中的误差,h1为第一压力变送器(1)与第二压力变送器(2)之间的距离,h2为第二压力变送器(2)与第三压力变送器(3)之间的距离,h3为第三压力变送器(3)与第四压力变送器(4)之间的距离。

7.如权利要求4所述的灌注桩施工方法,其特征在于,所述压强差上限值根据bup=γsh3+γc(h1+h2)-(uc+us)确定,其中bup为压强差上限值。

8.如权利要求5所述的灌注桩施工方法,其特征在于,当第一压力变送器(1)和第四压力变送器(4)的所述第一压强差在所述压强差下限值和所述压强差上限值之间时,根据第二压力变送器(2)及第三压力变送器(3)的第二压强差,确定所述导管(5)的埋置深度以控制混凝土的灌注速度。

9.如权利要求8所述的灌注桩施工方法,其特征在于,根据h=确定所述导管(5)的底部与混凝土和泥浆分界面的距离,其中,h为混凝土与泥浆分界面与所述导管(5)底部的距离,h0为所述第一压力变送器(1)距离所述导管(5)底部的距离,p2为所述第二压力变送器(2)测得的压强值,p3为所述第三压力变送器(3)测得的压强值。

10.如权利要求8所述的灌注桩施工方法,其特征在于,所述导管(5)的埋置深度与混凝土的灌注速度呈正相关关系。

技术总结

本发明公开了一种灌注桩施工辅助装置及灌注桩施工方法,涉及建筑施工技术领域,一方面,该装置包括四个从导管底部向顶部依次间隔设置的压力变送器,并与控制器信号连接,以通过获取四个压力变送器的信号来控制混凝土的灌注和导管的升降。另一方面,该方法包括以下步骤:获取第一压力变送器和第四压力变送器的压强差;基于相邻两个压力变送器的设定间距,确定压强差上限值和压强差下限值;根据压强差是否在压强差上限值和压强差下限值的范围内,控制混凝土的灌注和导管的升降。通过位于两端的压力变送器测得压强差,判断该压强差是否在压强差上限值和压强差下限值范围内,以对混凝土的灌注过程及时调整,提高了施工时的可靠性和施工效率。

技术研发人员:程志曜,刘崇喜,胡怡之,马远刚,王东辉,黄锐,马啸,赵萌,颜天成,苏舟舟,何成园,高国辉

受保护的技术使用者:中铁大桥局集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!