抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构及其施工方法与流程

本发明涉及一种抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构及其施工方法,属于抽水蓄能电站下水库设计。

背景技术:

1、抽水蓄能电站利用高差和循环水发电,枢纽布置格局主要受上、下水库控制,上、下水库组合类型丰富,其中上水库多为开挖成库或筑坝成库,下水库既有利用天然河道筑坝成库,也有利用既有水库或天然河道成库。

2、抽水蓄能电站因厂房机组需要循环抽水以及发电,因而对于水质要求很高,尤其是含沙量,关乎着厂房机组的使用寿命;且过多的含沙量淤积,也会导致库容减小,降低发电效益。北方河流一般泥沙很多,很多抽水蓄能电站因水体中含沙量超标,处理费用高昂,极大的制约抽水蓄能电站的发展。

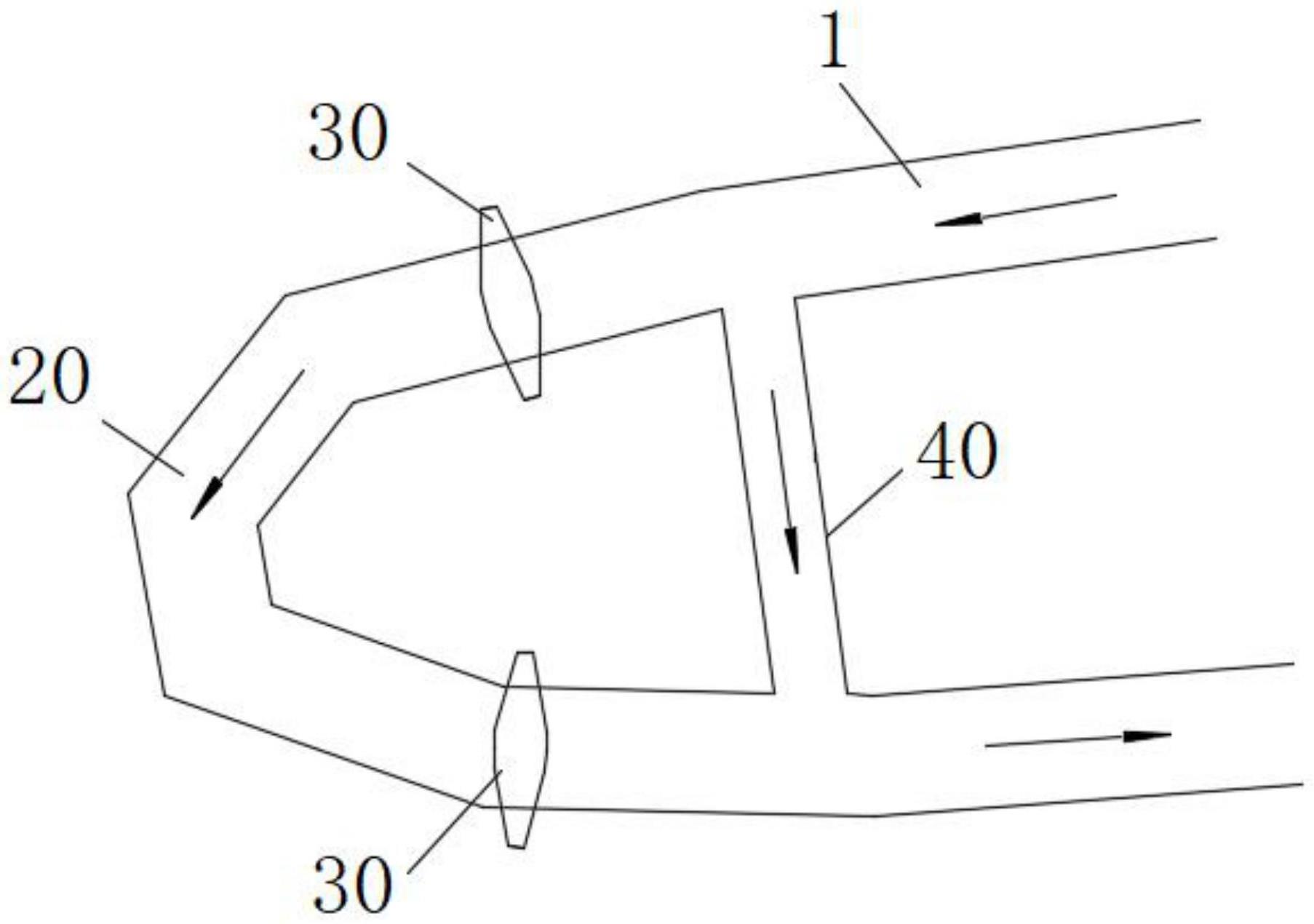

3、常规的含沙量超标处理方法是通过对下水库河道设置两道坝体,并进行河流改道(一般可利用导流洞或者导流明渠实现),河流中的水不再流入下水库,以此来降低含沙量,可参阅图1,两道坝体以及河流改道费用高,工期长,代价大,且需要站址规划有河湾,地形严重制约;或者在河流以上合适地形开挖成下水库,可参阅图2,即上水库、下水库均为人工修建,未利用天然河道或水库,且开挖成库,受地形制约,多数站址难以实现,且河道为最低的地下水排泄基准面,防渗问题尤为突出。

4、此外,公告号为cn214363795u的专利文献公开了一种多泥沙河流集渗结构,包括:集水廊道、无砂混凝土管、混凝土、卵石、砾石、粗砂和中砂;集水廊道的两侧设置多个与集水廊道连通且垂直的无砂混凝土管,各个无砂混凝土管的底部回填铺设一层混凝土;集水廊道和无砂混凝土管的外部铺设一层卵石;卵石的上面铺设一层砾石;砾石的上面铺设一层粗砂;粗砂的上面铺设一层中砂。该方案虽然可以有效地解决多泥沙河流取水难和除沙难的问题,控制入库水体的泥沙含量,保证蓄能库的有效库容,但是上述方案的集渗结构过滤体层均呈水平向铺设,然后沿竖向叠合设置,存在泥沙淤积于集渗结构过滤体上方,降低集渗结构取水效率的问题,且检修极为不便。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是:提供一种抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,可适用于多泥沙河流工况,且同时具有结构简单、实施成本低、取水效率高和检修方便的优点。

2、为解决上述技术问题本发明所采用的技术方案是:抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,包括天然河道、下水库进出水口以及在边坡开挖形成的集水凹槽,集水凹槽配设有边坡支护结构,下水库进出水口设置于集水凹槽内,集水凹槽靠近天然河道的一侧具有与天然河道相连通的过流通道,过流通道内固定设置有多根水下灌注桩,水下灌注桩的轴线均为竖向设置,多根水下灌注桩的外周整体套设有预应力箍筋;水下灌注桩围合形成竖向滑道,竖向滑道的底部设置有加筋混凝土垫层,竖向滑道内安装有可拆卸更换的滤芯,滤芯包括沿水平向依次叠合设置的第一碎石层、第一粗砂层、中砂层、第二粗砂层及第二碎石层,第一碎石层面向集水凹槽设置,第二碎石层面向天然河道设置,第一碎石层、第一粗砂层、中砂层、第二粗砂层及第二碎石层的外部均通过密目网包裹定形,密目网通过第一钢筋笼作为支撑骨架;集水凹槽的底部在靠近天然河道下游的一端连接有排沙管道,排沙管道与天然河道的下游相连通,排沙管道靠近集水凹槽的一端设置有用于控制其内部流道启闭的闸门。

3、进一步优选的方案是:第一碎石层、第一粗砂层、中砂层、第二粗砂层及第二碎石层对应的第一钢筋笼均固定放置于第二钢筋笼内。

4、进一步优选的方案是:水下灌注桩设置为两排,每排均匀间隔布置多根,由呈矩形布置的四根水下灌注桩组成一个滤芯对应的竖向滑道,滤芯沿着天然河道的长度方向连续布置多个。

5、进一步优选的方案是:位于端部的两个滤芯在滤芯外端配设有混凝土端柱,混凝土端柱面向滤芯的一侧与水下灌注桩固定连接成整体,并组合成与滤芯端部相适配的滑槽;混凝土端柱内预埋有供预应力箍筋穿过的管道。

6、进一步优选的方案是:相邻两个滤芯之间的装配间隙设置有间隙封闭装置;间隙封闭装置包括呈相对布置的两个封闭板,封闭板朝向滤芯的一侧具有海绵层,两个封闭板之间设置有多组螺栓孔,并在螺栓孔中穿设有螺杆,螺杆上配设有螺母,螺母设于封闭板远离滤芯的一侧,通过锁紧螺母使得封闭板上的海绵层与滤芯紧密接触;两个封闭板之间的间隔空间采用中粗砂振捣充填。

7、进一步优选的方案是:边坡支护结构包括锚固于岩体内的多根灌浆锚杆。

8、进一步优选的方案是:灌浆锚杆的轴线垂直于坡面设置。

9、在前文所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构基础上,本发明对应提供一种抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构施工方法,包括如下步骤:

10、a、做钢板桩围堰,将施工区域和天然河道隔离,形成施工基坑;

11、b、旋挖钻机施工水下灌注桩;

12、c、分层开挖集水凹槽,每开挖一层,及时进行岩质边坡的支护;

13、d、施工下水库进出水口;

14、e、顶管法施工排沙管道,并安装排沙管道的闸门;

15、f、开挖形成安装滤芯的过流通道,施工加筋混凝土垫层;若布置有混凝土端柱,同时施工混凝土端柱;

16、g、预先制作好滤芯,并用起重机吊装滤芯至对应的安装区域,安装滤芯;

17、h、施工预应力箍筋;

18、i、拔除钢板桩,拆掉围堰。

19、本发明的有益效果是:本发明直接利用天然河道作为下水库,抽水蓄能电站的下水库进出水口和下水库分开设置,下水库进出水口设置于边坡开挖形成的集水凹槽内,利用滤芯可以有效过滤掉河流中的泥沙,使得集水凹槽内的水符合抽水蓄能电站的含沙量要求。本发明中的下水库的有效库容主要依靠天然河道,集水凹槽的开挖工程量较小,建设成本较低。此外,滤芯的各过滤层均为“竖直向”布置,抽水蓄能电站抽水发电过程中可循环清洗滤芯,延长滤芯使用寿命;滤芯为可拆卸更换的设计,可利用吊装设备起吊进行更换,保证了抽水蓄能电站补水的效率。当结构长期运行后,集水凹槽内集砂量较多时,可在下水库进出水口排水时,打开排沙管道上的闸门,在“束水冲沙”原理下,集水凹槽内的泥沙流进排沙管道进口,从排沙管道出口流出,最终汇入下游河道内。

技术特征:

1.抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,包括天然河道(1)和下水库进出水口(6),其特征在于:包括在边坡开挖形成的集水凹槽(2),集水凹槽(2)配设有边坡支护结构,下水库进出水口(6)设置于集水凹槽(2)内,集水凹槽(2)靠近天然河道(1)的一侧具有与天然河道(1)相连通的过流通道(3),过流通道(3)内固定设置有多根水下灌注桩(4),水下灌注桩(4)的轴线均为竖向设置,多根水下灌注桩(4)的外周整体套设有预应力箍筋(9);水下灌注桩(4)围合形成竖向滑道,竖向滑道的底部设置有加筋混凝土垫层,竖向滑道内安装有可拆卸更换的滤芯(5),滤芯(5)包括沿水平向依次叠合设置的第一碎石层(51)、第一粗砂层(52)、中砂层(53)、第二粗砂层(54)及第二碎石层(55),第一碎石层(51)面向集水凹槽(2)设置,第二碎石层(55)面向天然河道(1)设置,第一碎石层(51)、第一粗砂层(52)、中砂层(53)、第二粗砂层(54)及第二碎石层(55)的外部均通过密目网包裹定形,密目网通过第一钢筋笼作为支撑骨架;集水凹槽(2)的底部在靠近天然河道(1)下游的一端连接有排沙管道(7),排沙管道(7)与天然河道(1)的下游相连通,排沙管道(7)靠近集水凹槽(2)的一端设置有用于控制其内部流道启闭的闸门(8)。

2.如权利要求1所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,其特征在于:第一碎石层(51)、第一粗砂层(52)、中砂层(53)、第二粗砂层(54)及第二碎石层(55)对应的第一钢筋笼均固定放置于第二钢筋笼内。

3.如权利要求1所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,其特征在于:水下灌注桩(4)设置为两排,每排均匀间隔布置多根,由呈矩形布置的四根水下灌注桩(4)组成一个滤芯(5)对应的竖向滑道,滤芯(5)沿着天然河道(1)的长度方向连续布置多个。

4.如权利要求3所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,其特征在于:位于端部的两个滤芯(5)在滤芯(5)外端配设有混凝土端柱(10),混凝土端柱(10)面向滤芯(5)的一侧与水下灌注桩(4)固定连接成整体,并组合成与滤芯(5)端部相适配的滑槽,混凝土端柱(10)内预埋有供预应力箍筋(9)穿过的管道。

5.如权利要求3所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,其特征在于:相邻两个滤芯(5)之间的装配间隙设置有间隙封闭装置;间隙封闭装置包括呈相对布置的两个封闭板(11),封闭板(11)朝向滤芯(5)的一侧具有海绵层,两个封闭板(11)之间设置有多组螺栓孔,并在螺栓孔中穿设有螺杆(12),螺杆(12)上配设有螺母,螺母设于封闭板(11)远离滤芯(5)的一侧,通过锁紧螺母使得封闭板(11)上的海绵层与滤芯(5)紧密接触;两个封闭板(11)之间的间隔空间采用中粗砂振捣充填。

6.如权利要求1所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,其特征在于:边坡支护结构包括锚固于岩体内的多根灌浆锚杆(13)。

7.抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构施工方法,其特征在于,采用如权利要求1至6任意一项所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,并包括如下步骤:

技术总结

本发明涉及一种抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构及其施工方法,属于抽水蓄能电站下水库设计技术领域。本发明所述的抽水蓄能电站下水库进出水口布置结构,包括天然河道、下水库进出水口以及在边坡开挖形成的集水凹槽,集水凹槽配设有边坡支护结构,下水库进出水口设置于集水凹槽内,集水凹槽靠近天然河道的一侧具有与天然河道相连通的过流通道,过流通道内固定设置有多根水下灌注桩,水下灌注桩围合形成竖向滑道,竖向滑道的底部设置有加筋混凝土垫层,竖向滑道内安装有可拆卸更换的滤芯;集水凹槽的底部在靠近天然河道下游的一端连接有排沙管道,排沙管道与天然河道的下游相连通,排沙管道靠近集水凹槽的一端设置有闸门。

技术研发人员:李忠爽,赵小平,包恩泽,陈枭,王瑜川

受保护的技术使用者:中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!