一种多水源滤管渗渠系统的制作方法

本技术涉及渗渠,尤其涉及一种多水源滤管渗渠系统。

背景技术:

1、多水源滤管渗渠系统是用以敷设在干、支渠渠底及护坡下方的多排滤水管,通过重力渗透水、截流水和输水系统构筑物组成的多用途供水水源;在引黄滴灌项目应用中,通过对上游来水进行渗渠过滤,以此满足大型灌区的滴灌需求,同时,也可对雨污水及其山区洪水截伏流水源进行过滤。滤管渗渠系统通过集水管、汇水管将过滤后的水输送至用户清水池内,再经提水泵提升至滴灌系统首部枢纽“过滤器”前端,本系统紧通过一次加压输入滴灌主干道,实现滴灌水源取水及水过滤系统的统一结合。

2、长期以来,河套灌区引黄滴灌项目首先解决可以用于滴灌的优质水源。而一直以来多采用引黄河水进入建造好的大型沉砂池,占地约在10亩—20亩之间,浪费大量土地资源以及河湖湿地湖泊等资源;还有采用水处理系统过滤渠道中的原水,虽然水质有保证,但同时具有投资大、能耗高、出水效率低等缺陷。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种多水源滤管渗渠系统。

2、为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

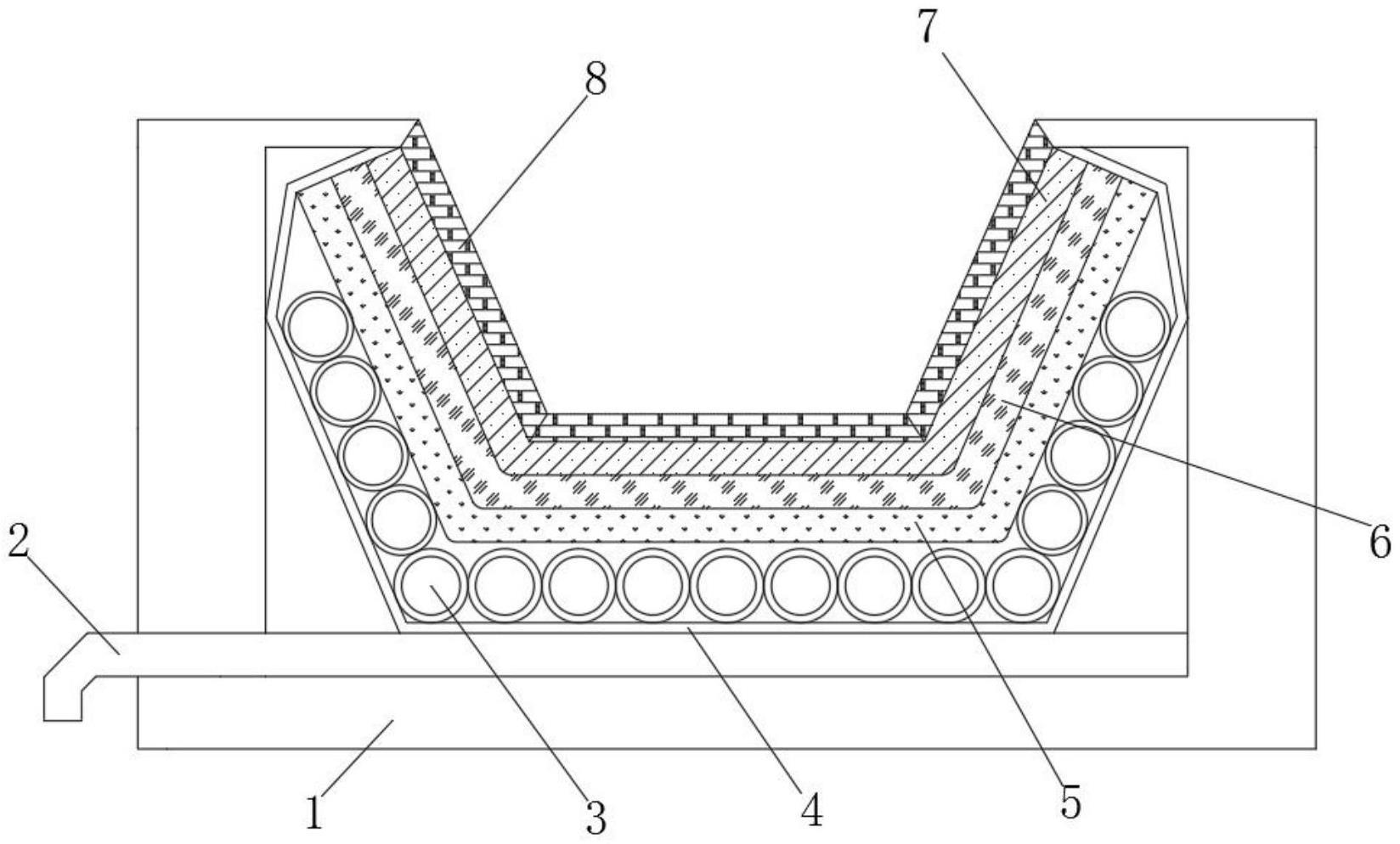

3、一种多水源滤管渗渠系统,包括渠道主体,所述渠道主体的渠底和两侧内护坡以下分别敷设有等距离分布的滤管,且渠道主体靠近滤管上方的内壁自上而下依次敷设有细砂、中砂和粗砂,渠道主体的内表面铺设有透水材料保护层,且渠道主体靠近滤管下方的内壁铺设有环保防渗膜,渠道主体的底部留有集水腔,且集水腔内设置有集水管。

4、作为本实用新型再进一步的方案:所述渠道主体的渠堤一侧设置有等距离分布的供水井和集水井,集水井通过集水管与集水腔相连接。

5、作为本实用新型再进一步的方案:所述集水井与供水井之间通过汇水管相连接,且渠道主体靠近集水井与供水井之间设置有总控制阀门井,且总控制阀门井内设置有防护组件。

6、作为本实用新型再进一步的方案:所述集水井的一侧设置有通气管,且滤管采用桥式滤水管。

7、作为本实用新型再进一步的方案:所述防护组件包括浮标、导轨、滤网、基座、控制器和支架,且基座设置于总控制阀门井的底部。

8、作为本实用新型再进一步的方案:所述基座内设置有蓄水槽,导轨设置于蓄水槽内,蓄水槽的两侧开有倾斜导孔,倾斜导孔内粘接有透水膜,浮标滑动连接于导轨上,且浮标的顶部一侧外壁设置有碰撞传感器,滤网设置于基座的底部外表面。

9、作为本实用新型再进一步的方案:所述支架设置于基座的顶部,且支架顶部卡接有总控制阀门,总控制阀门两端通过法兰与汇水管相连接,总控制阀门井的内部设有爬梯,控制器设置于基座的顶部,基座顶部外壁设置有远程报警器。

10、与现有技术相比,本实用新型提供了一种多水源滤管渗渠系统,具备以下有益效果:

11、1.该一种多水源滤管渗渠系统,水通过渠道主体内表面的透水材料保护层渗入到砂石反滤料中,依次通过细砂、中砂和粗砂进行过滤,有效阻止了水中泥沙颗粒、有机质和胶质物的渗透,使其淤积在砂石反滤料上层,定期清淤即可,而过滤后的水通过滤管再次过滤,并通过集水管从集水腔中导入到集水井内,再通过多组汇水管,汇入到供水井中,再经提水泵提升至滴灌系统首部枢纽“过滤器”前端,由此,克服传统渠道滤水投资大、能耗高、出水效率低的弊端,使得水质不仅有保证,而且利用水的重力性和砂石滤料过滤,不消耗能源,低碳环保效率高。

12、2.该一种多水源滤管渗渠系统,当总控制阀门井内出现渗水时,水通过基座底部圆周的滤网进行过滤,并进入到基座的蓄水槽中,有效保证了总控制阀门井底部不出现渗水的问题,而当蓄水槽内的水达到一定量时,会推动浮标在导轨内向上滑动,且浮标顶部的碰撞传感器触碰到蓄水槽顶内端时,会将触碰信息通过信号线传送至控制器中,控制器控制远程报警器进行传输报警,从而有效保证了总控制阀门井内阀门工作的安全稳定,同时,也提高了总控制阀门井的控制质量。

13、3.该一种多水源滤管渗渠系统,滤管采用桥式滤水管,通过桥形孔口的特殊结构使得砾石不易阻塞孔眼,且独特的桥形孔结构起到了增强滤水器机械强度的作用,同时,具备高过水能力,可高效提高水质。

14、该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型结构简单,操作方便。

技术特征:

1.一种多水源滤管渗渠系统,包括渠道主体(1),其特征在于,所述渠道主体(1)的渠底和两侧内护坡以下分别敷设有等距离分布的滤管(3),滤管(3)之间相互焊接形成滤管(3)组合体,且渠道主体(1)靠近滤管(3)上方的内壁自上而下依次敷设有细砂(7)、中砂(6)和粗砂(5),滤管(3)组合体周围由粗砂(5)包裹形成集水体,渠道主体(1)的内表面铺设有透水材料保护层(8),且渠道主体(1)靠近滤管(3)下方的内壁铺设有环保防渗膜(4),渠道主体(1)的底部留有集水腔,且集水腔内设置有集水管(2)。

2.根据权利要求1所述的一种多水源滤管渗渠系统,其特征在于,所述渠道主体(1)的渠堤一侧设置有等距离分布的供水井(9)和集水井(11),集水井(11)通过集水管(2)与集水腔相连接。

3.根据权利要求2所述的一种多水源滤管渗渠系统,其特征在于,所述集水井(11)与供水井(9)之间通过汇水管(101)相连接,且渠道主体(1)靠近集水井(11)与供水井(9)之间设置有总控制阀门井(10),且总控制阀门井(10)内设置有防护组件。

4.根据权利要求3所述的一种多水源滤管渗渠系统,其特征在于,所述集水井(11)的一侧设置有通气管(12),且滤管(3)采用桥式滤水管。

5.根据权利要求3所述的一种多水源滤管渗渠系统,其特征在于,所述防护组件包括浮标(13)、导轨(14)、滤网(15)、基座(16)、控制器(17)和支架(18),且基座(16)设置于总控制阀门井(10)的底部。

6.根据权利要求5所述的一种多水源滤管渗渠系统,其特征在于,所述基座(16)内设置有蓄水槽,导轨(14)设置于蓄水槽内,蓄水槽的两侧开有倾斜导孔,倾斜导孔内粘接有透水膜,浮标(13)滑动连接于导轨(14)上,且浮标(13)的顶部一侧外壁设置有碰撞传感器,滤网(15)设置于基座(16)的底部外表面。

7.根据权利要求5所述的一种多水源滤管渗渠系统,其特征在于,所述支架(18)设置于基座(16)的顶部,且支架(18)顶部卡接有总控制阀门,总控制阀门两端通过法兰与汇水管(101)相连接,总控制阀门井(10)的内部设有爬梯,控制器(17)设置于基座(16)的顶部,基座(16)顶部外壁设置有远程报警器。

技术总结

本技术公开了一种多水源滤管渗渠系统,包括渠道主体,所述渠道主体的渠底和两侧内护坡以下分别敷设有等距离(横向间距控制在0.5m‑1.0m之间)分布的滤管,且渠道主体靠近滤管上方的内壁自上而下依次敷设有细砂、中砂和粗砂,渠道主体的内表面铺设有透水材料保护层,渠道主体靠近滤管下方的内壁铺设有环保防渗膜,渠道主体的底部留有集水腔,集水腔内设置有集水管,渠道主体的渠堤一侧设置有等距离分布的供水井和集水井。本技术克服传统滤管(土渠下铺设无沙砼管)渗渠投资大、能耗高、出水效率低的弊端,使得水质水量都有保证,而且利用水的重力性和砂石滤料过滤性能,针对不同水源条件选择适应的反滤材料,不消耗能源,低碳环保效率高。

技术研发人员:李继超,陈瑄,刘怀宇,王再兴

受保护的技术使用者:李继超

技术研发日:20230103

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!