一种道路雨水收集利用系统的制作方法

本申请涉及道路雨水收集的,尤其是涉及一种道路雨水收集利用系统。

背景技术:

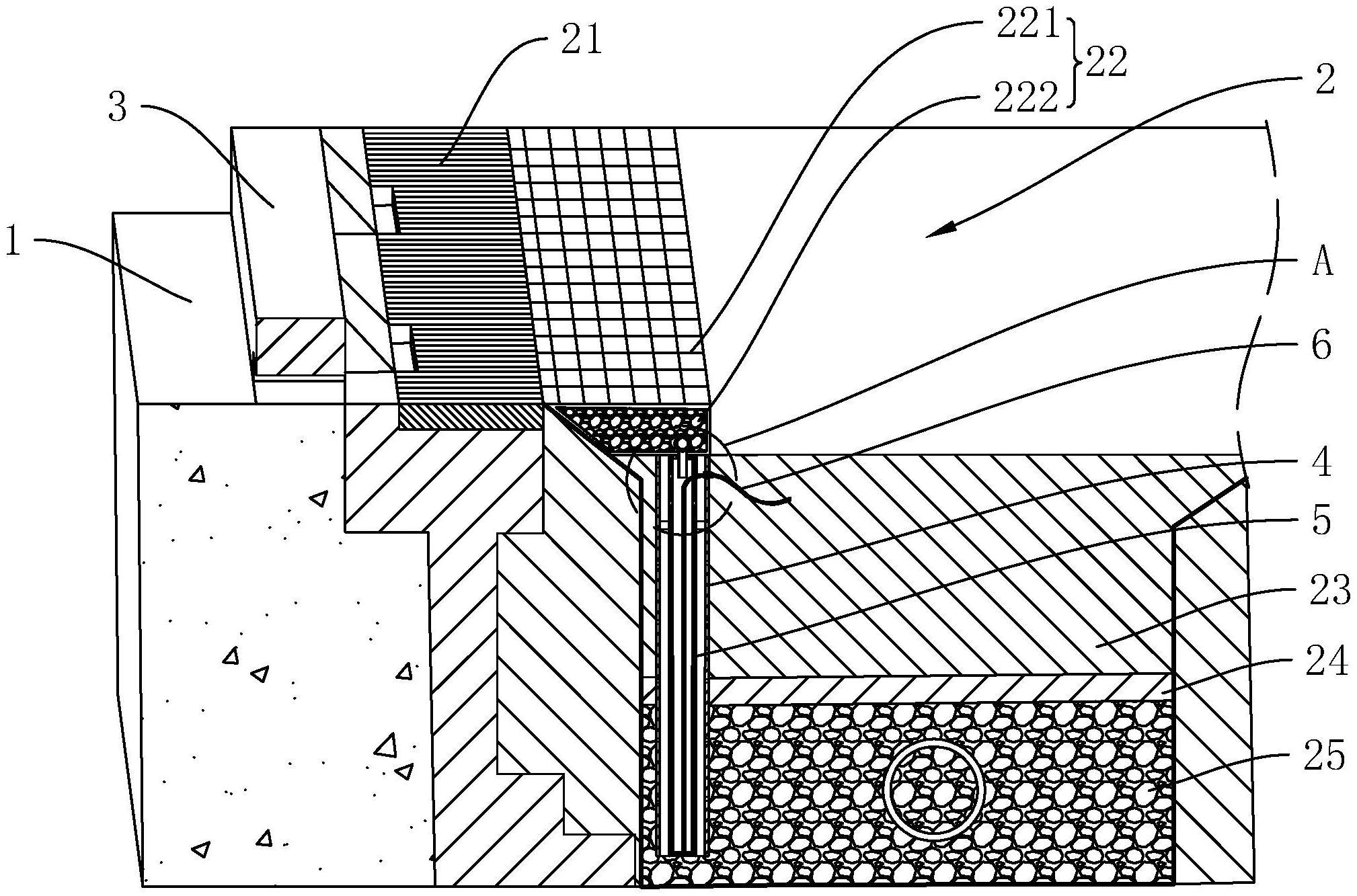

1、如附图1所示,在城市道路1上,道路1的旁边设有绿化带2,下雨时雨水会往绿化带2方向流动,绿化带2和道路1之间铺设有路缘石3,路缘石3底部开设穿槽,穿槽沿绿化带2的长度方向间隔设置。雨水能够从穿槽进入绿化带2内,绿化带2和道路1之间还设置有防水墙,进入绿化带2内的雨水不易再从地下进入道路1基层中,绿化带2内具有凹坑,凹坑内壁铺设有防水土工布27,凹坑由上至下依次填充有换填介质土23,过渡层24以及砾石层25,过渡层24可以由砂石铺设而成。

2、当雨水进入绿化带2时,为了拦截雨水中携带的垃圾以及降低雨水的冲击力,绿化带2内还设置有截污框21以及砾石消能层22,截污框21安装于挡土墙上,砾石消能层22为铺设于靠近截污框21的换填介质土23上表面的砾石垫层,雨水依次经过截污框21和砾石消能层22后向下渗透,砾石层25内还埋设有透水管26,透水管26沿着绿化带2的长度方向延伸,透水管26可以与市政排水管连通,透水管26也可以储存部分雨水,晴天时绿化带2的表面土壤较干时,砾石层25内的雨水可以继续给换填介质土23提供水分。

3、针对上述中的相关技术,发明人发现下雨时,雨水不断冲刷砾石消能层22,砾石消能层22随着时间的变化不均匀地不断向下沉降,砾石消能层22不均匀向下沉降时部分砾石进入换填介质土23内,从而降低了砾石消能层22的消能效果。

技术实现思路

1、为了降低砾石消能层的不均匀沉降的程度,本申请提供一种道路雨水收集利用系统。

2、本申请提供一种道路雨水收集利用系统,采用如下的技术方案:

3、一种道路雨水收集利用系统,包括绿化带,所述绿化带由上至下依次铺设有换填介质土、过渡层以及砾石层,所述绿化带靠近路面的所述换填介质土上表面还设置有砾石消能层,所述砾石消能层包括网框以及安装于所述网框内的砾石,所述网框的下端连接有支撑管,所述支撑管沿所述网框长度方向的分布间隔设置,所述支撑管的下端抵接于所述砾石层内,所述支撑管为内部中空结构,所述支撑管外管壁上分布有透水孔。

4、通过采用上述技术方案,网框可以将砾石控制在一定范围内,减少砾石因踩踏或者长期雨水冲刷而出现不均匀向下沉降的情况,减少部分砾石进入换填介质土内的情况发生,当网框将砾石统一归集后,支撑管还能对砾石消能层起支撑作用,砾石消能层向下的压力被介质换填土和支撑管分散,降低整个砾石消能层的向下沉降的速度,较好地维持了砾石消能层的消能效果,而且下雨时雨水在绿化带内向下渗透时,雨水也能通过透水孔进入支撑管内,支撑管还能加速雨水向下流动。

5、可选的,所述支撑管内安装有蓄水管,所述蓄水管的外管壁与所述支撑管内管壁留有间隙,所述蓄水管的上端抵接于所述网框下表面,所述蓄水管的上端具有进水孔。

6、通过采用上述技术方案,雨水可以从蓄水管上端进入蓄水管内,当雨量很大,雨水漫到砾石消能层时,蓄水管内可以填充满水。

7、可选的,所述蓄水管外周侧固定连接有定位环,所述定位环的外周侧与所述支撑管内壁接触。

8、通过采用上述技术方案,蓄水管通过定位环与支撑管同轴设置,雨水从支撑管四周进入支撑管内时,雨水都能沿着支撑管内壁向下流动。

9、可选的,所述蓄水管上端的外管壁上贯穿开设有穿孔。

10、通过采用上述技术方案,换填介质土内的雨水也能进入蓄水管内。

11、可选的,所述蓄水管内安装有吸水绳,所述吸水绳的一端抵接于所述蓄水管内底壁上,所述吸水绳的另一端伸出支撑管外且位于换填介质土内。

12、通过采用上述技术方案,在不下雨的时候,吸水绳能够将蓄水管内收集的雨水引入干燥的换填介质土土内,从而使换填介质土在没有浇灌的时候也能保持湿润状态。

13、可选的,所述支撑管位于换填介质土的部分安装有连接套,所述吸水绳包括第一吸水段和第二吸水段,所述第一吸水段的一端位于蓄水管内,所述第一吸水段的另一端固定于连接套内,所述第二吸水段的一端连接有塞头,当所述塞头插接于所述连接套内时,所述第二吸水段抵接于第一吸水段上,且所述第二吸水段的一端位于所述支撑管外。

14、通过采用上述技术方案,吸水绳包括第一吸水段和第二吸水段,第一吸水段和第二吸水段通过连接套连接在一起,第一吸水段可以将蓄水管内的雨水传递到第二吸水段上,第二吸水段再将水传输至换填介质土内,当换填介质土处于干燥状态时,第一吸水段和第二吸水段将蓄水管内的水引入换填介质土中,当绿化带内的绿植需要更换时,也会更换换填介质土,挖换填介质土时如果将第二吸水段扯断,可以在连接套上重新安装一根第二吸水段,从而使吸水绳的效果不易因为更换换填介质土而受到影响。

15、可选的,多根所述蓄水管之间连通有进水管,所述进水管具有注水端。

16、通过采用上述技术方案,没有下雨时,也可以人为将水注入进水管内,进水管再将水分配到多根蓄水管内,吸水绳再将水引入换填介质土内。

17、可选的,所述进水管位于砾石消能层内,所述进水管包括相互拼接的多根子管,相邻两子管之间连接有三通管,所述三通管的一端插入蓄水管的上端内。

18、通过采用上述技术方案,由于三通管的一端插入蓄水管内,向蓄水管内注水时,水可以直接向下流动,三通管也能使蓄水管和进水管稳定连接在一起。

19、综上所述,本申请包括以下至少一种有益效果:

20、1.网框可以将砾石控制在一定范围内,减少砾石因人为踩踏或者长期雨水冲刷而出现不均匀向下沉降的情况,砾石消能层将向下的作用力分摊在换填介质土、支撑管以及蓄水管上,从而使砾石消能层的部分压力可以直接传递到砾石层上,能够降低砾石消能层向下沉降的速度;

21、2.蓄水管内回收的雨水通过吸水绳还能进入干燥的换填介质土中,使被回收的雨水能够直接再被利用。

技术特征:

1.一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:包括绿化带(2),所述绿化带(2)由上至下依次铺设有换填介质土(23)、过渡层(24)以及砾石层(25),所述绿化带(2)靠近路面的所述换填介质土(23)上表面还设置有砾石消能层(22),所述砾石消能层(22)包括网框(221)以及安装于所述网框(221)内的砾石(222),所述网框(221)的下端连接有支撑管(4),所述支撑管(4)沿所述网框(221)长度方向的分布间隔设置,所述支撑管(4)的下端抵接于所述砾石层(25)内,所述支撑管(4)为内部中空结构,所述支撑管(4)外管壁上分布有透水孔(41)。

2.根据权利要求1所述的一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:所述支撑管(4)内安装有蓄水管(5),所述蓄水管(5)的外管壁与所述支撑管(4)内管壁留有间隙,所述蓄水管(5)的上端抵接于所述网框(221)下表面,所述蓄水管(5)的上端具有进水孔(51)。

3.根据权利要求2所述的一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:所述蓄水管(5)外周侧固定连接有定位环(52),所述定位环(52)的外周侧与所述支撑管(4)内壁接触。

4.根据权利要求2所述的一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:所述蓄水管(5)上端的外管壁上贯穿开设有穿孔(53)。

5.根据权利要求2所述的一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:所述蓄水管(5)内安装有吸水绳(6),所述吸水绳(6)的一端抵接于所述蓄水管(5)内底壁上,所述吸水绳(6)的另一端伸出支撑管(4)外且位于换填介质土(23)内。

6.根据权利要求5所述的一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:所述支撑管(4)位于换填介质土(23)的部分安装有连接套(7),所述吸水绳(6)包括第一吸水段(61)和第二吸水段(62),所述第一吸水段(61)的一端位于蓄水管(5)内,所述第一吸水段(61)的另一端固定于连接套(7)内,所述第二吸水段(62)的一端连接有塞头(621),当所述塞头(621)插接于所述连接套(7)内时,所述第二吸水段(62)抵接于第一吸水段(61)上,且所述第二吸水段(62)的一端位于所述支撑管(4)外。

7.根据权利要求2所述的一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:多根所述蓄水管(5)之间连通有进水管(8),所述进水管(8)具有注水端。

8.根据权利要求7所述的一种道路雨水收集利用系统,其特征在于:所述进水管(8)位于砾石消能层(22)内,所述进水管(8)包括相互拼接的多根子管(81),相邻两子管(81)之间连接有三通管(82),所述三通管(82)的一端插入蓄水管(5)的上端内。

技术总结

本申请涉及道路雨水收集的技术领域,公开了一种道路雨水收集利用系统,包括绿化带,所述绿化带由上至下依次铺设有换填介质土、过渡层以及砾石层,所述绿化带靠近路面的所述换填介质土上表面还设置有砾石消能层,所述砾石消能层包括网框以及安装于所述网框内的砾石,所述网框的下端连接有支撑管,所述支撑管沿所述网框长度方向的分布间隔设置,所述支撑管的下端抵接于所述砾石层内,所述支撑管为内部中空结构,所述支撑管外管壁上分布有透水孔。本申请能够减少砾石消能层不均匀向下沉降的情况发生。

技术研发人员:周义涛

受保护的技术使用者:福建华航建设集团有限公司

技术研发日:20230116

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!