一种变形缝系统的制作方法

本技术涉及建筑领域,尤其涉及一种变形缝系统。

背景技术:

1、为了更好的集约利用土地,拓展提升城市功能,改善城市人居环境,优化城市界面,增强轨道交通事业自身造血机能,全国近年结合轨道交通车辆基地上盖和周边土地进行综合开发利用项目方兴未艾。而在变形缝系统的上盖项目中,下方区域均设有大量高压电气维修设备,对防水要求严格,漏水将对轨、路运营产生不利影响,且上盖项目盖板面积规模巨大,变形缝跨度大,所处环境多为覆土之下及多振动环境,防水困难。因此需要对变形缝的防水性能进行进一步提升。

技术实现思路

1、基于此,本实用新型提供一种具有更强防水性的变形缝系统。

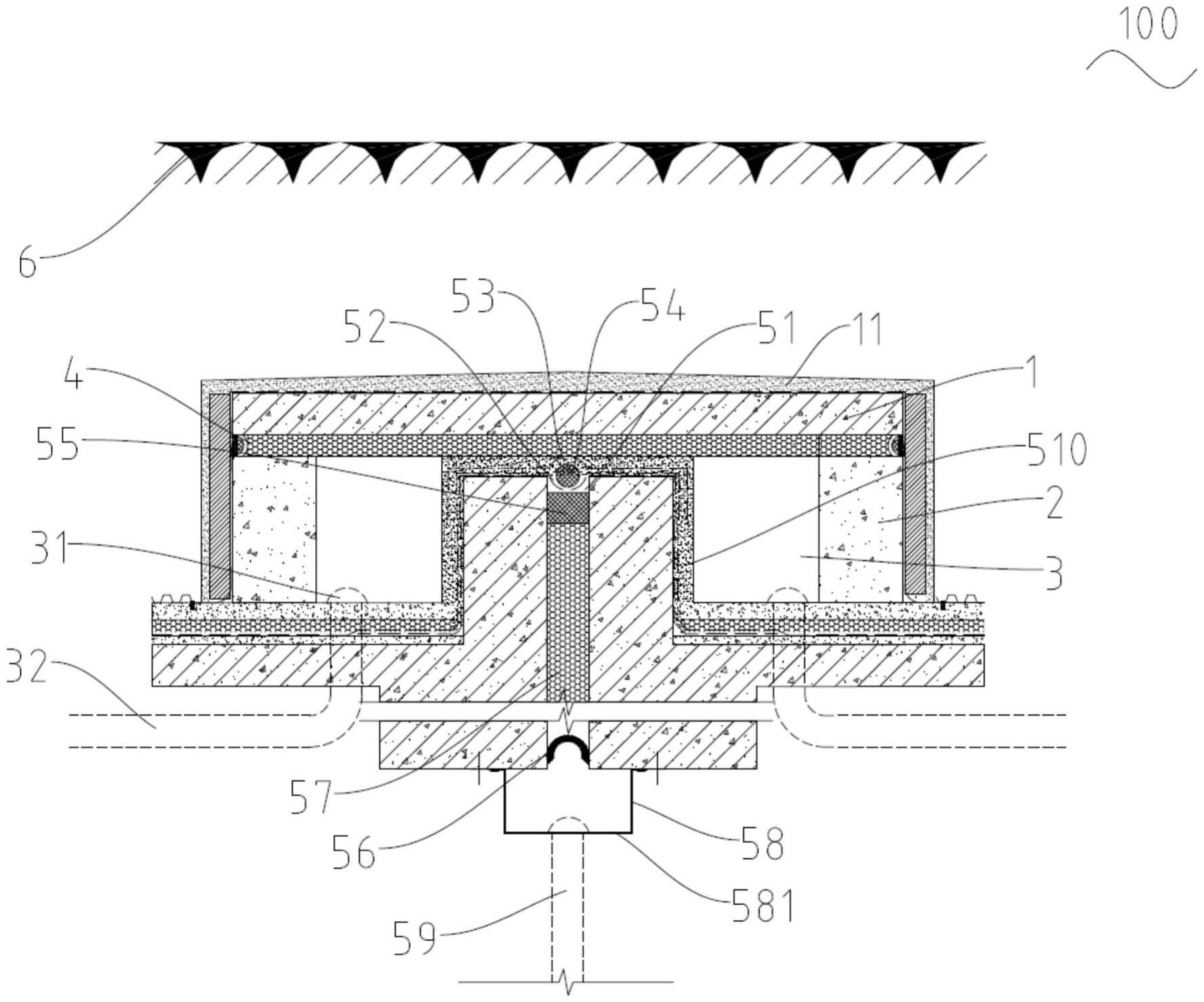

2、本实用新型的技术方案为:一种变形缝系统,包括覆土层、混凝土层、第一挡墙、盲沟、第一防水层、变形缝组件,所述混凝土层设于所述覆土层的下方,所述混凝土层设于相对设置的两个所述第一挡墙之间,所述混凝土层开设有设于第一防水道,所述第一防水层设于所述第一防水道内,所述变形缝组件设于所述第一防水道的下方,若干个所述盲沟均开设于所述变形缝组件和所述第一挡墙之间;

3、所述变形缝组件包括变形缝本体、第二防水层、第三防水层、第一压紧件和密封膏,所述密封膏设于所述变形缝本体内,所述第二防水层跨越所述变形缝本体且设于所述密封膏的上方,所述第三防水层铺设于所述第二防水层远离所述密封膏的一侧,所述第一压紧件设于所述密封膏的上方且设于所述第二防水层和所述第三防水层之间。

4、可选的,所述混凝土层的外侧设有第一坡体,所述第一坡体从所述变形缝组件所在竖直面向两侧向下延伸,且坡度为3%。

5、可选的,所述变形缝组件还包括底板和聚苯乙烯泡沫件,所述底板固定于所述变形缝本体内且设于远离所述混凝土层的一端,所述聚苯乙烯泡沫件填充于所述密封膏和所述底板之间。

6、可选的,所述变形缝组件还包括截水槽和第一排水管,所述截水槽固定于所述混凝土层的下方且设于所述底板的下方,所述第一排水管与所述截水槽的底部连通。

7、可选的,所述截水槽的底部设有第二斜坡,所述第二斜坡从两侧向所述排水管向下延伸,且所述第二斜坡的坡度为1%。

8、可选的,所述变形缝组件还包括反坎,所述反坎包括平面部和凸起部,所述变形缝本体开设于所述凸起部,所述第二防水层铺设于所述凸起部。

9、可选的,所述盲沟内设有雨水斗和第二排水管,所述盲沟开设于所述平面部,所述雨水斗装设于所述盲沟内,所述第二排水管与所述雨水斗远离所述混凝土层的一端连通。

10、可选的,所述盲沟与所述第一挡墙、所述凸起部之间的距离至少为30mm。

11、可选的,位于所述凸起部同一侧的若干个所述盲沟之间沿所述第一挡墙的延伸方向所在方向依次设置,且相邻的两个所述盲沟之间的距离至少为30m。

12、实施本实用新型实施例,与现有技术相比,具有如下有益效果:

13、本实用新型的变形缝系统,使用时,水体落在覆土层,混凝土层将覆土层与变形缝本体分离防止大量土壤中的水分与变形缝本体直接接触,并通过第一防水层形成第一层防水防止水体流入变形缝本体内,形成对变形缝本体的第一层防水保护,穿过第一防水层的雨水在第二防水层、第三防水层的作用下避免雨水流入变形缝本体,从而起到对变形缝本体的第二层防水保护,并在第一压紧件的作用下使得第二防水层从变形缝本体向盲沟具有一定弧度,水体向变形缝组件和第一挡墙之间的间隙流动,使得水体流入盲沟内,形成对变形缝本体的第一层排水保护,在两层防水保护和一层排水保护的作用下具有更强的防水效果。

技术特征:

1.一种变形缝系统,其特征在于,包括覆土层、混凝土层、第一挡墙、盲沟、第一防水层、变形缝组件,所述混凝土层设于所述覆土层的下方,所述混凝土层设于相对设置的两个所述第一挡墙之间,所述混凝土层开设有设于第一防水道,所述第一防水层设于所述第一防水道内,所述变形缝组件设于所述第一防水道的下方,若干个所述盲沟均开设于所述变形缝组件和所述第一挡墙之间;

2.根据权利要求1所述的变形缝系统,其特征在于,所述混凝土层的外侧设有第一坡体,所述第一坡体从所述变形缝组件所在竖直面向两侧向下延伸,且坡度为3%。

3.根据权利要求1所述的变形缝系统,其特征在于,所述变形缝组件还包括底板和聚苯乙烯泡沫件,所述底板固定于所述变形缝本体内且设于远离所述混凝土层的一端,所述聚苯乙烯泡沫件填充于所述密封膏和所述底板之间。

4.根据权利要求3所述的变形缝系统,其特征在于,所述变形缝组件还包括截水槽和第一排水管,所述截水槽固定于所述混凝土层的下方且设于所述底板的下方,所述第一排水管与所述截水槽的底部连通。

5.根据权利要求4所述的变形缝系统,其特征在于,所述截水槽的底部设有第二斜坡,所述第二斜坡从两侧向所述排水管向下延伸,且所述第二斜坡的坡度为1%。

6.根据权利要求1所述的变形缝系统,其特征在于,所述变形缝组件还包括反坎,所述反坎包括平面部和凸起部,所述变形缝本体开设于所述凸起部,所述第二防水层铺设于所述凸起部。

7.根据权利要求6所述的变形缝系统,其特征在于,所述盲沟内设有雨水斗和第二排水管,所述盲沟开设于所述平面部,所述雨水斗装设于所述盲沟内,所述第二排水管与所述雨水斗远离所述混凝土层的一端连通。

8.根据权利要求6所述的变形缝系统,其特征在于,所述盲沟与所述第一挡墙、所述凸起部之间的距离至少为30mm。

9.根据权利要求6所述的变形缝系统,其特征在于,位于所述凸起部同一侧的若干个所述盲沟之间沿所述第一挡墙的延伸方向所在方向依次设置,且相邻的两个所述盲沟之间的距离至少为30m。

技术总结

本技术涉及建筑领域,尤其涉及一种变形缝系统,包括覆土层、混凝土层、第一挡墙、盲沟、第一防水层、变形缝组件,变形缝组件包括变形缝本体、第二防水层、第三防水层、第一压紧件和密封膏,使用时,水体进入混凝土后,通过第一防水层形成第一层防水防止水体流入变形缝本体内,形成对变形缝本体的第一层防水保护,穿过第一防水层的雨水在第二防水层、第三防水层的作用下避免雨水流入变形缝本体,从而起到对变形缝本体的第二层防水保护,并在第一压紧件的作用下使得第二防水层从变形缝本体向盲沟具有一定弧度,水体向变形缝组件和第一挡墙之间的间隙流动,使得水体流入盲沟内,形成对变形缝本体的第一层排水保护,因此具有更强的防水效果。

技术研发人员:黄惠菁,钟献荣,陈杰超,王维俊,邓韵言,郭进军,陈祥

受保护的技术使用者:广州市设计院集团有限公司

技术研发日:20230228

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!