一种合流制溢流污水调蓄池的制作方法

本技术涉及污水处理,具体为一种合流制溢流污水调蓄池。

背景技术:

1、合流制排水系统溢流污染是造成我国地表水污染的主要因素之一,合流制污水溢流是指随着降雨量的增加,雨水径流相应增加,当流量超过截流干管的输送能力时,部分雨污混合水经过溢流井或泵站排入受纳水体,合流制溢流污水的处理方式有调蓄后就地处理和送至污水厂集中处理等方式。对溢流的合流污水就地处理可以在短时间内最大限度地去除可沉淀固体、漂浮物、细菌等污染物,经济实用且效果明显,为了更好的处理合流制溢流污染,从而需要一种合流制溢流污水调蓄池。

2、传统的系统对于处理合流制溢流污染将截流干管沿河布置在合流制管道排放口附近,在合流制管渠与截流干管相交处设置溢流井,旱季时,污水全部输送至污水处理厂;雨季时,对带有较多悬浮物的初期雨水和污水进行了截流,并输送至污水处理厂处理后达标排放,随着雨量不断增大,当雨水和污水的混合水量超过一定数量时,其多余部分再通过溢流井排入水体。可见,截流式合流制排水系统最大限度的保护了水体,比传统的合流制进步了许多,这一点也是它有别于传统合流制的突出优点。但通过溢流井泄入水体的部分污水,也会周期性地给水体带来一定程度的污染,不能从根本上解决城市污水污染的问题,这是该体制的不足之处。

技术实现思路

1、本实用新型提供了一种合流制溢流污水调蓄池,具备解决人口数量大的聚居村的溢流污染,在高污染负荷区域排水下游设置合流制溢流(cso)调蓄池兜底,混合污水采取一级强化处理置调蓄池,减少雨天溢流污染对河涌水质的影响的优点,解决了传统的系统对聚居存村造成溢流污染,雨天溢流污染对河涌水质造成影响的问题。

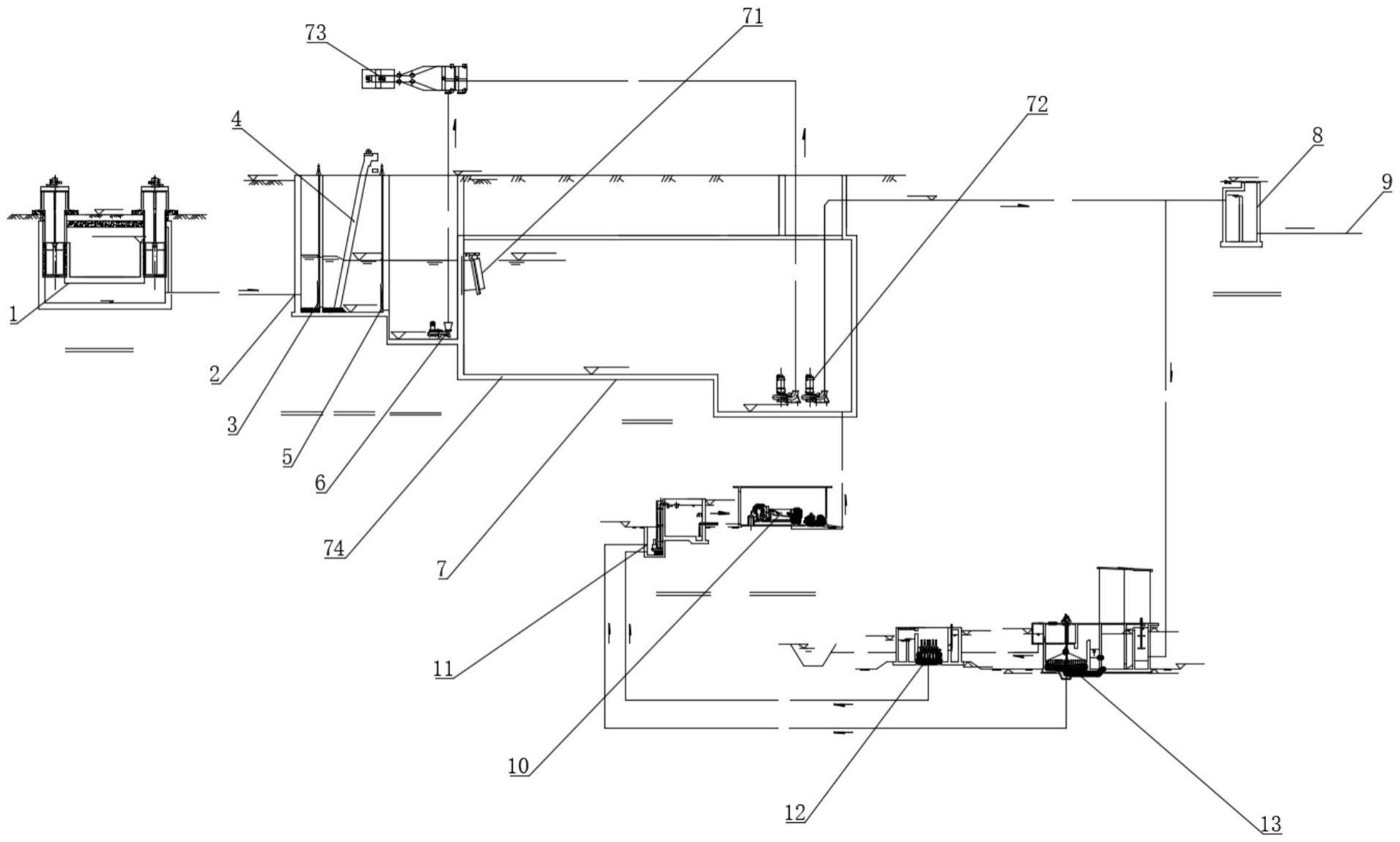

2、本实用新型提供如下技术方案:一种合流制溢流污水调蓄池,包括箱涵进水口,所述箱涵进水口的侧面通过连接管固定装配有自截污管,所述自截污管的侧面固定装配有进水井,且进水井内壁的侧面固定装配有第一启闭机,所述第一启闭机的侧面设置有除污机,所述除污机的底部设置有粗格栅,且粗格栅的侧面设置有第二启闭机,所述第二启闭机的侧面固定装配有沉淀池,且沉淀池的内壁固定装配有潜水排砂泵,所述潜水排砂泵的进水口与第二启闭机的内壁相连通,且潜水排砂泵的侧面设置有调蓄池。

3、作为本实用新型的一种优选方案,所述调蓄池包括不锈钢拍门,所述不锈钢拍门的侧面固定装配有池本体,所述池本体的顶部设置有砂石分离器,且砂石分离器的进水口与潜水排砂泵的出水口通过连接管相连接,所述池本体内壁的底部固定装配有潜水排污泵。

4、作为本实用新型的一种优选方案,所述潜水排污泵的出水口通过连接管与压力释放井的内壁相连通,所述压力释放井的内壁固定套接有濠头涌设计污水管。

5、作为本实用新型的一种优选方案,所述潜水排污泵的出水口通过连接管固定装配有高密沉淀池,所述高密沉淀池的侧面通过连接管固定装配有滤布滤池。

6、作为本实用新型的一种优选方案,所述高密沉淀池包括第一加药管,所述第一加药管的外沿固定装配有沉淀池体,且沉淀池体的内壁与第一加药管的内壁相连通,所述沉淀池体的内壁固定装配有混合池搅拌机,且混合池搅拌机的内壁与第一加药管的出药口相连接,所述沉淀池体的内壁固定装配有絮凝池搅拌机,所述沉淀池体的内壁固定装配有第二加药管,且第二加药管的内壁与絮凝池搅拌机的内壁相连通。

7、作为本实用新型的一种优选方案,所述沉淀池体的内壁固定装配有管道,且管道的内壁设置有刮泥机,所述刮泥机的底部设置有污泥界面计,且污泥界面计的侧面与管道的内壁固定装配。

8、作为本实用新型的一种优选方案,所述混合池搅拌机的底部设置有反应桶,所述刮泥机的侧面设置有斜管。

9、作为本实用新型的一种优选方案,所述滤布滤池包括滤池主体,所述滤池主体的顶部固定装配有超越管,所述超越管的外沿固定装配有手动闸门,所述滤池主体的内壁固定装配有滤布转盘及中心管,所述滤布转盘及中心管的侧面设置有反洗水泵,所述反洗水泵的出水口固定套接有排水管。

10、作为本实用新型的一种优选方案,所述滤布滤池的侧面通过连接管固定装配有脱水车间,所述脱水车间的侧面通过连接管固定装配有污泥储存池,所述污泥储存池通过连接管与调蓄池的内壁相连通。

11、本实用新型具备以下有益效果:

12、1、该合流制溢流污水调蓄池,通过箱涵进水口与自截污管的配合使用,利用箱涵进水口进水并通过自截污管对污水进行过滤从而传输至进水井,之后通过第一启闭机、除污机、第二启闭机到达沉淀池,通过潜水排砂泵对污水进行过滤,从而传送至调蓄池,再利用砂石分离器和潜水排污泵对污水过滤从而传送至压力释放井,并经由压力释放井传送至濠头涌设计污水管,相比较传统的装置,本装置便与在中、小降雨工况下,上游流域雨水通过暗涵中间渠道进入濠头涌明渠段,旱天工况,暗涵进、出口的电动闸门处于关闭状态,旱流污水全部在总口处进入下游现况市政污水管道。

13、2、该合流制溢流污水调蓄池,通过高密沉淀池与滤布滤池的配合使用,利用高密沉淀池内部第一加药管与混合池搅拌机对污水和添加物进行混合,之后传送至絮凝池搅拌机,之后经过刮泥机对污水内部污泥引导,并利用污泥界面计进行检测数值,之后传输至滤布滤池,再利用滤布转盘及中心管对污水进行过滤,并传输至脱水车间和污泥储存池,相比较传统的装置,本装置在中、小降雨工况,部分混合污水进入下游市政污水管道,部分混合污水进入cso调蓄池,待池满后关闭进水闸,大暴雨工况,暗涵上游及下游电动闸门均打开,暗涵恢复防洪排涝的功能。

技术特征:

1.一种合流制溢流污水调蓄池,包括箱涵进水口(1),其特征在于:所述箱涵进水口(1)的侧面通过连接管固定装配有自截污管(2),所述自截污管(2)的侧面固定装配有进水井,且进水井内壁的侧面固定装配有第一启闭机(3),所述第一启闭机(3)的侧面设置有除污机(4),所述除污机(4)的底部设置有粗格栅,且粗格栅的侧面设置有第二启闭机(5),所述第二启闭机(5)的侧面固定装配有沉淀池,且沉淀池的内壁固定装配有潜水排砂泵(6),所述潜水排砂泵(6)的进水口与第二启闭机(5)的内壁相连通,且潜水排砂泵(6)的侧面设置有调蓄池(7)。

2.根据权利要求1所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述调蓄池(7)包括不锈钢拍门(71),所述不锈钢拍门(71)的侧面固定装配有池本体(74),所述池本体(74)的顶部设置有砂石分离器(73),且砂石分离器(73)的进水口与潜水排砂泵(6)的出水口通过连接管相连接,所述池本体(74)内壁的底部固定装配有潜水排污泵(72)。

3.根据权利要求2所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述潜水排污泵(72)的出水口通过连接管与压力释放井(8)的内壁相连通,所述压力释放井(8)的内壁固定套接有濠头涌设计污水管(9)。

4.根据权利要求2所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述潜水排污泵(72)的出水口通过连接管固定装配有高密沉淀池(13),所述高密沉淀池(13)的侧面通过连接管固定装配有滤布滤池(12)。

5.根据权利要求4所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述高密沉淀池(13)包括第一加药管(131),所述第一加药管(131)的外沿固定装配有沉淀池体(139),且沉淀池体(139)的内壁与第一加药管(131)的内壁相连通,所述沉淀池体(139)的内壁固定装配有混合池搅拌机(132),且混合池搅拌机(132)的内壁与第一加药管(131)的出药口相连接,所述沉淀池体(139)的内壁固定装配有絮凝池搅拌机(133),所述沉淀池体(139)的内壁固定装配有第二加药管(134),且第二加药管(134)的内壁与絮凝池搅拌机(133)的内壁相连通。

6.根据权利要求5所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述沉淀池体(139)的内壁固定装配有管道,且管道的内壁设置有刮泥机(135),所述刮泥机(135)的底部设置有污泥界面计(136),且污泥界面计(136)的侧面与管道的内壁固定装配。

7.根据权利要求6所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述混合池搅拌机(132)的底部设置有反应桶(137),所述刮泥机(135)的侧面设置有斜管(138)。

8.根据权利要求4所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述滤布滤池(12)包括滤池主体(125),所述滤池主体(125)的顶部固定装配有超越管(122),所述超越管(122)的外沿固定装配有手动闸门(121),所述滤池主体(125)的内壁固定装配有滤布转盘及中心管(123),所述滤布转盘及中心管(123)的侧面设置有反洗水泵(124),所述反洗水泵(124)的出水口固定套接有排水管。

9.根据权利要求4所述的一种合流制溢流污水调蓄池,其特征在于:所述滤布滤池(12)的侧面通过连接管固定装配有脱水车间(11),所述脱水车间(11)的侧面通过连接管固定装配有污泥储存池(10),所述污泥储存池(10)通过连接管与调蓄池(7)的内壁相连通。

技术总结

本技术涉及污水处理技术领域,且公开了一种合流制溢流污水调蓄池,包括箱涵进水口,所述箱涵进水口的侧面通过连接管固定装配有自截污管,所述自截污管的侧面固定装配有进水井。该合流制溢流污水调蓄池,通过箱涵进水口与自截污管的配合使用,利用箱涵进水口进水并通过自截污管对污水进行过滤从而传输至进水井,之后通过第一启闭机、除污机、第二启闭机到达沉淀池,通过潜水排砂泵对污水进行过滤,从而传送至调蓄池,再利用砂石分离器和潜水排污泵对污水过滤从而传送至压力释放井,并经由压力释放井传送至濠头涌设计污水管,相比较传统的装置,本装置便与在中、小降雨工况下,上游流域雨水通过暗涵中间渠道进入濠头涌明渠段。

技术研发人员:陈四华,朱飞龙,唐虎,赵泽明,丁浩,钱超鸿,项戈泽,孙伟良,卜夏卉,高顺

受保护的技术使用者:中建三局绿色产业投资有限公司

技术研发日:20230410

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!