一种河道治理的生态过滤结构的制作方法

本技术涉及河道治理,具体是一种河道治理的生态过滤结构。

背景技术:

1、河道治理是指控制和改造河道的工程措施。在天然河流中经常发生冲刷和淤积现象,容易发生水害,妨碍水利发展,为适应除患兴利要求,必须采取适当措施对河道进行整治,包括治导、疏浚和护岸等工程。而随着中国经济的高速发展,人口的急剧增长以及工业化和城市化进程的加快,大量工业废水、生活污水、农业面源污水未经处理或处理不达标就直接排入江河湖海,导致许多河道受到不同程度的污染,而为保持河道水生态正常,需要经常对河道上的河道垃圾进行收集处理。

2、如在中国专利公开号cn215085157u公布了一种河道水生态循环过滤装置,该结构通过滑板、第二螺纹杆、推板与光杆配合,使得装置能够将过滤托架上托起的垃圾推出,更加便于进行收集,但是,垃圾收集时需要机械传动实现过滤托架的升降,这种方式费时费力。因此,本领域技术人员提供了一种河道治理的生态过滤结构,以解决上述背景技术中提出的问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种河道治理的生态过滤结构,以解决上述背景技术中提出的问题。

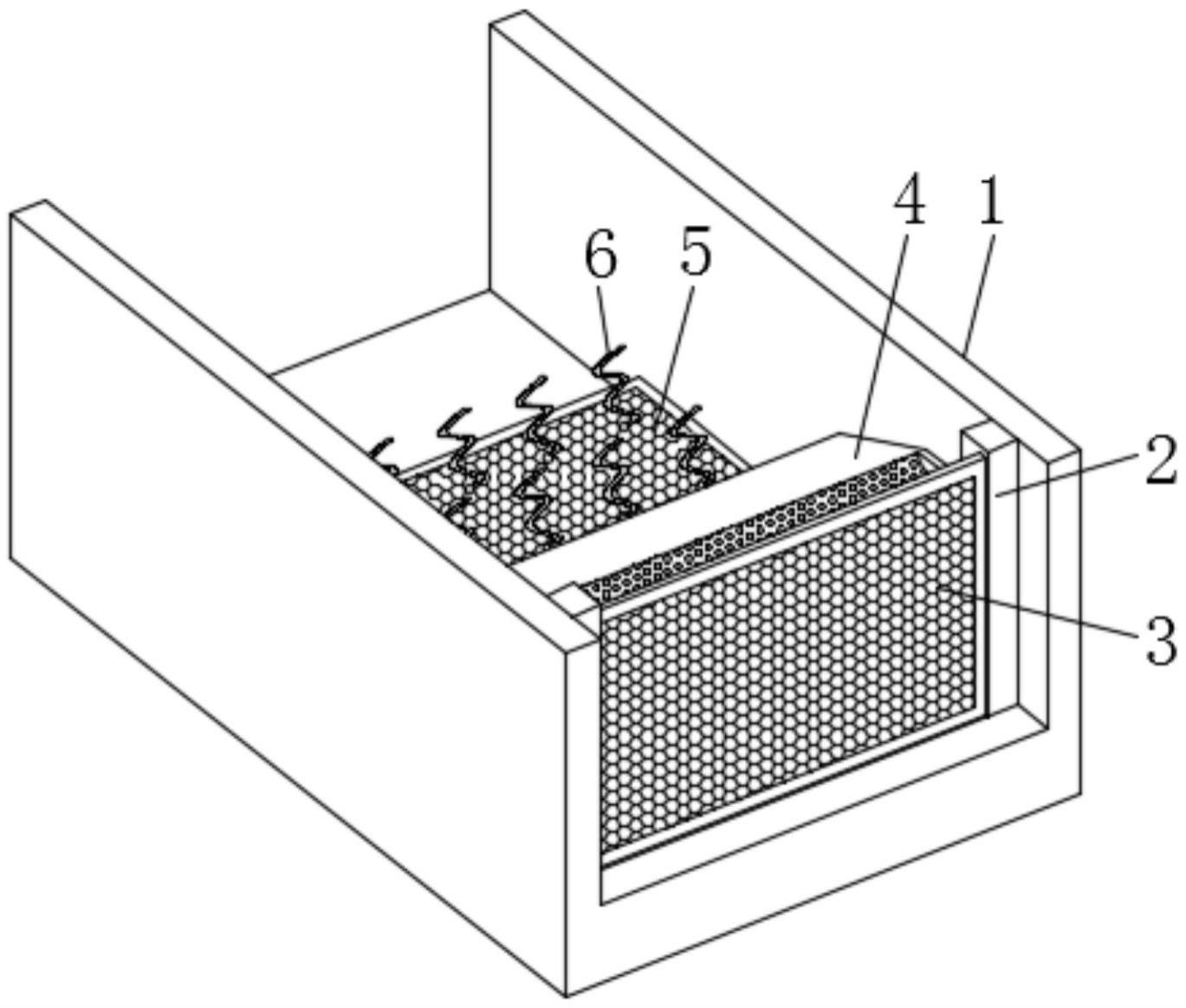

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种河道治理的生态过滤结构,包括河道,所述河道的侧壁对称固定有固定架,两个所述固定架之间固定有滤网,所述河道的上游位于滤网的一侧活动安装有漂浮体,所述漂浮体的上表面靠近固定架的位置处开设有盛污槽,所述盛污槽的底部设有漏孔,所述漂浮体远离固定架的一侧设有斜坡,所述斜坡的底部等间距固定有连接绳,所述连接绳的下端固定有重物。

3、作为本实用新型更进一步的方案:两个所述固定架的内壁均开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动安装有限位滑块。

4、作为本实用新型更进一步的方案:两个所述限位滑块之间转动安装有转轴,所述转轴上对称固定有与漂浮体外侧固定连接的连接板。

5、作为本实用新型更进一步的方案:所述河道的底部位于固定架的上游铺设有防护网,且河道位于防护网的位置处种植有水藻。

6、作为本实用新型更进一步的方案:所述漂浮体为pp材质的构件,且漂浮体的内部位于盛污槽的两侧均开设有空腔。

7、作为本实用新型更进一步的方案:所述斜坡与水平面之间的夹角为30°,且斜坡的下端呈弧型结构。

8、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过漂浮体自身浮力的作用可以自行漂浮在水平面上,在重物的牵引下,使得斜坡下端浸入水面,利用河水的流动和风浪推动其表面漂浮垃圾由斜坡进入盛污槽内部,从而完成垃圾的自动收集,减少人力输出,提高设备的实用性。

技术特征:

1.一种河道治理的生态过滤结构,包括河道(1),其特征在于,所述河道(1)的侧壁对称固定有固定架(2),两个所述固定架(2)之间固定有滤网(3),所述河道(1)的上游位于滤网(3)的一侧活动安装有漂浮体(4),所述漂浮体(4)的上表面靠近固定架(2)的位置处开设有盛污槽(7),所述盛污槽(7)的底部设有漏孔(10),所述漂浮体(4)远离固定架(2)的一侧设有斜坡(8),所述斜坡(8)的底部等间距固定有连接绳(11),所述连接绳(11)的下端固定有重物(12)。

2.根据权利要求1所述的一种河道治理的生态过滤结构,其特征在于,两个所述固定架(2)的内壁均开设有滑槽(13),所述滑槽(13)的内部滑动安装有限位滑块(14)。

3.根据权利要求2所述的一种河道治理的生态过滤结构,其特征在于,两个所述限位滑块(14)之间转动安装有转轴(15),所述转轴(15)上对称固定有与漂浮体(4)外侧固定连接的连接板(16)。

4.根据权利要求1所述的一种河道治理的生态过滤结构,其特征在于,所述河道(1)的底部位于固定架(2)的上游铺设有防护网(5),且河道(1)位于防护网(5)的位置处种植有水藻(6)。

5.根据权利要求1所述的一种河道治理的生态过滤结构,其特征在于,所述漂浮体(4)为pp材质的构件,且漂浮体(4)的内部位于盛污槽(7)的两侧均开设有空腔(9)。

6.根据权利要求1所述的一种河道治理的生态过滤结构,其特征在于,所述斜坡(8)与水平面之间的夹角为30°,且斜坡(8)的下端呈弧型结构。

技术总结

本技术涉及河道治理技术领域,具体是一种河道治理的生态过滤结构,所述河道的侧壁对称固定有固定架,两个所述固定架之间固定有滤网,所述河道的上游位于滤网的一侧活动安装有漂浮体,所述漂浮体的上表面靠近固定架的位置处开设有盛污槽,所述盛污槽的底部设有漏孔,所述漂浮体远离固定架的一侧设有斜坡,所述斜坡的底部等间距固定有连接绳,所述连接绳的下端固定有重物。本技术通过漂浮体自身浮力的作用可以自行漂浮在水平面上,在重物的牵引下,使得斜坡下端浸入水面,利用河水的流动和风浪推动其表面漂浮垃圾由斜坡进入盛污槽内部,从而完成垃圾的自动收集,减少人力输出,提高设备的实用性。

技术研发人员:张燕明,何绍红,邵玉洁,张凯,姚明凤

受保护的技术使用者:云南浩翔建设工程有限公司

技术研发日:20230411

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!