一种自适应增压泵旁路结构的制作方法

本技术属于增压泵领域,特别是涉及一种自适应增压泵旁路结构。

背景技术:

1、增压泵常用于连接在水管的中部,增加水管中水流的压强。在高层建筑、消防灭火等场景中,增压几乎是必不可少的环节。增压的多少、是否开启增压,一般取决于进水端压力和出水端的需求压力。现实中,进水端压力和出水端的需求压力都是动态变化的,当进水端压力满足出水端的需求压力时,无需增压;相反,当进水端压力不能满足出水端的需求压力时,则应开启增压泵增压。

2、在相关技术中,当进水端压力满足出水端压力需求时,增压泵不开启,水流直接流过增压泵,但是由于增压泵中叶片的存在,水流会推动叶片旋转,进而带动增压泵的主轴旋转,也就是说,叶片会阻碍水流,进而损耗水流的压力,使增压泵变成了“减压泵”;但是,如果增压泵持续开启,又会增加系统的无效能耗。

技术实现思路

1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种自适应增压泵旁路结构,用于解决现有技术中当进水端压力满足出水端的需求压力时,增压泵如果不开启,会损耗管路中水流压力,如果开启,又存在无用能耗增加的问题。

2、为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种自适应增压泵旁路结构,包括泵体、主进水管和主出水管,所述主进水管连接于所述泵体进水端,所述主出水管连接于所述泵体出水端,还包括旁路分流管和导流阀,所述旁路分流管一端与所述主进水管连接,另一端与所述主出水管连接;

3、所述导流阀设置于所述旁路分流管与所述主进水管的连接处,用于控制所述主进水管处的进水流入所述泵体或流入所述旁路分流管。

4、可选的,所述旁路分流管与所述主进水管和主出水管连接位置的角度均小于30°。

5、可选的,所述旁路分流管的轴线为曲率连续的弧线。

6、可选的,所述旁路分流管沿着水流方向的内径逐渐减小。

7、可选的,所述旁路分流管入口处至少设有一个导流叶片。

8、可选的,所述主进水管与主出水管内管道截面面积比在1.2~1.8之间。

9、可选的,还包括第一压力传感器和第二压力传感器,所述第一压力传感器位于所述主进水管入口处,用于检测进水压力,所述第二压力传感器位于所述泵体出水端,用于检测出水压力。

10、可选的,所述泵体的进水端设有冷却出水口,所述泵体的出水端设有冷却进水口,所述泵体出水端和进水端之间的压差提供冷却回路的流体动力。

11、可选的,所述泵体的外壳为高强度轻质合金铸造件。

12、可选的,所述导流阀为电磁导流阀,可由自动化系统控制其导流方向。

13、如上所述,本实用新型的一种自适应增压泵旁路结构,至少具有以下有益效果:

14、降低增压泵能耗,维持增压泵水压,本实用新型的一种自适应增压泵旁路结构,包括泵体、主进水管和主出水管,还包括旁路分流管和导流阀,旁路分流管一端与主进水管连接,另一端与主出水管连接,导流阀可切换增压和旁路状态。当进水水压满足出水端水压需求时,切换为旁路中继模式,此时增压泵不工作,水流从旁路分流管经过,避免了泵体中叶片对水流压力和能量的损耗。

技术特征:

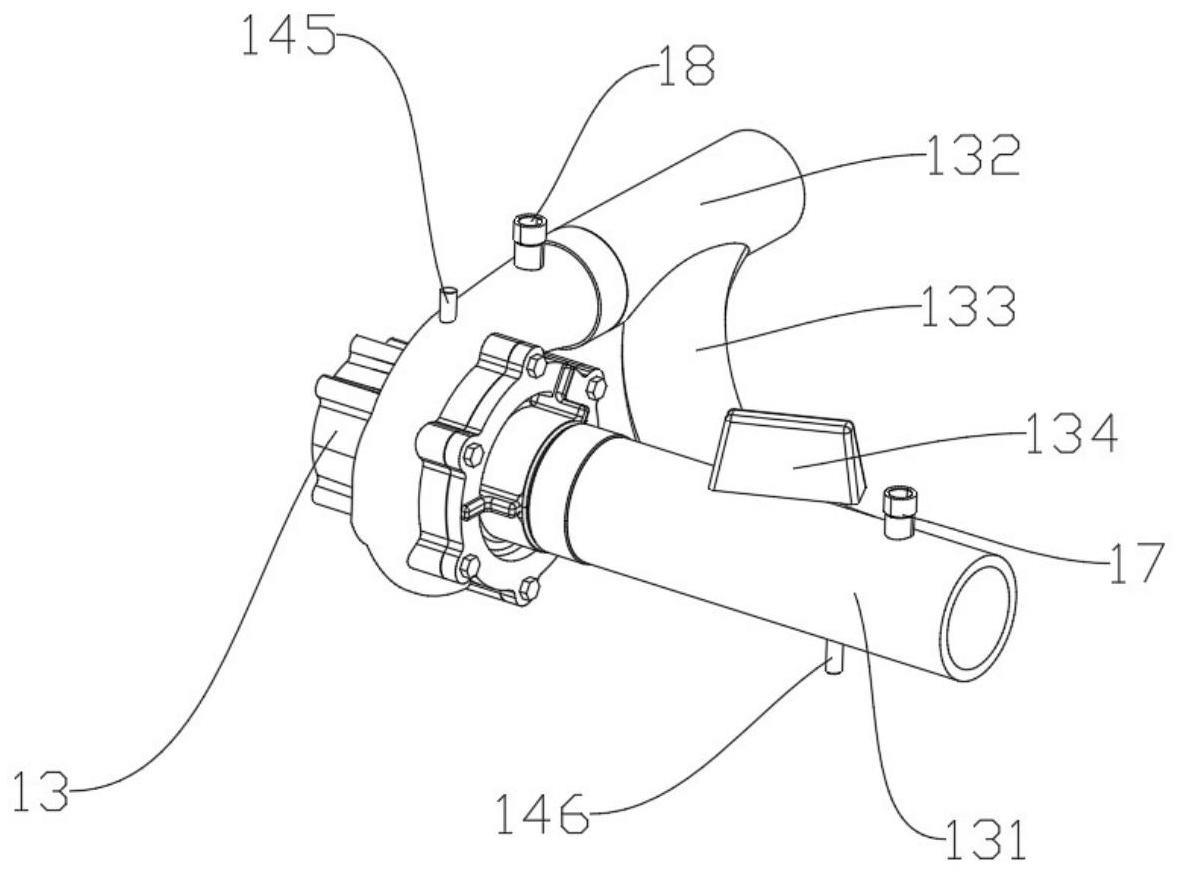

1.一种自适应增压泵旁路结构,包括泵体(13)、主进水管(131)和主出水管(132),所述主进水管(131)连接于所述泵体(13)进水端,所述主出水管(132)连接于所述泵体(13)出水端,其特征在于:

2.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

3.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

4.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

5.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

6.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

7.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

8.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

9.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

10.如权利要求1所述的一种自适应增压泵旁路结构,其特征在于:

技术总结

本技术提供一种自适应增压泵旁路结构,属于增压泵领域。增压泵常用于连接在水管的中部,增加水管中水流的压强。在高层建筑、消防灭火等场景中,增压几乎是必不可少的环节。相关技术中,当进水端压力满足出水端压力需求时,如果增压泵不开启,让水流直接流过增压泵,由于增压泵中叶片的存在,叶片会阻碍水流,进而损耗水流的压力,使增压泵变成了“减压泵”,但是如果增压泵持续开启,又会增加系统的能耗。本技术提供一种自适应增压泵旁路结构,包括泵体、主进水管和主出水管,还包括旁路分流管和导流阀,旁路分流管一端与主进水管连接,另一端与主出水管连接,导流阀可切换增压和旁路状态,既维持了水压又降低了增压泵能耗。

技术研发人员:苏琳,路頔,华万仁

受保护的技术使用者:应急管理部上海消防研究所

技术研发日:20230523

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!