一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统的制作方法

本技术涉及边坡工程,尤其涉及一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统。

背景技术:

1、随着国家城镇化建设水平的提高,越来越多的工程将建设场地选址定在山地丘陵地区,在该类型区域进行工程建设过程中,填方会改变原有的区域地质条件,形成高填方边坡,如何对其进行支护也与此同时成为了关键问题之一。目前常用的填方边坡支护方式有挡土墙支护、抗滑桩支护以及植被防护等。以抗滑桩为例,现有的单排桩支护系统在下滑推力较大时无法满足工程技术要求;常见的矩形布置双排桩支护系统则无法使得前、后排桩的荷载分担比接近,这势必会引起实际施工过程中的不经济问题,而梅花形布桩方式能够一定程度上增强前排桩的土拱效应,通过调整桩间距和桩排距,使得前、后排桩的荷载分担比接近,达到抗滑桩布置优化的目的。在挡土墙支护方面,目前填方边坡支护常用的挡墙主要有重力式挡墙、扶壁式挡墙和悬臂式挡墙等,防治效果各有优劣,但与此同时,在《公路路基设计规范》(jtg d30-2015)中有明确指出:悬臂式挡墙的高度不宜超过5m,重力式挡墙的高度不宜超过12m,扶壁式挡墙的高度不宜超过15m,这就导致在某些高填方边坡支护工作中,使用单一的挡土墙进行支护会出现挡墙下地基土承载力不足的情况,因此,研究适用于高填方边坡的新型组合支护系统迫在眉睫。

技术实现思路

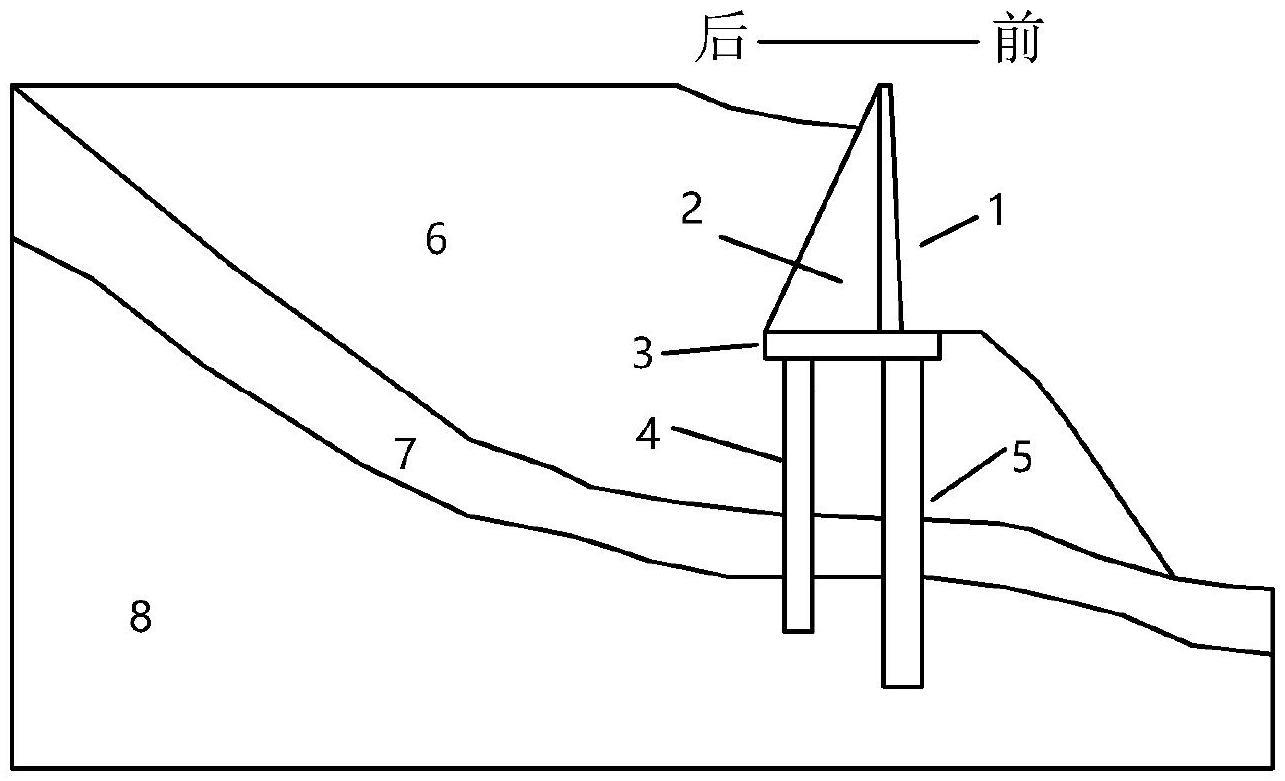

1、有鉴于此,为解决上述问题,本实用新型的实施例提供了一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,既能在施工成本变化不大的前提下优化桩基的水平荷载分担比、减小前排桩的变形,又可以解决在高填方边坡支护工程中挡土墙下地基土承载力不足的问题。

2、为实现上述目的,本实用新型的实施例提供一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,包括预埋在岩土层内的前排桩单元和后排桩单元,所述前排桩单元和所述后排桩单元的顶部设有矩形结构的托梁,所述托梁的顶部设有墙面板和扶壁,所述前排桩单元包括n个前排桩,所述后排桩单元包括m个后排桩,且m-n=1,n个所述前排桩和m个所述后排桩均沿所述托梁的长度方向均匀间隔分布,并以梅花形分布,所述前排桩和所述后排桩均为圆柱体结构,其中,所述前排桩的桩径r1≥1.4m,后排桩的桩径r2≥1m,且r1-r2=0.4m,相邻两个所述前排桩之间的中心距r3为3r2~5r2,相邻两个所述后排桩之间的中心距r4为3r2~5r2,所述前排桩单元和所述后排桩单元之间的桩排距r5为3r2~4r2。

3、进一步地,所述前排桩的长度l1≥12m,所述后排桩的长度l2≥9m,且所述前排桩的长度大于所述后排桩的长度。

4、进一步地,所述前排桩的嵌固段长度为1/2l1,所述后排桩的嵌固段长度为1/3l2~2/5l2。

5、进一步地,所述墙面板为直角梯形结构,其竖直设置,其长度方向与所述托梁的长度方向一致,所述扶壁的截面为三角形结构,其竖直设置,其底边的长度方向与所述托梁的长度方向垂直设置。

6、进一步地,所述扶壁设有多个,多个所述扶壁沿所述托梁的长度方向均匀间隔分布。

7、进一步地,所述扶壁的厚度d≥0.2m,相邻两个所述扶壁之间的间距为3~4.5m。

8、进一步地,所述托梁的厚度不低于0.8m。

9、进一步地,所述墙面板的顶边的厚度不低于0.2m,底边的厚度不低于0.6m。

10、进一步地,所述托梁与所述前排桩、所述后排桩、所述墙面板和所述扶壁之间均采用刚性连接。

11、本实用新型的有益效果为:

12、(1)在布桩方面,相比于传统的矩形布桩方式,梅花形布桩有利于增强前排桩的土拱效应,提高其水平荷载分担比,从而使得前后排桩承担的荷载尽量接近;在此基础上增加前排桩的桩径,相当于进一步堵住了从后排桩间“漏过”的荷载,再次提高了前排桩的荷载分担比,这样经过两排桩“分担”后的荷载进入前排桩桩前土体时,就所剩无几了,达到了将巨大的滑坡推力通过各排桩向深部嵌固段所在地层尽可能全部传递的目的。

13、(2)组合结构中顶部的挡土墙受到的绝大部分滑坡推力会通过挡土墙传递给托梁再传递给桩基,最终由嵌固段稳定基岩承担,在此过程中,由于挡墙的倾倒支点靠近前排桩基,因此前排桩将承担更多来自于挡墙的水平推力,随之产生的弯矩也越大,加之前排桩的截面大于后排桩,能够堵住大量从后排桩间“漏过”的荷载,考虑到这两点因素,相比于后排桩,前排桩靠近托梁的部分极可能承担更多的荷载,需要更截面更大的桩基来增加其抗弯能力,由此可见,设置桩径不同的两排桩基可谓是一举两得。

14、(3)通过在安全范围内降低后排桩的桩长,节省了相应的工程造价,弥补了一部分由于增加前排桩桩径而多需的费用,达到了在施工成本变化不大的前提下进行支护系统优化的目的。

15、(4)通过将挡土墙改进为桩基托梁挡土墙组合结构,将滑坡推力传递给嵌固段稳定基岩,解决了在高填方边坡支护工程中挡土墙下地基土承载力不足的问题。

技术特征:

1.一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,包括预埋在岩土层内的前排桩单元和后排桩单元,所述前排桩单元和所述后排桩单元的顶部设有矩形结构的托梁,所述托梁的顶部设有墙面板和扶壁,其特征在于,所述前排桩单元包括n个前排桩,所述后排桩单元包括m个后排桩,且m-n=1,n个所述前排桩和m个所述后排桩均沿所述托梁的长度方向均匀间隔分布,并以梅花形分布,所述前排桩和所述后排桩均为圆柱体结构,其中,所述前排桩的桩径r1≥1.4m,后排桩的桩径r2≥1m,且r1-r2=0.4m,相邻两个所述前排桩之间的中心距r3为3r2~5r2,相邻两个所述后排桩之间的中心距r4为3r2~5r2,所述前排桩单元和所述后排桩单元之间的桩排距r5为3r2~4r2。

2.如权利要求1所述的一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述前排桩的长度l1≥12m,所述后排桩的长度l2≥9m,且所述前排桩的长度大于所述后排桩的长度。

3.如权利要求1所述的排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述前排桩的嵌固段长度为1/2l1,所述后排桩的嵌固段长度为1/3l2~2/5l2。

4.如权利要求1所述的一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述墙面板为直角梯形结构,其竖直设置,其长度方向与所述托梁的长度方向一致,所述扶壁的截面为三角形结构,其竖直设置,其底边的长度方向与所述托梁的长度方向垂直设置。

5.如权利要求4所述的一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述扶壁设有多个,多个所述扶壁沿所述托梁的长度方向均匀间隔分布。

6.如权利要求5所述的一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述扶壁的厚度d≥0.2m,相邻两个所述扶壁之间的间距为3~4.5m。

7.如权利要求1所述的排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述托梁的厚度不低于0.8m。

8.如权利要求4所述的排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述墙面板的顶边的厚度不低于0.2m,底边的厚度不低于0.6m。

9.如权利要求1所述的排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统,其特征在于,所述托梁与所述前排桩、所述后排桩、所述墙面板和所述扶壁之间均采用刚性连接。

技术总结

本技术涉及边坡工程技术领域,尤其涉及一种排间变桩径桩基托梁挡土墙高填方边坡支护系统包括预埋在岩土层内的前排桩单元和后排桩单元,所述前排桩单元和所述后排桩单元的顶部设有矩形结构的托梁,所述托梁的顶部设有墙面板和扶壁,所述前排桩与后排桩沿直线错位布置,同时保证前排桩的桩径和桩长皆大于后排桩,在平面上表现为梅花形分布。该支护系统既能在施工成本变化不大的前提下优化桩基的水平荷载分担比,使两排桩的抗滑性能得以充分发挥;又通过减小前排桩的变形,提高了支护系统在治理过程中的安全性;还解决了在高填方边坡支护工程中挡土墙下地基土承载力不足的问题。

技术研发人员:王红伟,李漪,黄光虎,王林康,孙靖宜,章广成,陈骏,刘胡杰,袁权威

受保护的技术使用者:湖北省电力勘测设计院有限公司

技术研发日:20230606

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!