一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系及施工方法与流程

本发明属于沟道型弃渣场治理,尤其涉及一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系及施工方法。

背景技术:

1、深山区崇山峻岭,地形起伏大,公路建设中存在大量的深挖边坡和隧道路段,开挖量和隧道渣量巨大,挖填方难以平衡,便会产生大量永久弃方,必然设置弃渣场来处置弃方。而深山区公路沿线少有旱地,布线区域多为基本耕地或基本农田区,具备弃渣条件的地形区域较少。加之受运距、土石方调配及运输条件的限制,以往选取的场地仅为沿线部分沟谷,单个弃渣场的容量仅为数万方~十几万方,选择弃渣场数量多,没有集中弃土,占地较多,不利于弃渣场排水、防护集中处治;且弃土运距较远,工程造价较高。

2、一方面,弃渣场排水防护不足,造成施工安全、环评、水保等严重滞后;另一方面,弃渣场作为容易发生严重水土流失甚至灾害事件的场所,若设置不当,会对公路、铁路沿线生态环境产生巨大的负面影响,甚至在暴雨等特殊工况下可能发生滑坡、泥石流等地质灾害,造成严重水土流失,对下游居民构成严重的安全隐患;因此,亟需一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系及施工方法来解决。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系及施工方法,以解决上述问题。

2、为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

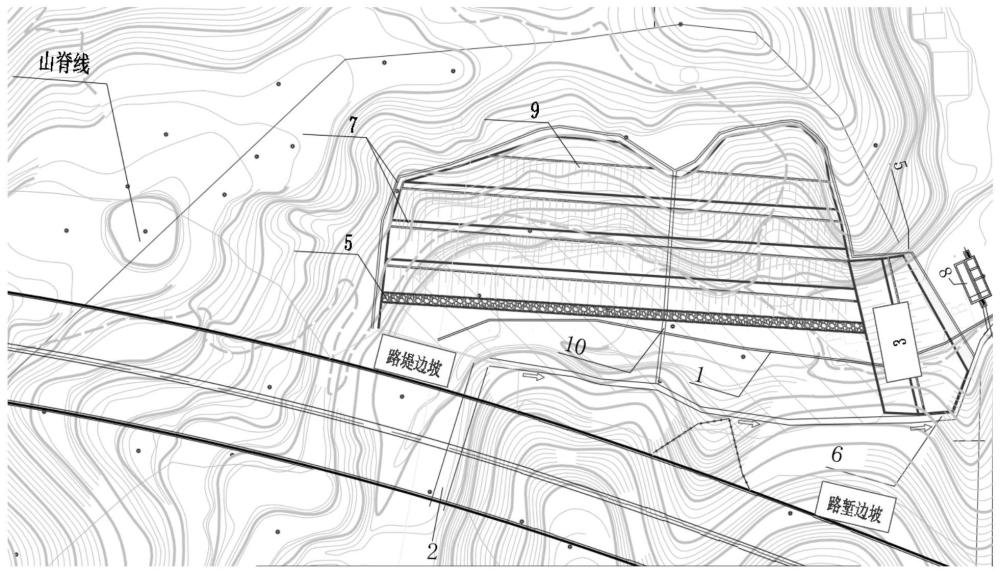

3、一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,包括:

4、渗沟,所述渗沟设置在山坡沟道的沟心底部;

5、涵洞,横穿公路主线设置,所述涵洞出口标高低于所述涵洞进口标高;

6、弃渣场,位于所述渗沟的上方,所述弃渣场沿山坡沟道斜坡堆砌;

7、反压护道,设置在所述弃渣场下侧坡脚;

8、拦渣墙,设置在所述弃渣场坡脚和位于沟道谷口的所述反压护道的坡脚;

9、截水沟,位于所述弃渣场坡顶外或边坡平台,所述截水沟设置多道,若干所述截水沟间隔设置;

10、急流槽,位于所述弃渣场边坡上,所述急流槽设置多道,若干所述急流槽间隔设置;所述急流槽与所述截水沟空间交叉设置;

11、排水沟,设置于所述反压护道上侧,所述排水沟从所述涵洞出口延伸至沉淀池和事故池,所述涵洞出口标高高于所述排水沟沟底标高;所述沉淀池和事故池设置在所述沟道谷口的拦渣墙外侧,

12、所述截水沟和所述急流槽与所述排水沟连通形成一体化排水。

13、优选的,所述弃渣场为坡面型弃渣场,位于自然斜坡上。

14、优选的,所述涵洞为圆管涵、钢筋混凝土盖板涵或钢筋混凝土箱涵其中之一;

15、所述圆管涵的直径为0.8m—5m;

16、所述钢筋混凝土盖板涵或钢筋混凝土箱涵的涵洞宽度为2m—6m,涵洞净空高2m—4m。

17、优选的,所述渗沟横断面为矩形,所述渗沟宽度为0.6m—1m,高度为0.8m—1.5m。

18、优选的,所述反压护道高度5m-8m,所述反压护道顶标高低于所述涵洞出口标高;

19、所述反压护道的边坡平台宽2m—5m,每级边坡按1:2放坡,严格分层,每层4m压实,压实度不小于86%;所述反压护道边坡表层覆盖不少于0.3米耕植土,并进行喷播植草绿化。

20、优选的,所述拦渣墙墙高不高于5m,墙顶宽不少于0.8m,所述拦渣墙墙顶矩形挡块高0.5m,宽0.5m;

21、所述拦渣墙底部固接有承台,所述承台厚度0.6m—1.5m,所述拦渣墙和所述承台内设置有若干钢管桩,所述钢管桩上端伸入所述拦渣墙和所述承台内,所述钢管桩下端穿透所述反压护道并伸入沟底基岩不小于0.5m;

22、所述钢管桩孔径1m—1.6m,所述钢管桩长9m—12m。

23、优选的,所述截水沟断面为矩形、梯形和三角形中任一种,所述截水沟沟壁高0.4m—0.6m,厚0.1m—0.4m;

24、所述急流槽断面为矩形,所述急流槽沟壁高0.4m—0.6m,厚0.2m—0.5m,沟底宽0m-0.6m,厚0.2m—0.3m,所述急流槽每隔60m设置一道;

25、所述排水沟断面为矩形、梯形和三角形中任一种,所述排水沟沟壁高1m—2.5m,厚0.3m—0.6m。

26、一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系的施工方法,基于上述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,包括如下步骤:

27、s1、弃渣前,清除山坡沟道内淤质土,将所述渗沟铺设在山坡沟道的原沟心底部位置;

28、s2、清除山坡沟道上斜坡耕植土厚度不小于30cm,岩溶区清除表土至基岩;将耕植土堆置于场内一侧备用;

29、s3、砌筑好所述拦渣墙,设置好所述排水沟、反压护道和沉淀池和事故池;

30、s4、所述涵洞横穿公路主线,所述涵洞出口与所述排水沟连接,使所述涵洞出口标高高于所述排水沟沟底标高;

31、s5、沿所述弃渣场坡面弃渣,每4m压实一次,压实度不小于83%,每8米设置边坡平台,平台宽2米,边坡采用人字形骨架护坡或拱形骨架护坡,骨架内覆盖耕植土并采用撒草籽绿化;

32、s6、在所述弃渣场的弃渣上设置若干所述截水沟和若干所述急流槽,并使所述截水沟和所述急流槽与所述排水沟形成一体化排水。

33、优选的,所述s1中,当斜坡横坡大于1:5时,将斜坡修整为台阶,台阶坡度内倾小于4%,宽度应不小于2m。

34、与现有技术相比,本发明具有如下优点和技术效果:

35、弃渣场选址距公路主线较近,弃渣便捷不需施工便道,从而减少弃渣运距,从而节约投资;

36、综合填方路基边坡安全因素,清除沟谷淤质土,再利用集配较好弃渣作为公路主线边坡反压互道,提高路基边坡稳定性;

37、原沟心设置渗沟,有效排出弃渣场内地下水;

38、公路涵洞出口与排水沟有效衔接,同时坡面水通过急流槽、截水沟与排水沟形成有效排水体系,顺势排出地表水,保证弃渣场坡面不被侵蚀,避免水土流失,提升弃渣后坡面的安全性,同时场内地表水汇集沉淀池进行处理后成为干净水流入自然河流;

39、加强集中弃渣堆放,有效减少弃渣场占地面积,一种斜坡型弃渣场防护及排水体系着力实现“少运方、零废方”,统筹做好排水及防护,充分将弃土与复垦、绿化结合,最大限度的恢复公路沿线生态,同时对取、弃渣场进行复垦绿化,做到生态恢复,真正做到取之于民,用之于民。

技术特征:

1.一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于:所述弃渣场(9)为坡面型弃渣场,位于自然斜坡上。

3.根据权利要求1所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于:所述涵洞(2)为圆管涵、钢筋混凝土盖板涵或钢筋混凝土箱涵其中之一;

4.根据权利要求1所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于:所述渗沟(1)横断面为矩形,所述渗沟(1)宽度为0.6m—1m,高度为0.8m—1.5m。

5.根据权利要求1所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于:所述反压护道(3)高度5m-8m,所述反压护道(3)顶标高低于所述涵洞(2)出口标高;

6.根据权利要求1所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于:所述拦渣墙(5)墙高不高于5m,墙顶宽不少于0.8m,所述拦渣墙(5)墙顶矩形挡块高0.5m,宽0.5m;

7.根据权利要求1所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于:所述截水沟(7)断面为矩形、梯形和三角形中任一种,所述截水沟(7)沟壁高0.4m—0.6m,厚0.1m—0.4m;

8.一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系的施工方法,根据权利要求1-7任一所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系,其特征在于,包括如下步骤:

9.根据权利要求8所述的一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系的施工方法,其特征在于:

技术总结

本发明属于沟道型弃渣场治理技术领域,尤其涉及一种公路沿线沟谷靠山弃渣场防护排水体系及施工方法,包括:渗沟,渗沟设置在山坡沟道的沟心底部;涵洞,横穿公路主线设置;弃渣场,位于渗沟的上方,弃渣场沿山坡沟道斜坡堆砌;反压护道,设置在弃渣场下侧坡脚;拦渣墙,设置在弃渣场坡脚和位于沟道谷口的反压护道的坡脚;截水沟,位于弃渣场坡顶外或边坡平台,若干截水沟间隔设置;急流槽,位于弃渣场边坡上,若干急流槽间隔设置;急流槽与截水沟空间交叉设置;排水沟,设置于反压护道上侧,排水沟从涵洞出口延伸至沉淀池和事故池;沉淀池和事故池设置在拦渣墙外侧。本发明可以加强集中弃渣堆放,减少弃渣场占地面积,统筹做好排水及防护。

技术研发人员:袁猛,杨以翠,管东银,李伟东,石忠利,郑腾辉,陈云生,吴钧,赵子鹏,杨全,巴明坤,李宸,吴龙科,张一铭,朱东东,李林,覃达,于磊磊,黄克宁,陈建军,谢卓言

受保护的技术使用者:广西交通设计集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!