一种控制雨水径流污染的滨水人行道的制作方法

本发明是一种控制雨水径流污染的滨水人行道,属于市政工程建设领域。

背景技术:

1、城市河道水体的整治工作已取得较大进展,河道污染物中的点源污染和内源污染已经得到较好的控制,河道黑臭化现象不存在或已明显改观,水生态系统得到了一定恢复,然而河道水体的富营养化和健康的水生态系统缺失等问题仍旧突出,这是由于城市面源污染物在总入河污染物中的比重逐步提高,已成为河道水体的主要污染源。

2、城市面源污染物主要是以降雨引起的雨水径流的形式产生,即雨水径流污染,径流中的污染物主要来自于雨水对城市河道周边道路表面的沉积物、无植被覆盖裸露的地面、垃圾等的冲刷,污染物的含量取决于河道周边道路的地形、地貌、植被的覆盖程度和污染物的分布情况。

3、然而目前城市河道在整治和建设中,为了缩减人与水的距离,在河道两侧设置滨水人行道,而目前滨水人行道在控制雨水的径流污染并没有采用相应措施,一方面将河道周边的污染物带入水体,造成水体污染,另一方面无法实现对雨水进行回用,由于滨水人行道等硬化路面的设置,周边的雨水冲刷地面上的污染物后直接进入河道,导致河道水质恶化,形成较大的水生态问题。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种控制雨水径流污染的滨水人行道,以解决现有技术滨水人行道在控制雨水的径流污染并没有采用相应措施,一方面将河道周边的污染物带入水体,造成水体污染,另一方面无法实现对雨水进行回用,由于滨水人行道等硬化路面的设置,周边的雨水冲刷地面上的污染物后直接进入河道,导致河道水质恶化的问题。

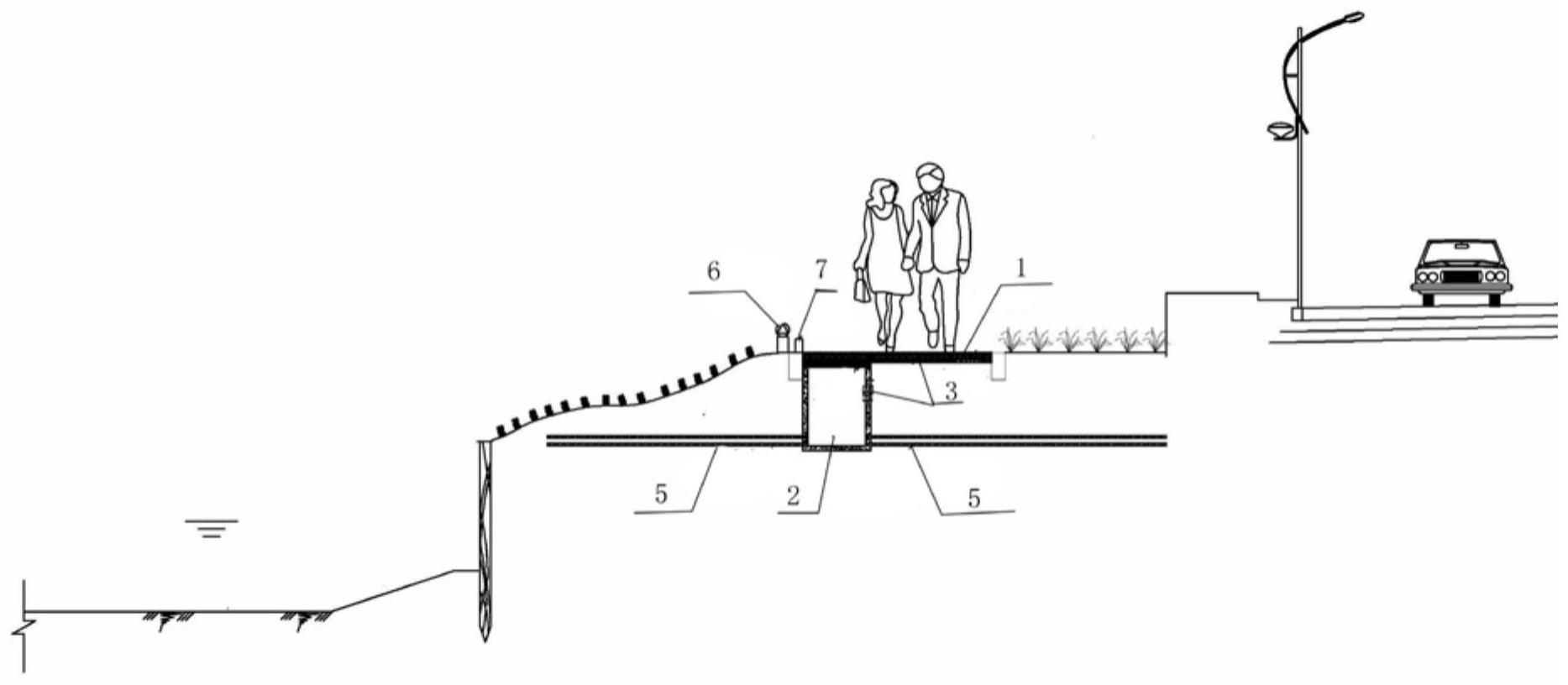

2、为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种控制雨水径流污染的滨水人行道,所述人行道两侧分别设有绿化带,且两绿化带两侧分别设有河道与机动车道,所述人行道铺设有透水铺装,且透水铺装底部设有线性排水沟与不透水混凝土,该线性排水沟顶部设有集水口,所述线性排水沟底部设有污染收集池,所述不透水混凝土铺设于线性排水沟顶部一侧且坡向线性排水沟,所述线性排水沟底部安装有透水软管与回用水泵,该回用水泵与河道连接,所述透水软管铺设于绿化带内,所述透水铺装靠向河道一侧安装有挡水坎,所述线性排水沟侧壁安装有液位计,该液位计与回用水泵电连接。

3、进一步地,所述线性排水沟顶部采用透水混凝土制成且四周及底部采用不透水混凝土制成,所述集水口设于透水混凝土中部,且透水混凝土顶部四周坡向中部集水口。

4、进一步地,所述污染收集池设有若干个,且线性排水沟底部坡向污染收集池,该技术通过通过雨水的流动,将进入线性排水沟的污染物沉淀至污染物收集池,人工定期进行清扫。

5、进一步地,所述不透水混凝土坡向线性排水沟坡度为1.5%,该技术使得雨水通过透水铺装净化渗透后,由于底部不透水混凝土及其坡度的设置,渗透后的雨水自流进入线性排水沟,实现线性排水沟储存雨水的功能。

6、进一步地,所述透水软管设有若干根,且透水软管外部包裹有土工布,防止泥土进入透水软管,并且通过采用透水软管可以将线性排水沟中的雨水缓慢渗透至绿地中,给绿化带上的植物提供水分。

7、进一步地,所述线性排水沟上部侧部安装有溢流管,该溢流管在暴雨雨水过多时连接至河道进行排水。

8、有益效果

9、本发明一种控制雨水径流污染的滨水人行道,与常规滨水人行道相比,能够实现对雨水径流污染的就地控制,从而减少入河污染物,改善河道水质,同时通过透水软管的设置,回用雨水浇灌绿地,节约水资源,此外设置回用水泵,实现自动浇灌植物和清洗人行道的功能,该系统在实现上述海绵城市的要求下,不仅可以控制入河污染物,改善河道水质,同时回用雨水和河水浇灌植物,还可定期冲洗人行道,无需过多的人工维护,可广泛运用于滨水人行道,对于城市河道生态环境的改善具有重要意义。

技术特征:

1.一种控制雨水径流污染的滨水人行道,所述人行道两侧分别设有绿化带,且两绿化带两侧分别设有河道与机动车道,其特征在于:所述人行道铺设有透水铺装(1),且透水铺装(1)底部设有线性排水沟(2)与不透水混凝土(3),该线性排水沟(2)顶部设有集水口(21),所述线性排水沟(2)底部设有污染收集池(4),所述不透水混凝土(3)铺设于线性排水沟(2)顶部一侧且坡向线性排水沟(2),所述线性排水沟(2)底部安装有透水软管(5)与回用水泵(6),该回用水泵(6)与河道连接,所述透水软管(5)铺设于绿化带内,所述透水铺装(1)靠向河道一侧安装有挡水坎(7),所述线性排水沟(2)侧壁安装有液位计,该液位计与回用水泵(6)电连接。

2.根据权利要求1所述的一种控制雨水径流污染的滨水人行道,其特征在于:所述线性排水沟(2)顶部采用透水混凝土制成且四周及底部采用不透水混凝土制成,所述集水口(21)设于透水混凝土中部,且透水混凝土顶部四周坡向中部集水口(21)。

3.根据权利要求1所述的一种控制雨水径流污染的滨水人行道,其特征在于:所述污染收集池(4)设有若干个,且线性排水沟(2)底部坡向污染收集池(4)。

4.根据权利要求1所述的一种控制雨水径流污染的滨水人行道,其特征在于:所述不透水混凝土(3)坡向线性排水沟(2)坡度为1.5%。

5.根据权利要求1所述的一种控制雨水径流污染的滨水人行道,其特征在于:所述透水软管(5)设有若干根,且透水软管(5)外部包裹有土工布。

6.根据权利要求1所述的一种控制雨水径流污染的滨水人行道,其特征在于:所述线性排水沟(2)上部侧部安装有溢流管。

技术总结

本发明公开了一种控制雨水径流污染的滨水人行道人行道两侧分别设有绿化带,且两绿化带两侧分别设有河道与机动车道,人行道铺设有透水铺装,且透水铺装底部设有线性排水沟与不透水混凝土,本发明一种控制雨水径流污染的滨水人行道,与常规滨水人行道相比,能够实现对雨水径流污染的就地控制,从而减少入河污染物,改善河道水质,同时回用雨水浇灌绿地,节约水资源,此外设置回用水泵,实现自动浇灌植物和清洗人行道的功能,该系统在实现上述海绵城市的要求下,不仅可以控制入河污染物,改善河道水质,同时回用雨水和河水浇灌植物,还可定期冲洗人行道,无需过多的人工维护,可广泛运用于滨水人行道,对于城市河道生态环境的改善具有重要意义。

技术研发人员:王连接,侯雷,王开春,许昊,张远取,黄黛诗,许贤芳,吴连丰,关天胜,郑艳蓉

受保护的技术使用者:厦门市城市规划设计研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!