一种胶结高原铁路无缝道岔及无缝化方法与流程

本发明涉及高原铁路领域,具体涉及种胶结高原铁路无缝道岔的无缝化方法。

背景技术:

1、高原铁路为区间无缝,道岔有缝的特殊状态,而实现高原地区跨区间无缝化对钢轨服役有显著的现实和工程意义,且突破了国内外无高原跨区间无缝线路的工程化经验。而现有实现无缝化的方式一般有两种,分别为胶接和焊接技术,而焊接又包含气压焊、闪光焊和铝热焊等。

2、现有的文献《高速铁路42号无缝道岔温度力分析与焊接顺序优化研究》公开了利用有限元分析方法确定了大号码无缝道岔查内的焊接顺序,根据基本轨-导轨-心轨的顺序组建道岔整体,基本轨双向对称焊接、导轨按先直后曲、由后至前成对焊接的方案。但该方法未曾考虑高原独特环境气候的影响,仅从理论上进行说明,也未进行工程化验证;

3、现有文献《无缝道岔焊联技术要求》根据无缝线路铺设及养护维修方法,对无缝道岔的焊接、胶接和冻结方式的适用条件、技术要点及施工时无缝线路参数的基本要求进行了分析,并在保证道岔整体强度和稳定性的方式下,提出了道岔区钢轨焊接为主、胶接和冻接为辅的无缝化方式,然而该方式未曾考虑高原气候独特的条件,未曾给出适用于高原铁路的无缝化方式。

4、故现需一种胶结高原铁路无缝道岔解决上述问题。

技术实现思路

1、本发明是为了解决现有技术中大多数技术方案仅针对平原地区气候条件较为优良的位置,而未考虑到高原独特的气候条件的问题,提供了一种胶结高原铁路无缝道岔,采用结合胶接和焊接的技术优点与缺点,基于高原地区独特的气候环境设计合适的焊接方案,保证焊接质量和高原铁路道岔钢轨的长期服役性能,解决了上述问题。

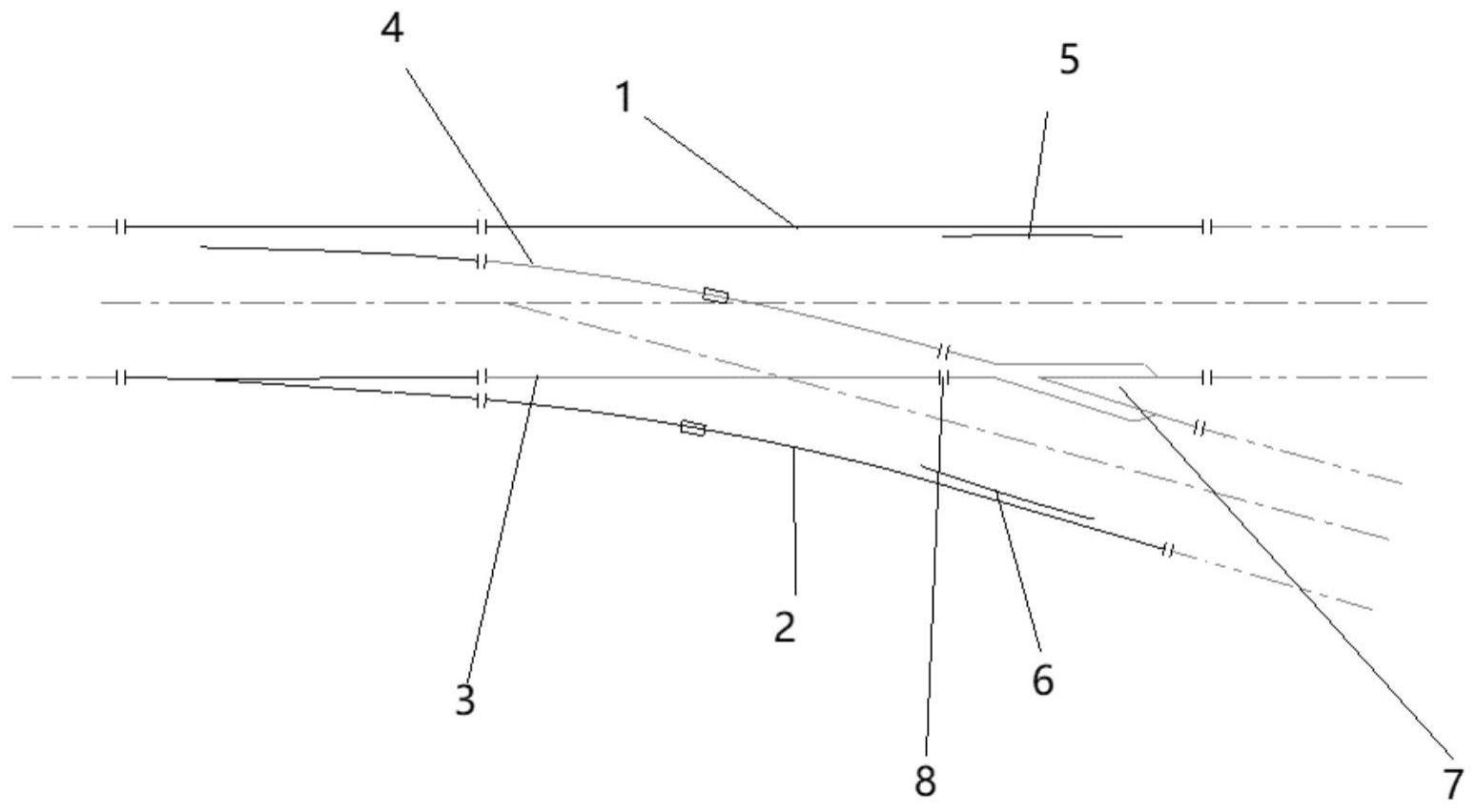

2、本发明提供了一种胶结高原铁路无缝道岔的无缝化方法,包括直基本轨、曲基本轨、直尖轨、曲尖轨、第一护轨、第二护轨、固定型辙叉和接点组,直基本轨和直尖轨平行设置,曲基本轨设置于直尖轨外侧,曲尖轨设置于直基本轨和直尖轨之间,曲基本轨和曲尖轨走势方向相同,曲尖轨线型与直基本轨线型、直尖轨线型交叉,曲线尖轨线型与直尖轨线型交叉位置设置固定型辙叉,固定型辙叉连接曲尖轨末端和直尖轨末端,第一护轨设置于直基本轨工作边内侧,第二护轨设置于曲基本轨工作边内侧,接点组设置于直基本轨、曲基本轨、直尖轨、曲尖轨和固定型辙叉上,接点组为无缝接点结构的组合;

3、直尖轨、曲尖轨和固定型辙叉上的接点组为冻结接头或焊接接头,直基本轨和曲基本轨上的接点组均为焊接接头。

4、本发明所述的一种胶结高原铁路无缝道岔,作为优选方式,接点组包括第一接点、第二接点、第三接点、第四接点、第五接点、第六接点、第七接点、第八接点、第九接点、第十接点、第十一接点和第十二接点,第一接点设置在直基本轨靠近曲尖轨尖端的端部,第二接点设置在曲基本轨靠近直尖轨尖端的端部,第三接点设置在直基本轨上与曲尖轨活动段跟端平行的纵向位置,第四接点设置在曲尖轨活动段跟端,第五接点设置在直尖轨活动段跟端,第六接点设置在曲基本轨上与直尖轨活动段跟端平行的纵向位置,第七接点设置在固定型辙叉与曲尖轨连接位置,第八接点设置在固定型辙叉与直尖轨的连接位置,第九接点设置在固定型辙叉直股侧跟端,第十接点设置在固定型辙叉曲股侧跟端,第十一接点设置在直基本轨上与第九接点平行的位置,第十二接点设置在曲基本轨上与第十接点平行位置。

5、本发明所述的一种胶结高原铁路无缝道岔,作为优选方式,第四接点、第五接点、第七接点、第八接点、第九接点和第十接点均为冻结接头;

6、第一接点、第二接点、第三接点、第六接点、第十一接点和第十二接点均为焊接接头。

7、可选的,第一接点、第二接点、第三接点、第四接点、第五接点、第六接点、第七接点、第八接点、第九接点、第十接点、第十一接点和第十二接点均为焊接接头。

8、本发明所述的一种胶结高原铁路无缝道岔的无缝化方法,作为优选方式,当均为焊接接头时,胶结高原铁路无缝道岔的具体焊接顺序如下:

9、第三接点、第五接点、第四接点、第六接点、第八接点、第七接点、第一接点、第二接点、第十一接点、第九接点、第十接点、第十二接点。

10、本发明具有以下优点:

11、充分考虑了道岔的结构特点,并针对高原气候条件做了针对性的措施,突破了传统技术方案仅考虑平原地区的特点。

技术特征:

1.一种胶结高原铁路无缝道岔的无缝化方法,其特征在于:包括直基本轨(1)、曲基本轨(2)、直尖轨(3)、曲尖轨(4)、第一护轨(5)、第二护轨(6)、固定型辙叉(7)和接点组(8),所述直基本轨(1)和所述直尖轨(3)平行设置,所述曲基本轨(2)设置于所述直尖轨(3)外侧,所述曲尖轨(4)设置于所述直基本轨(1)和所述直尖轨(3)之间,所述曲基本轨(2)和所述曲尖轨(4)走势方向相同,所述曲尖轨(4)线型与所述直基本轨(1)线型、所述直尖轨(3)线型交叉,所述曲尖轨(4)线型与所述直尖轨(3)线型交叉位置设置所述固定型辙叉(7),所述固定型辙叉(7)连接所述曲尖轨(4)末端和所述直尖轨(3)末端,所述第一护轨(5)设置于所述直基本轨(1)工作边内侧,所述第二护轨(6)设置于所述曲基本轨(2)工作边内侧,所述接点组(8)设置于所述直基本轨(1)、所述曲基本轨(2)、所述直尖轨(3)、所述曲尖轨(4)和所述固定型辙叉(7)上,所述接点组(8)为无缝接点结构的组合;

2.根据权利要求1所述的一种胶结高原铁路无缝道岔,其特征在于:所述接点组(8)包括第一接点(81)、第二接点(82)、第三接点(83)、第四接点(84)、第五接点(85)、第六接点(86)、第七接点(87)、第八接点(88)、第九接点(89)、第十接点(810)、第十一接点(811)和第十二接点(812),第一接点(81)设置在所述直基本轨(1)靠近所述曲尖轨(4)尖端的端部,所述第二接点(82)设置在所述曲基本轨(2)靠近所述直尖轨(3)尖端的端部,所述第三接点(83)设置在所述直基本轨(1)上与所述曲尖轨(4)活动段跟端平行的纵向位置,所述第四接点(84)设置在所述曲尖轨(4)活动段跟端,所述第五接点(85)设置在所述直尖轨(3)活动段跟端,所述第六接点(86)设置在所述曲基本轨(2)上与所述直尖轨(3)活动段跟端平行的纵向位置,所述第七接点(87)设置在所述固定型辙叉(7)与所述曲尖轨(4)连接位置,所述第八接点(88)设置在所述固定型辙叉(7)与所述直尖轨(3)的连接位置,所述第九接点(89)设置在所述固定型辙叉(7)直股侧跟端,所述第十接点(810)设置在所述固定型辙叉(7)曲股侧跟端,所述第十一接点(811)设置在所述直基本轨(1)上与所述第九接点(89)平行的位置,所述第十二接点(812)设置在所述曲基本轨(2)上与所述第十接点(810)平行位置。

3.根据权利要求2所述的一种胶结高原铁路无缝道岔,其特征在于:所述第四接点(84)、所述第五接点(85)、所述第七接点(87)、所述第八接点(88)、所述第九接点(89)和所述第十接点(810)均为冻结接头;

4.根据权利要求2所述的一种胶结高原铁路无缝道岔,其特征在于:所述第一接点(81)、所述第二接点(82)、所述第三接点(83)、所述第四接点(84)、所述第五接点(85)、所述第六接点(86)、所述第七接点(87)、所述第八接点(88)、所述第九接点(89)、所述第十接点(810)、所述第十一接点(811)和所述第十二接点(812)均为焊接接头。

技术总结

本发明提供了一种胶结高原铁路无缝道岔,包括直基本轨、曲基本轨、直尖轨、曲尖轨、护轨、固定型辙叉和接点组,曲基本轨设置于直尖轨外侧,曲尖轨设置于直基本轨和直尖轨之间,曲基本轨和曲尖轨走势方向相同,曲尖轨线型与直基本轨线型、辙叉交叉位置设置固定型辙叉,固定型辙叉连接曲尖轨末端和直尖轨末端,护轨设置于直基本轨工作边内侧和曲基本轨工作边内侧,接点组设置于铁轨上,接点组为无缝接点;直尖轨、曲尖轨和固定型辙叉上的接点组为冻结接头或焊接接头,直基本轨和曲基本轨上的接点组均为焊接接头。本发明充分考虑了道岔的结构特点,并针对高原气候条件做了针对性的措施,突破了传统技术方案仅考虑平原地区的特点。

技术研发人员:高原,杨东升,王树国,司道林,王璞,葛晶,王猛,赵振华,杨亮,王钟苑,徐玉坡,孙陶陶

受保护的技术使用者:中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!