一种能抑制驰振的缆索

本技术涉及桥梁缆索,尤其涉及一种能抑制驰振的缆索。

背景技术:

1、随着桥梁技术的发展,悬索桥以其跨度大、质量轻的特点得到广泛应用。悬索桥桥面的刚度较小,悬索(缆索)承担着巨大的拉力,若悬索发生驰振,可能导致桥面开裂甚至引起桥梁的安全问题,造成交通中断甚至是巨大的人员伤亡和经济损失,抑制缆索驰振并维持其气动荷载,对桥梁工程具有重要意义。

2、几十年来,有学者提出了多种形式的主动或被动型抑制措施,并分享大量试验及数值研究的文献。被动控制方式在工程界中得到广泛应用,包括突起型,覆盖型和近尾流稳定器。这几种方法的基本原理是通过减少流动分离,降低表面压强从而抑制振动。目前采用的突起型控制方法可以降低振动效应,但同时会增加悬索的气动荷载,这造成悬索成本效益及性能之间的冲突,尤其对于已经加工成型的缆索以及已经安装完成的缆索。如何抑制气流对缆索造成的驰振,需要开展更多的研究。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的上述不足,本实用新型的目的在于解决现有缆索驰振抑制差,处理成本高,易造成气动荷载增加的问题,提供一种能抑制驰振的缆索,结构简单,能够有效抑制缆索驰振,并维持其气动荷载不增加,实现经济性和安全性的统一。

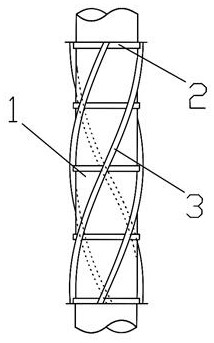

2、为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是这样的:一种能抑制驰振的缆索,包括缆索本体,所述缆索本体包括若干钢丝束在一起形成的芯体和包覆在芯体上的包覆层,其特征在于:在包覆层上沿缆索本体的长度方向依次套设有若干制振网套。

3、作为优选,所述制振网套包括数个环套,数个环套通过连接线相连,且所述连接线的断面呈圆形;所述环套和连接线均紧贴在包覆层上,且相邻两套环之间的连接线呈螺旋状绕设在包覆层上。

4、进一步地,所述环套和连接线均采用弹性材料制成。

5、进一步地,相邻两环套之间的间距8d,其中,d为缆索本体的直径。

6、进一步地,所述环套数量为10个。

7、作为优选,所述制振网套包括若干纵横交叉分布的横向拉线和竖向拉线,所述竖向拉线的断面均呈圆形,且横向拉线和竖向拉线固定连接,其中,位于两侧的竖向拉线相连形成所述制振网套,该制振网套套设在缆索本体的包覆层上,并与包覆层紧贴,且竖向拉线呈螺旋状绕设在包覆层上。

8、进一步地,所述横向拉线之间的间距为d,竖向拉线之间的间距为vd/4,其中,d为缆索本体的直径。

9、进一步地,所述横向拉线为9根。

10、与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:能够降低由缆索尾流所造成的驰振现象,且不增加缆索的气动荷载,实现结构的安全性,同时结构简单,能实现经济性和安全性的统一:对于已经加工成型的缆索,可通过在缆索主体上设置若干个制振网套及连接线,利用绕设在缆索主体包覆层上呈螺旋状的连接线达到提高缆索抑制驰振的效果;对于已经安装好的缆索,可通过在缆索主体上设置若干个制振网套,所述制振网套包括若干纵横交叉分布的横向拉线和竖向拉线,利用绕设在包覆层上的横向及呈螺旋状的竖向拉线也达到提高缆索抑制驰振的效果。

技术特征:

1.一种能抑制驰振的缆索,包括缆索本体,所述缆索本体包括若干钢丝束在一起形成的芯体和包覆在芯体上的包覆层,其特征在于:在包覆层上沿缆索本体的长度方向依次套设有若干制振网套。

2.根据权利要求1所述的一种能抑制驰振的缆索,其特征在于:所述制振网套包括数个环套,数个环套通过连接线相连,且所述连接线的断面呈圆形;所述环套和连接线均紧贴在包覆层上,且相邻两套环之间的连接线呈螺旋状绕设在包覆层上。

3.根据权利要求2所述的一种能抑制驰振的缆索,其特征在于:所述环套和连接线均采用弹性材料制成。

4.根据权利要求2所述的一种能抑制驰振的缆索,其特征在于:相邻两环套之间的间距8d,其中,d为缆索本体的直径。

5.根据权利要求4所述的一种能抑制驰振的缆索,其特征在于:所述环套数量为10个。

6.根据权利要求1所述的一种能抑制驰振的缆索,其特征在于:所述制振网套包括若干纵横交叉分布的横向拉线和竖向拉线,所述竖向拉线的断面呈圆形,且横向拉线和竖向拉线固定连接,其中,位于两侧的竖向拉线相连形成所述制振网套,该制振网套套设在缆索本体的包覆层上,并与包覆层紧贴,且竖向拉线呈螺旋状绕设在包覆层上。

7.根据权利要求6所述的一种能抑制驰振的缆索,其特征在于:所述横向拉线之间的间距为d,竖向拉线之间的间距为πd/4,其中,d为缆索本体的直径。

8.根据权利要求7所述的一种能抑制驰振的缆索,其特征在于:所述横向拉线为9根。

技术总结

本技术公开了一种能抑制驰振的缆索,包括缆索本体,所述缆索本体包括若干钢丝束在一起形成的芯体和包覆在芯体上的包覆层,在包覆层上沿缆索本体的长度方向依次套设有若干制振网套。本技术结构简单,能够有效抑制缆索驰振,并维持其气动荷载不增加,实现经济性和安全性的统一。

技术研发人员:李天,张园莉,杨庆山,黄小刚,李杨,陈琦

受保护的技术使用者:重庆大学

技术研发日:20230714

技术公布日:2024/2/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!