一种安全带绝缘配件的制作方法

本技术涉及施工配件,更具体地说,涉及一种安全带绝缘配件。

背景技术:

1、在各种基建施工过程中,安全带是必不可少的安全工器具,而且安全带均有金属配件,特别是安全带的金属挂钩,因其体积较大,易引起金属挂钩误触碰带电设备引发电弧、触电伤害安全风险,从而影响人身以及电网运行安全。

2、目前市面上常用的安全带的金属配件都为裸露的金属部分,当在临近运行设备周围施工作业时,由于作业面四周可能存在较多复杂的带电设备,容易引发触电的人身风险。若金属配件触到或掉落到临近的带电设备上,会产生触电伤害或导致设备电源短路,具有产生电弧伤害施工人员的潜在隐患,甚至严重时会导致设备损坏、停电等。

3、另外,安全带上的金属配件在使用过程中容易磨损,甚至会产生锈蚀,影响使用安全性能。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺点与不足,提供一种安全带绝缘配件;该安全带绝缘配件绝缘性强和安全性强,能大大减少因金属配件误碰带电设备引发的触电风险,同时也降低电力设备损坏或短路的隐患。

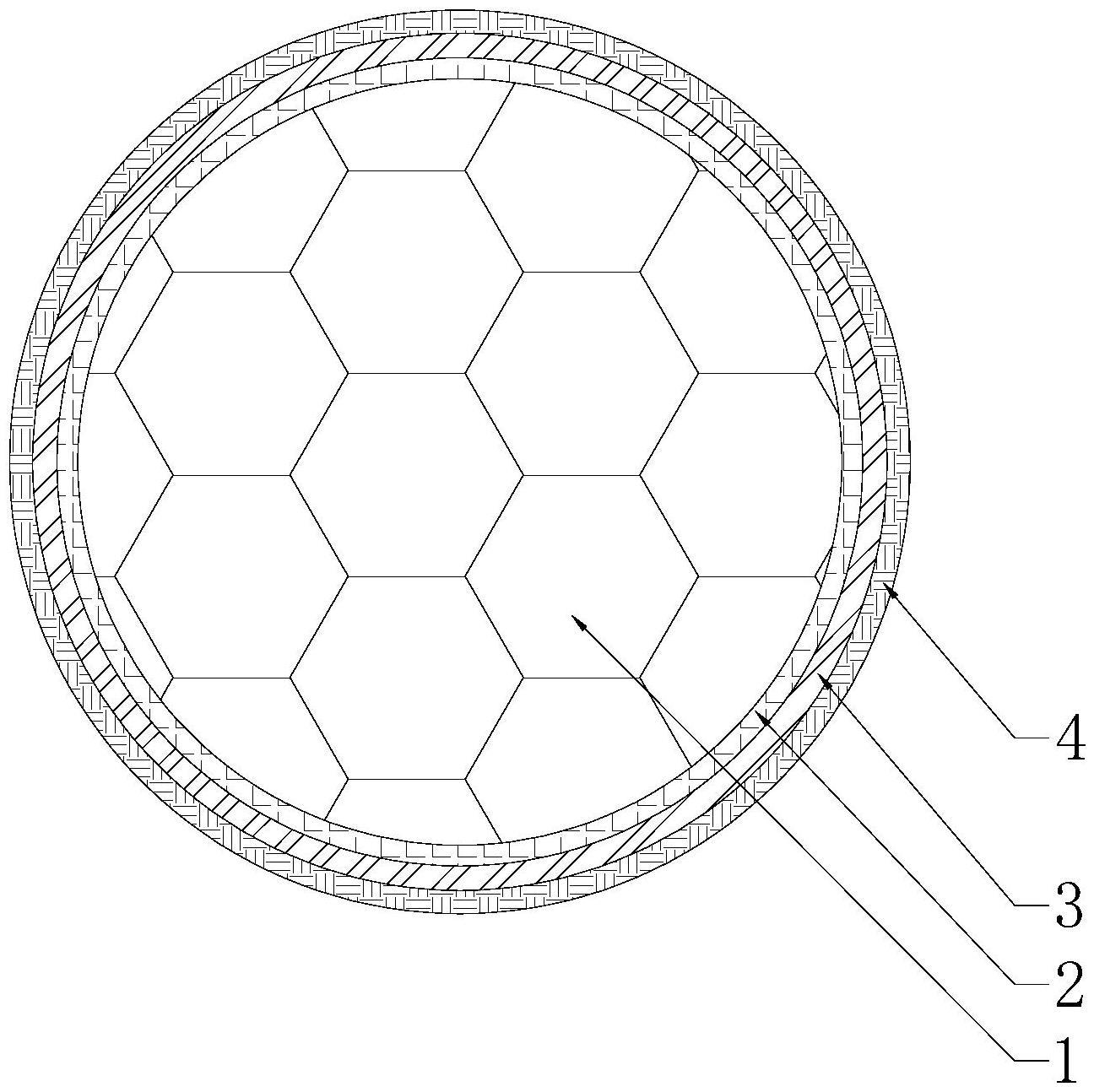

2、为了达到上述目的,本实用新型通过下述技术方案予以实现:一种安全带绝缘配件,其特征在于:包括配件本体;所述配件本体的外表面设置绝缘加工层;所述绝缘加工层依次为促粘防氧化层、绝缘层和防护层;所述绝缘加工层的厚度d≤1mm。

3、在上述方案中,本实用新型在安全带的配件本体设置有绝缘加工层,则对配件本体的表面做绝缘化处理,使得该安全带绝缘配件绝缘性强和安全性强,能大大减少因配件本体误碰带电设备引发的触电风险,同时也降低电力设备损坏或短路的隐患。具体地说,促粘防氧化层可以有效防止氧化和便于绝缘层的粘接,绝缘层则使得配件本体电气绝缘性能高,防护层则可以提高配件本体的硬度。另外,本实用新型促粘防氧化层、绝缘层和防护层的共同厚度不大于1mm,则可保证配件本体原有的使用性能和精度。

4、所述促粘防氧化层、绝缘层和防护层之间的比例为1:5:2。

5、所述促粘防氧化层的厚度为0.1~0.2mm。

6、所述绝缘层的厚度为0.4~0.6mm。

7、所述防护层的厚度为0.2~0.3mm。

8、所述促粘防氧化层的表面为用于与绝缘层有效粘接的粗糙面。该设计可以增大促粘防氧化层与绝缘层的接触面积,从而提高促粘防氧化层与绝缘层的粘接度。

9、所述配件本体为金属配件本体。

10、所述配件本体为挂钩、圆环、半圆环、三角环、8字环或品字环。

11、所述挂钩包括主钩、活舌和转轴;所述主钩设置有缺口,活舌的一端通过转轴与缺口的一端铰接,活舌的另一端与缺口的另一端扣合。

12、所述活舌远离转轴的一端设置有扣合部;所述缺口的另一端设置有牙扣;所述扣合部与牙扣匹配扣合。

13、与现有技术相比,本实用新型具有如下优点与有益效果:本实用新型安全带绝缘配件绝缘性强和安全性强,能大大减少因金属配件误碰带电设备引发的触电风险,同时也降低电力设备损坏或短路的隐患。

技术特征:

1.一种安全带绝缘配件,其特征在于:包括配件本体;所述配件本体的外表面设置绝缘加工层;所述绝缘加工层依次为促粘防氧化层、绝缘层和防护层;所述绝缘加工层的厚度d≤1mm。

2.根据权利要求1所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述促粘防氧化层、绝缘层和防护层之间的比例为1:5:2。

3.根据权利要求2所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述促粘防氧化层的厚度为0.1~0.2mm。

4.根据权利要求2所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述绝缘层的厚度为0.4~0.6mm。

5.根据权利要求2所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述防护层的厚度为0.2~0.3mm。

6.根据权利要求1所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述促粘防氧化层的表面为用于与绝缘层有效粘接的粗糙面。

7.根据权利要求1所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述配件本体为金属配件本体。

8.根据权利要求1所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述配件本体为挂钩、圆环、半圆环、三角环、8字环或品字环。

9.根据权利要求8所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述挂钩包括主钩、活舌和转轴;所述主钩设置有缺口,活舌的一端通过转轴与缺口的一端铰接,活舌的另一端与缺口的另一端扣合。

10.根据权利要求9所述的安全带绝缘配件,其特征在于:所述活舌远离转轴的一端设置有扣合部;所述缺口的另一端设置有牙扣;所述扣合部与牙扣匹配扣合。

技术总结

本技术提供一种安全带绝缘配件,包括配件本体;所述配件本体的外表面设置绝缘加工层;所述绝缘加工层依次为促粘防氧化层、绝缘层和防护层;所述绝缘加工层的厚度D≤1mm。本技术安全带绝缘配件绝缘性强和安全性强,能大大减少因金属配件误碰带电设备引发的触电风险,同时也降低电力设备损坏或短路的隐患。

技术研发人员:曾龙兴,张立林,江维臻,任杰桦,林金荧,麦胜贤

受保护的技术使用者:广东威恒输变电工程有限公司

技术研发日:20230116

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!