可调光束角度的透镜组的制作方法

本发明涉及光学透镜,尤其是一种可调光束角度的透镜。

背景技术:

1、现有技术中通过透镜来调节led光束角度的常用方式有两种,第一种采用如图1所示的折射式透镜,第二种采用如图2所示的全反射式透镜。第一种调节方式具有成本低、散热好、光斑过渡平滑的优点,而其缺点则是小角度出光效率低、角度变化范围小、移动行程长、混光效果偏差;第二种调节方式具有角度变化范围大、效率高的优点,而其缺点则是中间角度光斑中心容易产生暗斑、移动行程偏长、混光效果较差、散热性不好。综上可知,现有可调节led光束角度的透镜都存在移动行程偏长和混光效果偏差的问题。

2、公告号为cn203298189u的中国专利公开了一种具有cob模块的led光源,其技术方案包括cob模块光源和二次光学透镜,所述二次光学透镜至少有一个面为微结构阵列表面,该实用新型可以产生小角度范围的混光,可以解决光斑中的色斑和不均匀的问题。在小角度聚光时,微结构可以消除透镜投射出来led芯片阵列的像,将光斑整形为均匀分布的圆形;在大角度的泛光时,混光效果也可以解决投射光斑中的局部色斑、中间和边缘的色温不均匀的问题;其光束角大小连续可调,只需要移动透镜与led光源之间的相对位置,就可以实现从聚光到泛光各种不同光束角的均匀照明。

3、上述专利的技术方案虽然能够提高混光效果,但未解决调节过程中透镜移动行程偏长的问题。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是:提供一种角度调节时透镜移动行程短、混光效果良好的可调光束角度的透镜。

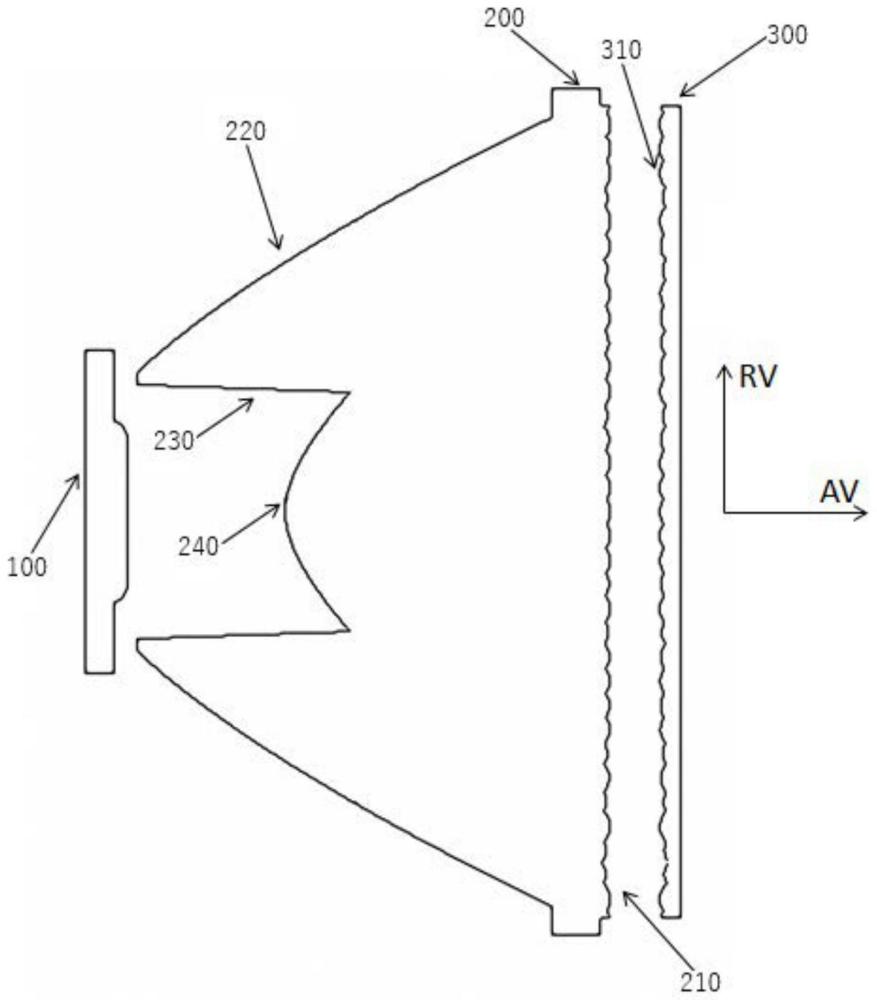

2、为解决上述技术问题本发明所采用的技术方案是:可调光束角度的透镜组,包括依次间隔设置的光源、第一透镜和第二透镜,第二透镜可通过相对于第一透镜的平移以调节光束角度的大小;所述第一透镜的出光面上设有第一微结构阵列,所述第二透镜的入光面上设有第二微结构阵列,第一微结构阵列和第二微结构阵列以第一透镜与第二透镜之间的间隙中心为基准呈镜像对称。本发明通过设置固定的第一透镜以及可平移的第二透镜组成透镜组,通过第二透镜相对于第一透镜的移动来改变光束角度,并且在第一透镜的出光面以及第二透镜的入光面上分别设置第一微结构阵列和第二微结构阵列,则本发明中焦距的长度由微结构阵列决定,相较于现有技术中由透镜外径决定焦距长度的方案,本发明在调节光束角度时的移动行程更短;同时,本发明通过第一透镜对光源进行准直再聚焦,利用第一透镜上的第一微结构阵列使光源打散为很多个光源实像,再通过第二透镜进行聚光,利用第二透镜上的第二微结构阵列将多个大小接近的光斑叠加在一起,经过多次的叠加实现混光效果的提高,同时不会牺牲可调角度的范围。

3、作为上述方案的改进:所述第一微结构阵列以及第二微结构阵列都由多个外凸的弧面单体组成,所述弧面单体环绕对应透镜设置面的中心点形成均匀排布的环形阵列,且在对应透镜的径向方向上呈非线性排布。本发明通过组成第一微结构阵列的多个弧面单体对经过第一透镜准直后的光线进行聚光以使其在焦平面上形成多个光源实像,通过组成第二微结构阵列的多个弧面单体对焦平面上的光源实像进行再次聚光;本发明通过对两种微结构阵列的排布方式进行限定,使微结构阵列的多个弧面单体形成围绕一个中心点均匀环形排布的环形阵列,能够使各个弧面单体的轮廓形状不一样,各个弧面单体的光斑大小接近,光斑的形状与弧面单体的轮廓接近,光斑叠加后形成圆形光斑。

4、作为上述方案的改进:所述第一微结构阵列和第二微结构阵列中弧面单体的排布满足关系式:rn=n×d以及n≥1时,q=int(2×π×n);n=0时,q=1;其中,r为弧面单体所组成的各环形阵列的半径,d为各环形阵列的相邻环间距,n为各环形阵列对应的排列序号数,q为各环形阵列上弧面单体的数量,int表示取整。本发明通过上述关系式对弧面单体的排布方式进行限定,最终能够得到较为理想的圆形光斑。

5、作为上述方案的改进:所述第一透镜为具有反射面的反射杯透镜,第一透镜还包括第一入光面和第二入光面;第一入光面和第二入光面由第一透镜朝向光源一面的中心处径向内凹形成,第一入光面为内凹处周面形成的环形桶状面,第二入光面为内凹处底面外凸形成的弧面。本发明通过设置在第一透镜上的第一入光面和第二入光面,使光源所射出光线与第一透镜接触时只发生折射,利用环形的第一入光面使光源射出的大角度光线发生折射并偏转至第一透镜的反射面上,利用反射面对大角度的光线进行准直,同时利用外凸的第二入光面对光源所射出的小角度的光线进行准直;通过第一透镜上第一入光面、第二入光面和反射面的配合,对光源所射出的多角度的光线进行聚光和准直并传递至第一微结构阵列处。

6、作为上述方案的改进:所述第二透镜为薄透镜,第二透镜的出光面为平面或弧面,第二透镜的物面为焦平面,焦平面位于第二微结构阵列的一倍焦距范围内。本发明通过对焦平面位置进行限定,使得焦平面的位置不超过一倍焦距,在一倍焦距内能够满足角度变化需求,同时能够避免因超过一倍焦距而导致光斑成像、光斑质量变差的情况。

7、作为上述方案的改进:所述光源为双色温cob光源,光源的发光面位于第一透镜的外侧。本发明通过将光源远离第一透镜设置,能够起到良好的散热效果。

8、本发明的有益效果是:本发明通过设置固定的第一透镜以及可平移的第二透镜组成透镜组,通过第二透镜相对于第一透镜的移动来改变光束角度,并且在第一透镜的出光面以及第二透镜的入光面上分别设置第一微结构阵列和第二微结构阵列,则本发明中焦距的长度由微结构阵列决定,相较于现有技术中由透镜外径决定焦距长度的方案,本发明在调节光束角度时的移动行程更短;同时,本发明通过第一透镜对光源进行准直再聚焦,利用第一透镜上的第一微结构阵列使光源打散为很多个光源实像,再通过第二透镜进行聚光,利用第二透镜上的第二微结构阵列将多个大小接近的光斑叠加在一起,经过多次的叠加实现混光效果的提高,同时不会牺牲可调角度的范围。本发明采用镜像关系的第一微结构阵列和第二微结构阵列,能够使得第一透镜与第二透镜之间的距离更近,进而可以有效增加角度变化范围的上限;并且第一微结构阵列和第二微结构阵列上相同轮廓的弧面单体位置刚好重合,能够有效减少杂光、提高混光效果。

技术特征:

1.可调光束角度的透镜组,其特征在于:包括依次间隔设置的光源(100)、第一透镜(200)和第二透镜(300),第二透镜(300)可通过相对于第一透镜(200)的平移以调节光束角度的大小;所述第一透镜(200)的出光面上设有第一微结构阵列(210),所述第二透镜(300)的入光面上设有第二微结构阵列(310),第一微结构阵列(210)和第二微结构阵列(310)以第一透镜(200)与第二透镜(300)之间的间隙中心为基准呈镜像对称。

2.如权利要求1所述的可调光束角度的透镜组,其特征在于:所述第一微结构阵列(210)以及第二微结构阵列(310)都由多个外凸的弧面单体组成,所述弧面单体环绕对应透镜设置面的中心点形成均匀排布的环形阵列,且在对应透镜的径向方向上呈非线性排布。

3.如权利要求2所述的可调光束角度的透镜组,其特征在于:所述第一微结构阵列(210)和第二微结构阵列(310)中弧面单体的排布满足关系式:rn=n×d以及n≥1时,q=int(2×π×n);n=0时,q=1;其中,r为弧面单体所组成的各环形阵列的半径,d为各环形阵列的相邻环间距,n为各环形阵列对应的排列序号数,q为各环形阵列上弧面单体的数量,int表示取整。

4.如权利要求1所述的可调光束角度的透镜组,其特征在于:所述第一透镜(200)为具有反射面(220)的反射杯透镜,第一透镜(200)还包括第一入光面(230)和第二入光面(240);第一入光面(230)和第二入光面(240)由第一透镜(200)朝向光源(100)一面的中心处径向内凹形成,第一入光面(230)为内凹处周面形成的环形桶状面,第二入光面(240)为内凹处底面外凸形成的弧面。

5.如权利要求1所述的可调光束角度的透镜组,其特征在于:所述第二透镜(300)为薄透镜,第二透镜(300)的出光面为平面或弧面,第二透镜(300)的物面为焦平面(320),焦平面(320)位于第二微结构阵列(310)的一倍焦距范围内。

6.如权利要求1所述的可调光束角度的透镜组,其特征在于:所述光源(100)为双色温cob光源,光源(100)的发光面位于第一透镜(200)外侧。

技术总结

本发明公开了可调光束角度的透镜组,包括依次间隔设置的光源、第一透镜和第二透镜,第二透镜可通过相对于第一透镜的平移以调节光束角度的大小;第一透镜的出光面上设有第一微结构阵列,第二透镜的入光面上设有第二微结构阵列,第一微结构阵列和第二微结构阵列以第一透镜与第二透镜之间的间隙中心为基准呈镜像对称。本发明中焦距的长度由微结构阵列决定,相较于现有技术中由透镜外径决定焦距长度的方案,本发明在调节光束角度时的移动行程更短;本发明经过多次的叠加实现混光效果的提高,同时不会牺牲可调角度的范围。

技术研发人员:刘峰

受保护的技术使用者:四川欧盛光学仪器有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!